記者M

新聞社勤務。南米と東南アジアに駐在歴13年余。年間100冊を目標に「精選読書」を実行中。座右の銘は「壮志凌雲」。目下の趣味は食べ歩きウオーキング。

アメリカの次期駐日大使に指名されたキャロライン・ケネディさん(55)がまもなく正式に大使に就任して日本に赴任する。第35代大統領ジョン・F・ケネディの長女。駐日大使としては初の女性である。アメリカの大使は約7割がキャリア外交官で、残り3割は政権が任命する「政治任用」である。ケネディさんの場合、2008年の大統領選での民主党内の候補者指名争いでオバマ氏を支持したことが最大の「功績」とされ、大使ポストが論功行賞に使われたケースと指摘する声が多い。

しかし、はっきり言って、そんなことはどうでもよい。「大使の任務は特別な訓練を受けてきた外交官にしか務まらない」というのは、外交官の勝手な思い込みである。要は、大使としての外交手腕を発揮し、日米関係の緊密化に貢献する働きをすればよいのだ。むしろ、名家出身の女性大使の一挙手一投足が日米双方から注目され、実際本当に緊密なのかどうかよくわからなくなってきている日米の関係にさらに前向きな変化をもたらせばよいのである。

翻って、日本の大使人事について考えてみたい。アメリカの「政治任用」とは少しニュアンスが異なるが、2010年6月から12年12月まで中国大使を務めた丹羽宇一郎伊藤忠商事相談役(当時)の人事に代表される、民間出身の大使についてである。

丹羽氏は、中国政府とのパイプを持つ財界人として当時の菅直人政権から初の民間出身の中国大使に起用され注目を集めた。しかし、中国が領有権を主張する尖閣諸島を東京都が購入する計画について「領土問題が生じる」と発言。日本固有の領土であり、領土問題は存在しないとしてきた日本政府の見解と矛盾すると批判され、事実上更迭された。

この一連の中国大使人事では、日本外務省内のいわゆる「チャイナスクール」と呼ばれる親中派グループなどが、民間出身の丹羽氏が中国大使に起用された際には自分たちの足下が脅かされる恐れがあると警戒感をあらわにし、丹羽氏が「問題発言」で更迭されるにいたっては「だから言わんこっちゃない。外交は外交のプロである外交官に任せるべきだ」と、民主党政権の大使人事の結末を内心さげすみ、自らの存在感を意識的に知らしめようとした。

しかし、果たしてそうか。結果から言えば、丹羽氏の発言は更迭の原因になってもおかしくないが、いまにいたってもいっこうに改善の兆しすら見えない日中の関係の中で、どんなに優れた親中派のキャリア外交官が大使として北京に赴任しても、風穴をあけることはできなかったのではないかと思うのだ。

中国にせよ、韓国にせよ、日本の首相が相手国の首脳と単に握手を交わしただけでもニュースになるような冷え切った関係が続いている以上、だれが大使を務めても事態打開は難しいのではないか。

中国にせよ、韓国にせよ、日本の首相が相手国の首脳と単に握手を交わしただけでもニュースになるような冷え切った関係が続いている以上、だれが大使を務めても事態打開は難しいのではないか。

むしろ、こんな状況下で日本外務省のエース級のキャリア外交官を中国や韓国の大使に起用して、なんの功績も残せないばかりか、「地雷」を踏んで関係をさらに悪化させないほうがいいという守りの姿勢が働き、とりあえずは無難にこなせる、プロトコル上も問題がない人物で当面はつなぐという考えがあってもおかしくない。

◆中東・アフリカ地域に集中する民間出身大使

この9月に閣議で決まった10人の大使のうち、3人は商社マンで民間出身者だった。赴任先はセネガル兼ガンビア兼ギニアビサウ、カタール、マラウイのアフリカ・中東地域。外務省では、生活環境の厳しさに応じて、瘴癘度(しょうれいど)と呼ばれる指標が1から5まで決められていて、最も過酷な生活環境が瘴癘度5とされている。これら3人の大使の赴任先は瘴癘度3~5の国々である。「安倍政権が進める経済外交の強化につなげる狙いがある」とされるが、僕はこうした民間出身の大使の起用方法にいくつか問題があると考えている。

「餅は餅屋」といえば聞こえはいいが、民間出身者の多くはなぜ瘴癘度の高いアフリカ・中東地域ばかりなのか。瘴癘度が高ければ高いほどさまざまな手当が付くし、健康管理休暇と呼ばれる、先進国に移動してのまとまった有給休暇が気兼ねなく取れるが、それらは瘴癘地勤務者にとって当然のことである。

戦後まもないことだが、駐米大使を新木栄吉日銀総裁が、駐仏大使を古垣鐵郎NHK会長が務めたことがあった。大使に格付けするのはおかしい話だが、外務省の中では米国をはじめとする主要国首脳会議(G8)のメンバー国の大使は、キャリア外交官の「上がりポスト」としては最高の地位に分類されている。ただでさえ限られた数の少ないパイなのに、そこに民間出身者がいきなり横からすっと入ってこられてはたまったもんじゃない、というのが、キャリア外交官の本音だろう。

戦後まもないことだが、駐米大使を新木栄吉日銀総裁が、駐仏大使を古垣鐵郎NHK会長が務めたことがあった。大使に格付けするのはおかしい話だが、外務省の中では米国をはじめとする主要国首脳会議(G8)のメンバー国の大使は、キャリア外交官の「上がりポスト」としては最高の地位に分類されている。ただでさえ限られた数の少ないパイなのに、そこに民間出身者がいきなり横からすっと入ってこられてはたまったもんじゃない、というのが、キャリア外交官の本音だろう。

大使に起用されるのは民間出身者ばかりではない。現在もそうだが、いくつかの大使館の館長(大使)は、他省庁の出身者である。ただし、外交官の大使ポストはいよいよ少なくなっているかといえば、そうでもない。日本政府は現在、135カ国に大使館を設置しているが、非外交官出身の大使はずっと1割前後で推移したままだ。つまり、暗黙の了解のうちに外交官と非外交官の間の大使ポストのすみ分けができているのである。

「適材適所」をいうのであれば、大使は瘴癘度に関係なく、その国にふさわしい者を外交官、非外交官を問わず起用するのが理想的で、とくに非外交官出身の大使を2割程度に増やしてもよいのではないか。非外交官出身であっても、要は外務省出身の大使館員が周りをきちんと固めて補佐すればよいのだ。民間や他省庁出身の大使を「お客さん」として扱い、とりあえず迷惑も被らず、本省から部下としての責任も問われず、うまくやりすごせればいいというのであれば、外交はその時点でもはや「死に体」である。

◆過剰な誤ったエリート意識 他省庁出身者にも

では、大使としての資質はどうあるべきか。外交官出身の大使が退官後に著した「外交官の極意」の類の本はいくつもあるが、その大半は手前みその話ばかりである。「よくもまあ、ぬけぬけとここまで自分の手柄話が書けるもんだ」と鼻につくような内容のものもある。「部下の手柄は自分の手柄」を絵に描いたような内容のものもある。冷めた見方を装っていまの外交停滞を憂いつつ、結局はキャリア外交官としてのプライドを押し出して「オレならこうしてみせる」と言わんばかりの自己チュウの典型のような内容もある。

大使の資質は、外交官出身であれ、民間出身であれ、他省庁出身であれ、まずは「常識人」であることが求められる。こう書くと、「大使は常識がない」と思われるかもしれないが実際、常識のない人が多い。同業他社の友人は「奇人変人の巣窟(そうくつ)」と表現する。あくまで僕の経験則としてだが、どんな組織にも非常識な上司はいるが、その割合は大使が群を抜いていると思う。それはなぜか。

本稿を書くにあたってさまざまな資料を読んだが、2002年4月に外務省主催で開かれた「外務省改革に関する『変える会』第3回会合」で委員を務めていた今川幸雄元駐カンボジア大使が指摘した内容がその答えの一つになり得ると思う。驚くべきことに10年以上も前の指摘だが、いまだにその体質が改善されたとは思えない。

本稿を書くにあたってさまざまな資料を読んだが、2002年4月に外務省主催で開かれた「外務省改革に関する『変える会』第3回会合」で委員を務めていた今川幸雄元駐カンボジア大使が指摘した内容がその答えの一つになり得ると思う。驚くべきことに10年以上も前の指摘だが、いまだにその体質が改善されたとは思えない。

「確かに一部の職員、中でも幹部たるべきⅠ種職員(当時)の一部に、例外的とはいえ過剰な誤ったエリート意識をもち、省内外の評判を悪くしている者がいることは事実である。彼らは概して、一流大学を出てⅠ種の試験に合格したものの、気位だけ高くて謙虚さがなく、同じⅠ種職員の中では成績劣等なものが多い」

温厚で気さくな人柄で知られる今川さんは、すでにこの時退官していたが、外務省の身内をここまで苛烈に批判する背景にはよほどのことがあったのだろう。今川さんはこの会議で「例外的とはいえこうした性格の悪い幹部(または幹部侯補)職員に対しては、人事当局が強い矯正教育を行い、直らない場合には降格などの措置を講ずることが必要である」とまで述べている。

ただし、今川さんが指摘した「過剰な誤ったエリート意識をもち、省内外の評判を悪くしている者」は外務省出身者に限ったことではない。他省庁出身者もまた、その例外ではない。

ある時、ある在外公館に勤務する外務省出身の知人から「大使館のわれわれ内々の会議に大使の夫人が出席して、大使公邸の修理や『お花当番』についてあれこれと注文したり、大使館業務に口出ししたりして困っている。大使もパワハラ発言が多く、ローカルスタッフが相次いで辞めている」と連絡があった。

その大使は他省庁出身で、すでに日本では「上がりポスト」を終え、いわば「ご苦労さんの慰労赴任」といった形で大使として転出していた。僕はこの知人の話を大使の出身省庁の幹部に伝えたが、その後なんの動きもなかった。その大使が任期を全うして帰国した後、この幹部は「変な人物を大使として出したとなったら問題だし、在任中にトラブルを起こしたら、これまた問題。そうなると、われわれの役所のキャリア組の大使枠がなくなってしまう」。そう、次官レースで敗れた者のうち人によっては、大使ポストは格好の再就職先にもなり得るということである。

◆課長になれなくても大使にはなれる外務省の現実

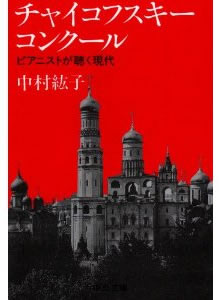

ピアニストの中村紘子さんは、1989年度大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した自著『チャイコフスキー・コンクール―ピアニストが聴く現代』(中公新書)の中で、大使館の役割について触れ、こう述べている。

「1965年当時の駐ポーランド日本大使は、噂によればいっぷう変わった人物であるらしかった。夫人はいるが、不自由なワルシャワの生活ぶりが気に入らぬとかでジュネーブに住み、ワルシャワには滅多に現れない。大使自身も日本及び日本人が嫌いで、というよりもどうやら内心同胞を軽蔑しているようだ、というのがもっぱらの風評であった。官邸(公邸)に日本人が夕食に招かれても、和食を嫌う大使の好みに従ってご飯の上にバターがかかっているほどだという。(後略)」

「1965年当時の駐ポーランド日本大使は、噂によればいっぷう変わった人物であるらしかった。夫人はいるが、不自由なワルシャワの生活ぶりが気に入らぬとかでジュネーブに住み、ワルシャワには滅多に現れない。大使自身も日本及び日本人が嫌いで、というよりもどうやら内心同胞を軽蔑しているようだ、というのがもっぱらの風評であった。官邸(公邸)に日本人が夕食に招かれても、和食を嫌う大使の好みに従ってご飯の上にバターがかかっているほどだという。(後略)」

ここまでくると、こうした人物が自国の大使であることが恥ずかしくなってきてしまう。しかし、この記述から半世紀近くが過ぎた今も、残念ながら、こうした大使は少なからずいる。外務省がいくら本省で「改革」を声高に叫んでも、大使になってしまえばその耳には届かない。海外に出てしまえば、しょせんは他人事なのだ。

大使ポストが現在、120以上ある一方で、外務省内の課長ポストはその半分程度しかない。キャリア組の場合「課長になれなくても大使にはなれる」という実に「おいしい現実」がある。官民を問わず、上に行くほどポストがなくなるのが普通なのに、上に行くほどポストが多くなる組織は外務省しかない。警察沙汰になるようなチョンボがなければ、黙っていても大使になれるのだから、使命感も責任感もおのずと希薄になる。

競争原理が働かない組織とそれを構成する者は、衰退していくしかない。日本政府を代表して国益を守らなければならない大使の品格が問われている。

コメントを残す