小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住18年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

30年近く国際金融の最前線に立って仕事をしてきた私の持論のひとつに「金融緩和は資産バブルを引き起こすが、長期的な経済成長にはほとんど寄与しない」というものがある。金融緩和による資産バブルはその後にバブルの崩壊という悲劇を生み出す。1980年初頭の中南米危機、87年のブラックマンデー、97年のアジア通貨危機、2008年のリーマン・ショックとほぼ10年サイクルでこうした危機が訪れている。

加えて世界経済のグローバル化、情報や資金循環の高速化、さらに世界的な資金量の増加により、バブル崩壊時のインパクトは従来以上に大きくなり、かつ全世界へと波及する。今年初めより変調をきたし始めた世界経済はまさにこの金融緩和の負の回転が回り始めたことに起因する。01年に端緒をきった日本の金融緩和と08年のリーマン・ショック以降に始めた欧米の金融緩和が世界経済に与えた影響を見ることにより、その逆回転事象が起こるバブル崩壊のインパクトを予測してみたい。

◆原油への緩和マネー流入、需給環境の変化

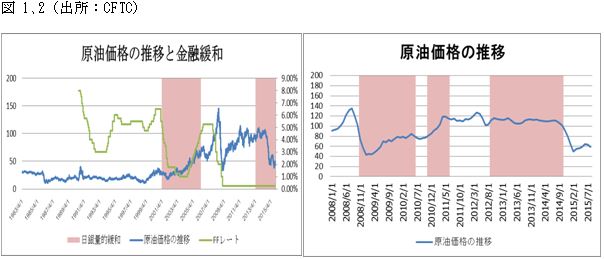

図1は原油価格の長期的推移である。1980年代の初頭から2000年代の初頭までは石油価格は20ドル前後で安定的に推移してきた。ところが2000年代半ば以降は上昇傾向に転じ、リーマン・ショック直前には1バレル=130ドル前後まで急騰している。原油価格の上昇は01年に始まった日銀量的金融緩和と同じタイミングで始まっているのである。

1900年代、米国は工業国として世界に君臨していた。この前提となったのが安い原材料費であった。この安い原材料を確保するため米国は中東に介入し、20ドル台の石油価格を実現させていた。しかし米国の産業構造の転換に伴い、米国は「安い原油価格」政策を放棄。ほぼ同じタイミングで始まった日本の金融緩和政策が石油価格上昇を後押ししたのである。

リーマン・ショック以降の原油価格はさらに金融緩和の影響が大きくなっている。図2で示したように、原油価格は米国の金融緩和期間に上昇、もしくは高値圏で推移していることが分かる。特に2014年10月以降の原油価格の下落は需給関係など従来の要素では説明がつかない。14年10月末に連邦制度準備理事会(FRB)が資産購入プログラムを終了し、利上げを視野に入れ始めたのがきっかけと考えることが妥当である。

次に原油価格の形成に大きな影響を与えているNY先物市場の動向(図3)を見てみると、金融緩和期になると原油取引の取引量を示す建玉数が顕著に増えているのがわかる。

図4は原油先物市場の参加者割合を示した図である。原油先物市場には生産者や利用者などの当業者と金融機関やヘッジファンドなどの非当業者に分けられる。07年ごろまでは40%近くを当業者が占めていたものが、金融緩和の進行とともに現在では20%前後まで当業者比率は低下している。建玉数は増加しているが当業者比率が低下していることは、投機筋により石油価格が決定されているということであり、バブル崩壊により石油価格が20ドル近くまで戻す可能性が高いことを示している。

◆不動産への緩和マネー流入、不動産指数の変化

図5(出所:S&P社)

次に不動産価格の推移について見ていきたい。アメリカの住宅価格の指数としてケースシラー指数の推移を確認する。これについても直近でリーマン・ショックの水準とほぼ同水準である。リーマン・ショックの原因が住宅ローンを元に組成されたサブプライムローンの債務不履行であることを考えると、住宅指数の上昇は危惧すべき要因である。特に、リーマン・ショック後の金融緩和の時期に下げ止まり、14年10月まで続いた量的緩和(QE3)期間中は一貫して上昇しており、ここにも金融緩和の影響が出ている。

米国の不動産市場はまだバブル崩壊の兆しを見せていないが、米国政府による金利引き上げ政策がさらに進行すれば米国不動産価格の下落が始まろう。カーメン、ラインハートとケネス、ロゴフの共著である『国家は破綻する』(2011年、日経BP社)によれば、過去の事例では不動産価格の崩壊は4、5年かけて40%程度価格が下落するとのことである。

◆株式への緩和マネーの流入、株価の推移

次に株価の推移を確認する。アメリカのダウ平均株価の推移は図6で示したとおりである。量的緩和の期間に大きく上昇しており、ダウ平均株価は過去最高水準にある。2014年10月のQE3終了後は横ばい推移であることからも量的緩和と株価の推移には相関関係があることが分かる。

また、同じく量的緩和政策をしている日本についても株価の推移と量的緩和との関係性をグラフにしたのが図7である。これも量的緩和政策の期間中は株価が上昇しているが、07年から13年までの量的緩和政策解除期間は株価は大きく上昇していない。

図8(出所:内閣府)

一方で図8で示したように量的緩和政策とGDP成長率には相関関係はほぼ無いと言える。安倍政権が推し進めてきた量的緩和政策の効果について疑念が残る。

◆通貨への緩和マネーの流入、ドル円の動き

最後に為替の推移について確認していきたい。図9、10で見てみると、2001年に開始された日銀による当初の量的緩和政策と為替相場には明確な関連性がなく、緩和期間中はむしろ円高トレンドにあった、とも言える。しかし、08年に始まった米国量的緩和は為替相場とも強い関連性があり、米国量的緩和期間中は円高トレンドである。その後、12年に日銀の量的緩和政策が再開されると大幅な円安であり、量的緩和との関連が見られる。

図9、10

しかしこれは直近の傾向であり、中期的に見るとドルと円の為替は米国の大統領の任期と相関関係が見られるのである。下図11のピンクの期間はクリントン、ブッシュ、オバマの各大統領の最初の4年の任期期間、それに続く白い部分は各大統領の2期目の期間である。図で明らかなようにピンクの期間は円高/ドル安が進行し、白い期間は円安/ドル高となっている。米国政府の何らかの意図が感じられると思うのは、あまりにもうがった見方であろうか。

◆ 1ドル=80円の円高も覚悟しよう

今まで見てきたように、金融緩和により石油、株式、不動産などに対して投機的資金が流れ込んできたことが分かる。金融緩和施策の撤廃が行われればこの資金の流れが逆流し、今までなされてきた資産価格の下落が始まる。石油価格についてはすでに暴落が始まり、直近では1バレル=30ドルを割る水準にまでなっている。これは2001年の日本に金融緩和開始前の水準である。

日本の株価は本年に入って一本調子の下落となった。黒田日銀総裁の神通力もすでに限界に来ており、マイナス金利施策も有効に作用していない。遅かれ早かれいずれ日経平均株価は金融緩和前の1万円割れの状態になると思われる。

さらに恐ろしいのは円高である。米国の新大統領が選出される今年は後半から円高/ドル安局面になっていくと思われる。アベノミクスという金融緩和策に踊り、すでに通貨の防衛策を使い果たした日本政府は、今後海外ファンドの攻撃になすすべもないことであろう。過去のデータを見れば1ドル=100円割れは現実的な水準だが、海外ファンドの攻撃を受けて1ドル=80円割れを起こしても日本政府は何の対抗策も打てないであろう。

コメントを残す