記者M

新聞社勤務。南米と東南アジアに駐在歴13年余。年間100冊を目標に「精選読書」を実行中。座右の銘は「壮志凌雲」。目下の趣味は食べ歩きウオーキング。

もう30年以上も前の話だ。ルー・フィン・チャウという女性アイドル歌手がいた。谷村新司作詞・作曲の「スター誕生」という曲で1982年12月24日のクリスマスイブにデビューし、翌年12月に芸能界から突然姿を消した中国系ベトナム人の難民出身の歌手である。

彼女は、両親と弟とともに80年に来日し当時、神奈川県大和市に開設された大和難民定住促進センターで生活を始めた。父はサイゴン(現在のホーチミン)の高級クラブ、マキシムの舞台芸術監督、母は舞踊家。そんな環境もあってか、チャウは来日してまもなく、日本の芸能界に憧れを抱くようになった。

僕は当時、大学を休学してタイのインドシナ難民キャンプで働いて帰国した直後で、現地で知り合ったラオス人難民の友人が来日後収容されていた大和の定住促進センターによく出向いていた。

彼らがセンターを出て就職してまもなく、みんなでバンドを組んだ。センターの収容期間は最長6か月。その間に日本で生活するために最低限必要な日本語を習得し、文化や習慣など定住するためのノウハウを覚えなければならなかった。しかし、難解な日本語をわずか半年間で覚えるのは不可能に近い。半年後には、来日してくる次の入所者に押し出されるように、いわばトコロテン式に日本の社会に否応なく放り出された。

仕事場でも、ふだんの生活の場でも、日本語がなかなか理解できない。ラオス語で言いたいことを説明しようとしても、だれもわかってくれない。当時の僕と同世代だった彼らは、言いようのないストレスにさいなまれた。そこで音楽好きの者たちが休みごとに自然に集まって母国で流行していた歌を歌うようになり、僕も加わった。メンバーは現在、アメリカ、タイ、シンガポール、ラオスなどに四散したが、これが今も30年以上途切れることなく交流が続くわが「ラオスバンド」発足の経緯である。

そのバンドの草創期に、練習の場に来るようになったのが、当時中学1年生だったチャウである。最初は、ラオスバンドのリーダーと一緒にやって来た。このリーダーは現在、アメリカで日本食レストランを経営し成功を収めているが、音楽的才能がずば抜けていた。一度聞いたメロディーを暗譜し、ピアノでもギターででもすぐに再演奏できた。そして、抜群の歌唱力。民放の外国人のど自慢大会の常連で、出場するたびに入賞した。その彼が、同じ大和難民定住促進センターにいたチャウの音楽的素質を見いだした。

聞くと、「(山口)百恵ちゃんのような歌手になりたい」という。低い声は少しハスキーで、中学生とは思えない大人びた歌い方だった。「芸術家」を自認していた両親は日本語がいっこうに上達せず、町工場の職工として働くことにプライドが許さなかったのか来日後、定職に就かずにいた。だから、家計の柱になるかも知れぬ娘の芸能界入りには積極的だった。山口百恵、桜田淳子、森昌子の「中3トリオ」などが輩出した人気オーディション番組「スター誕生」(日本テレビ系列)の予選に申し込んだチャウを一生懸命あと押しした。

われわれのバンドの演奏で休みごとに練習していた甲斐もあったのか、中2になったチャウはトントン拍子で予選を勝ち抜き、テレビ出演が決まった。82年夏、東京・文京区の後楽園ホールでの決戦大会で、深紅のアオザイを着て山口百恵の「いい日旅立ち」を歌ったチャウに、芸能プロダクションのスカウトマンから次々とデビューを確約するプラカードが掲げられ、グランドチャンピオンに輝いた。僕が撮影した、司会の西川きよしと自らの身長ほどもありそうな大きなトロフィーを抱えた涙顔のチャウが並んだステージでの写真は、チャウの一家が来日してから世話になった人たちに芸能界デビューを知らせる挨拶状に添えられた。

その年の12月のクリスマスイブに発売されたデビュー曲「スター誕生」は、チャウが来日後、東京・日本武道館で行われた山口百恵のさよならコンサートに行き、その歌声を聞いていつか百恵さんのような歌手になりたいと心に誓ったことを谷村新司がストーリー性のある歌詞にし、メロディーをつけたものだ。谷村新司の全面的なバックアップと安定した歌唱力、難民出身というニュース性もあって、デビュー曲は順調に売れ、ドキュメンタリー番組の放映や手記の出版などマスコミも派手な扱いをした。

しかし、まぶしいスポットライトを浴びた時間はわずかだった。当時記者2年目の僕は忙しくて、チャウの2曲目以降がどうなったのか知らなかった。その後、シングルを2枚、LPを1枚リリースしたと聞いたが、どんな曲なのか聞いたことがない。ラオスバンドのリーダーから、チャウが芸能界を引退して家族とともに渡米し、ロサンゼルスでベトナム人が多く居住するリトルサイゴンに住んでいると聞いたのは、ずっとあとのことである。

引退の理由について僕らの間ではさまざまな憶測があったが、どれも定かではない。後年、リトルサイゴンを訪ね、チャウの消息を知人に尋ねたが知る人はいなかった。バンドリーダーだった在米の友人にこのほど、改めて消息を聞いたところ、「15年ほど前にロサンゼルスで会ったけれど、今どこにいるのかわからない」という返事だった。

いまはその歌声をYouTubeで聞くことくらいしかできないが、「スター誕生」を聞くたびに、僕がインドシナ地域に関心を持ち、難民問題とかかわり、いつしかその後の人生を決定づけるまで深入りするに至った若き日の自分自身を、少し感傷的な気持ちも入り交じって思い出すのだ。

◆異邦の妻と娘への底知れぬ愛情

僕は1977年に大学入学後、「マスコミ研究会」というサークルに入り、マスコミ界で活躍するOBたちに感化されて、日本で当時表面化しつつあったインドシナ難民の受け入れ問題に関心を持つようになった。

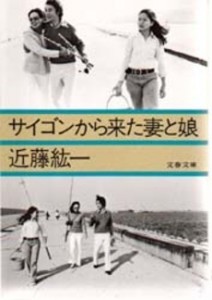

75年のベトナム戦争終結後、カンボジア、ラオスがドミノ式に共産化され、これらインドシナ3国からの難民が流出しタイの国境沿いや海岸に押し寄せ始めた頃と時期的に符号する。チャウと出会った時とほぼ同じくして、さまざまな資料や文献を読み進める中で、サンケイ新聞(現在の産経新聞)の記者だった近藤紘一が著した『サイゴンから来た妻と娘』(文芸春秋、1978年)と出合った。

75年のベトナム戦争終結後、カンボジア、ラオスがドミノ式に共産化され、これらインドシナ3国からの難民が流出しタイの国境沿いや海岸に押し寄せ始めた頃と時期的に符号する。チャウと出会った時とほぼ同じくして、さまざまな資料や文献を読み進める中で、サンケイ新聞(現在の産経新聞)の記者だった近藤紘一が著した『サイゴンから来た妻と娘』(文芸春秋、1978年)と出合った。

本書は、近藤が特派員としてベトナム戦争末期のサイゴンに駐在した当時のベトナムの混迷と、サイゴンで再婚したベトナム人の妻ナウ、その連れ子の娘ユンとの日常生活を交錯させながら、日越の異文化衝突をさまざまな角度から描いたものだ。戦乱の中をたくましく生き抜いてきた妻と娘を突き放したように冷めた見方をする一方で、その行く末を案じる愛情は底知れぬほど深い。なぜ、その境地にいたったのかは、近藤が再婚するまでの過程の中でわかってくる。

卓越した外信記者だった近藤は、スクープを連発するジャーナリストとしてだけではなく、ノンフィクション作家あるいはエッセイストをいう肩書でも遥かに見上げるような存在の書き手だった。同じジャーナリズムの隊列の道を目指していた僕には、まさに憧れ以上の存在だった。

難民キャンプでの活動を終えて帰国した僕は、その活動で感じたことや日本の国際貢献の在り方などについてまとめ、ある大手商社が募集した学生懸賞論文に応募したところ、幸運にも1席に選ばれた。その副賞で得た世界一周の航空券を手に81年1月、最初の訪問地としてタイを再訪した。前年に休学して活動していた難民キャンプやその後に開設されたベトナム難民用のキャンプを訪れるのが主要な目的だったが、近藤に会うことも予定に入れていた。

当時近藤が働いていたサンケイ新聞バンコク支局に電話で面会を申し込んだところ、タイ人らしい助手の女性から「テヘランに出張中でいません」と答えが返ってきた。79年11月にイランで起きた米大使館人質事件はパーレビー元国王の死去をきっかけに解決の方向に転じ、人質は81年1月、444日ぶりに解放されたが、近藤はこの取材のためにバンコクからテヘランに急派されて不在だったのである。

残念ながら面会はかなわず、生前の近藤に会うことはできなかった。僕は夢がかなって同じ隊列の最後尾に加わった後も近藤が書き遺した作品群をすべて読んだ。その後、特派員としてバンコクに赴任する際、引っ越しの段ボール箱の中に本稿で紹介した一冊のほか、『バンコクの妻と娘』(文芸春秋、1980年)、『したたかな敗者たち』(文芸春秋、1982年)、『 国際報道の現場から』 (中公新書、1984年)、『パリへ行った妻と娘 』(文芸春秋、1985年)、『妻と娘の国に行った特派員』( 文芸春秋、1985年)、『 仏陀を買う』( 中央公論社、1981年)、『 目撃者―「近藤紘一全軌跡1971~1986」』(文芸春秋、1987年)を詰め込み、折に触れて読み返した。

これらの作品群に通底するのは、ベトナムとベトナム人への優しいまなざし、異文化を快く受け入れる潔さと受容力、その一方で社会への冷徹なまでの切り込みと反骨である。僕は取材でベトナムを訪れるたびにベトナム人のある意味、狡猾(こうかつ)さに腹を立てることがあったが、あとに尾を引かずいつもその場限りで終わったのは、近藤の一連の作品を読んでいたおかげである。

日越関係は現在、東南アジア諸国連合(ASEAN)各国の中でもずば抜けて良好である。近藤の著作をいま開くと、「歴史書」を読んでいるような錯覚に陥ることがある。しかし、その中に描かれた幾多の混乱や様々な辛苦、憎悪などを乗り越えて、いまの両国関係が築かれているのだと改めて思う。

コメントを残す