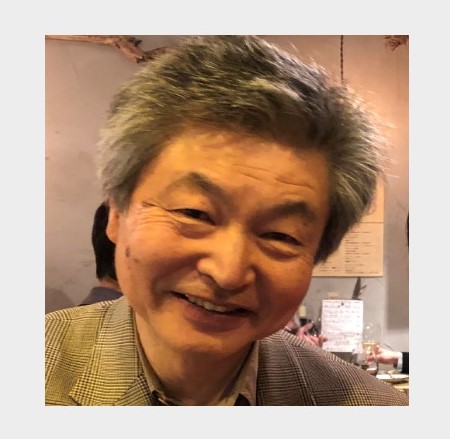

山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

農閑期となり、あてどもなく剰余所与論を書き続けている。剰余所与論は「文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試み」なのだけれども、「所与としての季節変動」はウイルスが一番よく知っている。ウイルスは、「種」としての属性が明確ではない。おそらく、種の起源は生命の始まりよりもずいぶん後の話で、ウイルスには種の起源以前の記憶が残っているのだろう。ウイルスのように、属性が明確ではない「データ」が爆発的に増加している。従来のデータベースは、まず属性を定義してから、属性にデータを与えていた。現在は、インターネットや監視カメラのように、膨大なデータから逆に属性を抽出している。データ技術としては急速に進歩していても、データに関する人間の理解は、近代哲学の「城」のまわりをうろついているだけだ。

近代哲学に限らず、ほぼすべての学問的な言語活動は「概念」に依存している。神学的な「実体」概念を説明原理とする場合は、概念を実体の「属性」と言い換えてもよいだろう。近代哲学の文脈では、普遍的な実体ではない「個体」を考えるときにだけ、属性に対して所与が与えられた。このように所与を明確に意識したのは哲学者としてのライプニッツ(1646-1716年)が最初で、数学者としてのライプニッツが2進法や万能計算機を発明したことと無関係とは思えない。ライプニッツ以降の「所与」を、実体を失った「データ」と言い換えてもよいだろう。

筆者は哲学好きなので、それぞれの文明には優れた哲学があると思う。カール・マルクスであれば、文明を支える経済に哲学は依存しているというかもしれないけれども、上下左右を逆転しても不変である部分が、幾何学にとっても哲学にとっても重要だ。マルクスは本当に唯物論者だったのだろうか。ヨーロッパ大陸の合理主義哲学、英国の経験主義哲学、米国の功利主義哲学、それぞれの時代に大きな影響を与え、現代でも、概念構成においては重層的に全ての要素が取り入れられている。しかし、それらはすべて「属性」の哲学だった。インターネット、監視カメラ、ウイルス感染症、爆発するデータの世界には「所与の哲学」が必要だと思われる。少なくともデータの世界では、「属性の哲学」は、あまり役に立たない。

「所与の哲学」はデータサイエンスではない。あえて言えば、計算機哲学のようなものだろう。データサイエンスを対象とする科学哲学といえばおとなしくなるけれども、科学哲学自体が「属性の哲学」であるため、あまり期待できない。人類未踏領域としての「所与の哲学」には、実験的な取り組みが必要になる。データサイエンスの最大の弱点は、データを所有する経済活動の下請けでしかないことだ。原子力工学と似たようなもので、科学というよりは技術として権力に管理される。このような制約から逃れて、「所与の哲学」は価値や意味のないデータを取り扱う。例えば、乱数で生成されたデータ行列や、ノイズデータの解析を試みる。データ行列は2次元の行列で、場合によって高次元のデータ行列を考えたとしても、そのようなデータを取得することは困難だ。しかし、とても不完全なデータ行列で、多くの欠測値が含まれているのであれば、1000次元のデータ行列でも作ることはできる。そのような、前代未聞のデータ行列で計算してみるのであれば、それは哲学としか言いようがないだろう。哲学的探求の結果はアートになる。

哲学は役立たない、ということはない。もし、計算機哲学からたくさんの特許が生まれたら、少なくとも国際競争力にはプラスになる。例えば、機械学習の特許は、計算機哲学の検討課題となる。従来の統計理論は、ノイズとシグナルの分離を前提条件としていたけれども、ノイズそのものの意味を考えたことはなかった。ランダムネスは自然の摂理であり、数学の奥義でもある。「所与の哲学」はランダムネスを概念としてではなく、データとして取り扱うことから始まる。測定誤差のないデータはないのだから、もしくは完全に定義された順序もデータとしてはありえないので、計算機哲学はデータの影の部分を追い求めることになる。「データの影の部分」は文学的すぎるとすれば、前稿「場のデータと、データの場をつなぐ」における「データの場」と言い換えよう。機械学習の特許を機械学習させてみたらどうなるだろうか。おそらく国際特許分類(IPC)の影の部分が浮かび上がるだろう。この場合、「影の部分」は特許分類における「のりしろ」を意味している。完全には分類できない技術課題から、新しい技術思想が生まれる。特許という技術思想を「データの場」として再考することで、新しい「意味の場」を見いだすことができるだろう。「意味の場」は、単なる価値の力関係ではなく、価値の真空地帯において、意味の波動を可能にする。新しい意味の波動を感じること、それが「文明論的なスケール」という意味になる。

計算機哲学は計算機を道具として使った思考実験としての哲学だ。ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン(1889-1951年)の哲学は、数理論理学を道具として使った思考実験だったのだから、計算機哲学も哲学としてはあり得る。しかし、計算機哲学では大きな主義主張を論理的に議論することはできそうにない。特許のような技術思想とは相性がよさそうで、選挙の分析などの技術的な意味での政治哲学にも応用できそうだ。ランダムなノイズとして切り捨てられてきた影の部分に、その制度そのものの限界を見いだす。それは理念としての民主主義ではなく、選挙「データ」としての民主主義の限界を見いだし、少なくとも悪用されないようにするための処方を考える。現在の社会は、理念によってつくられた制度を、合法的に悪用する人びとが繁栄している。場合によっては犯罪であっても、検挙率が低ければ、リスク・ベネフィットが犯罪に有利になってしまう。機械学習によるプロファイリングで犯罪捜査を行う思考実験も、計算機哲学の課題となる。犯罪捜査に関する、哲学としての倫理的議論を行うのではない。機械学習によるプロファイリングの限界を明らかにして、社会制度の在り方を根本から再考することで、哲学としての役割を果たす。「所与の哲学」は個別の思考実験でしかないけれども、根本から再考する冒険を支援して、未来に開かれた哲学となるだろう。

--------------------------------------

『剰余所与論』は意味不明な文章を、「剰余意味」として受け入れることから始めたい。言語の限界としての意味を、データ(所与)の新たなイメージによって乗り越えようとする哲学的な散文です。カール・マルクスが発見した「商品としての労働力」が「剰余価値」を産出する資本主義経済は老化している。老人には耐えがたい荒々しい気候変動の中に、文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試みです。

コメントを残す