山本謙三(やまもと・けんぞう)

オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。

オフィス金融経済イニシアティブ代表。前NTTデータ経営研究所取締役会長、元日本銀行理事。日本銀行では、金融政策、金融市場などを担当したのち、2008年から4年間、金融システム、決済の担当理事として、リーマン・ショック、欧州債務危機、東日本大震災への対応に当たる。

日本銀行は、3月半ばの金融政策決定会合で「施策の点検」の結果を公表する。点検の目的は「より効果的で持続的な金融緩和を行うため」とする。これまでの施策の効果と副作用の点検が、中心になるだろう。

副作用は、広範かつ多岐にわたる。日銀自身がすべてを認めているわけではないが、副作用には①金融機関収益への圧迫②市場機能の低下③資産価格の高騰④成長性の低い企業の温存(新陳代謝の阻害)⑤財政規律の弛緩(しかん)――などがある。

ただし日銀は、金融政策の基本的な枠組みは変えないと言明している。すなわち、マイナス金利やイールドカーブ・コントロールといった大枠組みに手を付けることなく、副作用に対処しようというものだ。しかし、それは不可能である。副作用は異次元緩和と不可分一体だからだ。

今回「副作用への対処策」と称するものが出てくるとしても、真の解決には程遠い。むしろ一時的、表面的な対処にとどまることが危惧(きぐ)される。

◆長期金利の変動幅拡大はアカウンタビリティーに欠ける

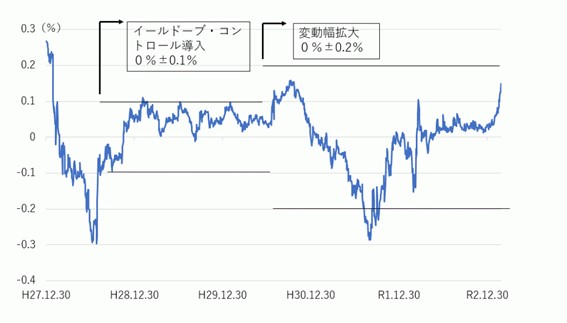

副作用への対処として市場が取り沙汰するのは、長期金利の変動幅拡大である。現在日銀は、短期金利を-0.1%、10年物国債金利をゼロ%程度に誘導している。いわゆるイールドカーブ・コントロールだ。

長期国債金利の「ゼロ%程度」とは、「ゼロ%を中心に金利を一定の変動幅に収める運営」を意味する。想定変動幅は、2016年の導入当初は上下0.1%幅だったが、18年夏に上下0.2%幅に拡大された。今回再び拡大されるというのが、市場の見立てである。

表向きの狙いは「市場金利の自由な変動を許容し、市場機能を高めること」になるだろう。しかし、本音は「長期金利の上昇を許容し、金融機関収益への圧迫を緩和すること」にあるだろう。

だが、足元の0.4%幅(上下0.2%)ですら、変動幅としては大きすぎる。この大きな幅のどこに着地させるかこそが、むしろ金融政策となる。にもかかわらず、「変動幅の範囲内」と称し、執行部(金融調節)の裁量に委ねるのは、アカウンタビリティーに欠ける。金融政策決定会合として、本当にそれでよいか。

少し敷衍(ふえん)しよう。中央銀行が、金融調節の金利ターゲットに変動幅を設けるのは、①市場金利をピンポイントで誘導するのが難しい、かつ②「変動幅の範囲内であれば、金利がどの水準にあっても政策的意味合いは変わらない」と見なせる場合である。

①の金利誘導の能力に関しては、現在の日銀は10年物国債金利をほぼピンポイントで誘導できる。

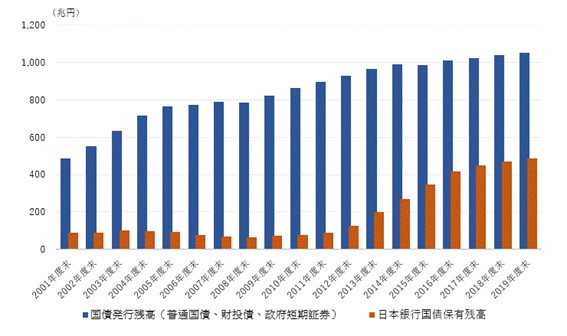

本来、金融市場が十分に機能していれば、中央銀行は短期金利と長期金利を同時にコントロールできない。しかし、日銀は、巨額の国債新規発行額をも上回る大規模な国債購入で、国債市場の機能を事実上停止させ、10年物国債金利をほぼピンポイントで誘導できる体制をつくりあげてきた。これが、イールドカーブ・コントロールと国債大量購入の組み合わせのミソである(参考1参照)。

(参考1)国債発行残高と日本銀行の国債保有残高の推移

(出典)財務省「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高」、日本銀行「日本銀行勘定」を基に筆者作成

金利をほぼピンポイントで誘導できる世界では、0.4%の変動幅のどこに金利が着地するかは日銀の意図次第である。-0.2%、0%、0.2%は、それぞれ異なる日銀の政策意図の反映だ。「政策的意味合いは変わらない」(上記②)ということでは、決してない。

例えば、昨年春以降、20年物以上の超長期金利は、米国長期金利の反転を受けて上昇した。にもかかわらず、10年物国債利回りは0%近傍に張り付いてきた。これは、日銀が金融機関経営への配慮よりも景気回復を優先し、抑えこんだからにほかならない(参考2参照)。

(参考2)10年物長期国債利回りの推移

(出典)財務省「金利情報」を基に筆者作成

こうした政策対応の変化を「変動幅の範囲内」と称して説明しないのは、いかにもアカウンタビリティーを欠く。しかも、そのあいまいさゆえに、狙いは達せられない可能性が高い。

典型例が18年夏の変動幅拡大だった。当時も今回と似た状況で、変動幅拡大の狙いもほぼ同じだったとみられる。実際、拡大当初は、長期金利は新しい上限の0.2%に向かった。しかし、その後の米国金利低下(円高懸念)を受け金利は一転して引き下げられ、20年には、新型コロナの感染拡大を背景に0%近傍に据え置かれた。こうして当初の目論見(もくろみ)は外れた。

結局、副作用は異次元緩和そのものであり、小手先の対応では解決できないということだ。副作用に誠実に対応しようとするならば、イールドカーブ・コントロールと大量の国債購入という政策枠組みの見直しを避けて通れない。

必要なのは、例えば①長期金利の誘導対象を10年物から2年物ないし5年物に短縮し、さらに一定期間後(たとえば1年後)にこれらもやめることと、②国債の購入は短期金利の誘導目標を実現するために最小限の金額にとどめることである。すなわち、出口戦略の表明である。

◆ETF買い入れの目的はそもそも何だったのか

市場がうわさするもう一つの論点に、幅広い株式へ投資する上場投資信託(ETF)の買い入れの見直しがある。

中央銀行が株価やその他の資産価格の高騰を警戒するのは、当然である。日本も、1980年代に「物価低位安定のもとでのバブルの膨張」という悲惨な経験をした。ましてや今回は、日銀自身がETFの大量購入を行っている。

問題は、これほどの大量購入にもかかわらず、その目的が明瞭(めいりょう)に述べられてこなかったことだ。

世界の中央銀行は、株式市場から距離を置く。一方日銀は、リーマン・ショック後の09年にETFの買い入れに踏み切った。その際、日銀は「行き過ぎたリスクプレミアムの拡大に働きかける」と説明しつつ、あくまで「異例の措置」であり、慎重を期すことを繰り返し強調した。

スタンスが変わったのは、13年の異次元緩和の導入からである。日銀は「リスクプレミアムに働きかける」という説明を変えなかった。しかし、株価が大幅下落する都度ETFの買い入れを増額し、さらに高値圏にある場合も、株価が下押しすればことごとく買い入れを行った。

この結果、市場は、ETF買いの目的を「リスクプレミアムに働きかける」でなく、「株価維持のため」と見なすようになった。経緯からみて、市場がそう受け止めるのはやむをえない。いまや多くの投資家が、株価が下がれば日銀は必ず買い向かうと信じている。

今回日銀がそうした市場の受け止めを不適切と考えるのであれば、規模や頻度の縮小だけでなく、少なくとも買い入れの目的と見直しの趣旨をはっきりさせる必要がある。しかし、それでも足りないだろう。

市場の見方は、8年にわたる日銀の姿勢が生み出したものだ。いったん買い入れを減額したとしても、将来の株価下落局面で再びETFを買い入れれば、「株価維持のために日銀は必ず買い向かう」との見方はますます強固になる。そうした見方を払しょくするには、やはり出口戦略を明確にするほかないだろう。

◆小手先でない政策対応を

結局、副作用は異次元緩和そのものであり、副作用を単独で取り出して解決することはできない。

異次元緩和の効果が薄いことは、8年間物価目標が一度も達成されないことからみて、明白だ。金利の引き下げ余地が失われたのが、圧倒的な理由である。異次元緩和の導入当初に唱えられた「大量の資金供給が人々のインフレ心理を駆り立てる」との説も、根拠のなかったことがはっきりした。

その一方で、物価2%は達成されなかったが、実体経済は19年まで潜在成長率並みの成長を実現してきた。その事実を踏まえれば、物価2%目標と政策の枠組みを見直すのが自然である。

筆者は与(くみ)しないが、それでも物価2%が必要と考えるのであれば、規制緩和、構造改革、財政政策を含む経済政策全体の見直しが欠かせない。その議論なしに、超金融緩和と巨額財政出動を続ければ、経済の新陳代謝がますます遅れ、日本経済の将来はいよいよ危うくなる。

小手先の対応では何ともならない。真正面からの政策議論と検証を期待したい。

コメントを残す