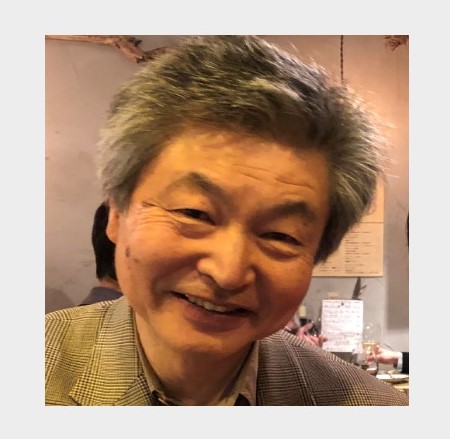

山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

梅雨(つゆ)のさなかに梅の収穫を行った。今年は、梅の花が雹(ひょう)に打たれて不作だった。それでも10キログラム程度の収穫があり、梅干し、梅ジュース、梅酒を仕込んだ。シロウト農夫は季節に追われている。天気予報が正確になっても、種まきや収穫の時期を正確に判断することは難しい。農作物の生育は、気温や降雨量だけではなく、風環境や土壌微生物にも大きく影響される。気候変動をうまく予測できないだけではなく、昨年のことも忘れてしまう軽度認知障害農夫は、試行錯誤のフィードバックコントロールとなり、季節に追われることになる。都会で生活していると、季節に追われる感覚すら失い、地球規模での異常気象を心配するだけだ。モンシロチョウや赤トンボから学ぶことは多い。

夏野菜の初収穫=2021年7月12日 筆者撮影

前稿では「AI(人工知能)技術による資本論」に言及した。筆者としては、価値について経済学的に、もしくは哲学的に議論するつもりはない。経済活動や哲学的な言説に「意味」がないのであれば、価値について議論しても無駄だろう。意味がない言説は、無意識とは異なるし、論理的ではないということもない。筆者のような「強い」実在論者の立場では、意味がわからなくても、うまく説明できなくても、あるものはあるとしか言いようがない。物質は実在するし、数も実在する。「言葉」や「神」は実在するかどうかよくわからない。おそらく、すべての言葉には何らかの意味があるのだろう。したがって、意味がない言説ということはありえないのだけれども、言葉で何らかの意味を表現することの限界は想像以上に大きくて、言葉では表現できない意味は膨大なもののはずだ。言葉で表現できたとしても、意味が伝わるとは限らない。経済活動や哲学的な言説の「意味」を、あらためて問い直して、意味を建設的に再生産する剰余意味論を求めてはいない。意味のないデータ(所与)の立場から、言語から意味を割り引いてしまう、剰余所与論を試みている。

剰余所与論は、抽象的で哲学的な議論ではなく、「データ」の意味は、言葉の意味とは区別して考える必要があることを主張している。データが数字で表現されていることは大きな問題ではない。データは何らかの個物のデータであることが問題なのだ。個物とはいっても、個体差があるような個物だけではなく、光子や電子のように、物理定数としての測定誤差以外の個体差はない個物もありうる。測定誤差すらない「円周率π」のような個物すらある。「円周率π」はデータではないけれども、コンピューターに記憶されたπの近似値や、πの計算アルゴリズムはデータとなる。「円周率π」の定義や計算方法がわかったとしても、「円周率π」の意味がわかったわけではない。「円周率π」は、おおくの場合、無意味に近いと感じられるだろう。

「AI技術による資本論」が、カール・マルクスが望んだ未来社会「各人はその能力に応じて、各人はその必要に応じて」を実現するとは限らない。AI技術のエネルギー源は「データ」であって、過剰な量と質のデータを超低コストで入手できる、人工的(社会技術的)なデータ環境がAI技術の前提条件だ。資本論にしたがって、もし「データ」の市場があるのであれば、データはどのような商品なのだろうか。「データ」の市場はありえなくて、「データ」は独占するだけのものかもしれない。そもそも、「データ」の意味が不明であれば、意味不明なデータの価値をどのように評価するのだろうか。「データはその能力に応じて、データはその必要に応じて」収集され解析されるとは限らない。そのような理想的な(未来の可能性でしかない)状況は想定しないほうが現実的だろう。前稿は、「AI技術の可能性は、多くの人びとの多様な社会的な不満によって前進する。筆者としては、技術を無条件に肯定するのではなく、技術(の可能性)を肯定することで、技術を支配する社会的条件や限界を批判することをもくろんでいる」とむすんだ。技術(の可能性)は、理想的な(未来の可能性でしかない)状況とどのように区別されるのだろうか。おそらく区別はできない。肯定的な言説であるか、否定的な言説であるかという違いはあっても、同じことを述べている。意味がよくわからないけれども、未来の可能性を信じること、しかし理想郷は想定しないでリスク管理をすることぐらいしかできないということだ。

カール・マルクスが読み解いた資本制社会のリスクは、金融恐慌、独占資本、国家間の戦争、自然破壊など、多岐にわたるので、革命によってよりよい社会を構築しないかぎり、とてもリスク管理できそうもないように描かれている。さらに人類全体としての認知症というリスクを追加してみよう。認知症なのだから、よりよい社会を構築することは、あきらめたほうがよいだろう。リスク管理の方法として、リスク分散を考えてみよう。リスクを分散して、それぞれのリスクの予測精度を高め、リスクに対処するスピードを速くして、リスクの連鎖反応を止める。リスクを分散することはAI技術にはできないけれども、その後のステップはAI技術がおおいに役に立つ。リスクを分散せずに、リスクを集中管理するのであれば、『監視資本主義』(ショシャナ・ズボフ、東洋経済新報社、2021年)となり、やはりAI技術がおおいに役に立つ。監視資本主義のロールモデルは巨大IT企業かもしれないけれども、中国共産党による独占資本主義も負けてはいない。皮肉なことに、中国は近未来の認知症大国でもある。認知症リスクは監視資本主義の最大のリスクとなるだろう。

カール・マルクスが生きた資本制社会は、産業技術の社会だった。AI技術は産業技術でもあるので、資本制社会の矛盾や困難とともにリスク管理される可能性はある。しかしAI技術は軍事技術であり、政治・報道・教育・医療など多くの社会システムを変革する社会技術でもある。AI技術は科学や文学にも応用される。AI技術の哲学的限界よりも、哲学や人間の限界のほうが自明であるため、AI技術の限界は、社会的ゲームの勝者によって隠蔽(いんぺい)されてしまう。もしくは、進化論的に乗り越えられる。AI技術と共に生きる社会は、資本制社会であったとしても、社会の意味そのものが大きく変化しているだろう。具体的な未来予測を一つだけしてみよう。AI技術によって、タンパク質の立体構造予測が、分子生物学の実験技術のレベルまで精度が高まった。科学技術の限界を、AI技術が乗り越えた「意味」は、新型コロナウイルスのワクチンとして、mRNA型のワクチンが実用化された現実と、その近未来によってある程度推測できる。生命の起源をRNAと考える「RNAワールド仮説」がある(※参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/RNAワールド)。この科学的な仮説の真偽は別の問題として、RNAを医療技術に応用する可能性は、AI技術によって急速に発展することは間違いない。単純に言うと、ほぼすべての医薬品がRNAになる可能性すらある。技術は普及し始めると、技術的な優劣に関係なく、基盤技術としての経済的な役割が優先され、必要性を超えて応用される。すなわち、生命の起源がRNAであったかどうかにかかわりなく、生命の未来はRNAとなる可能性がある。AI技術がデザインして生産する医薬品として、脳内にRNAを注射する近未来は、SF物語ではなくなるかもしれない。

剰余所与論は、AI技術批評として、技術論を中心に記事にしている。以前の別シリーズ「住まいのデータを回す」では、文学部数学科の夢を語ったこともある。引用してみよう。

「もし『データ論』が書かれることがあるとすれば、それは筆者のライフワーク『薬物作用の個体差』からの決別でもある。『データ論』が書かれる舞台は『文学部数学科』になるだろう。そんな気楽な『屋台村的』な夢物語を『住まいのデータを回す』第22回で最終回にできることを楽しみにしている」……。

文学部数学科で気楽な夢物語を書くことが楽しみなのは、夢物語がAI技術の発展に不可欠だと信じているからだ。RNAワールドのSF物語は、AI技術の組み合わせ最適化に関する「文学部的な」鋭い境界条件を発見・発明することで可能になる。AI技術の発展をもたらした深層学習(ディープラーニング)の数学的理論は未完成だ。統計学の常識では、データ数よりもはるかに多いパラメーターを含む予測式を最適化しようとすると、オーバーフィッティングとなってしまい、予測性能が向上しない。しかし、実際のディープラーニングでは、オーバーフィッティングは起こらないで、予測性能が向上する。ディープラーニングが何をどのように学習しているのかということが、数学的にも工学的にもブラックボックスになっているため、予測が正確になっても、予測の意味がわからない。したがって、予測に伴うリスクを常に警戒しなければならない。文学部数学科的には、この問題の解決は容易だと言いたい。そうはいっても、「データ論」の序章に記載される前に、産業的有用性を見極めて、特許出願する必要があるので、文学部数学科ではなく、ベンチャー企業で研究開発することになるだろう。週末農夫を続けるしかなさそうだ。

--------------------------------------

『剰余所与論』は意味不明な文章を、「剰余意味」として受け入れることから始めたい。言語の限界としての意味を、データ(所与)の新たなイメージによって乗り越えようとする哲学的な散文です。カール・マルクスが発見した「商品としての労働力」が「剰余価値」を産出する資本主義経済は老化している。老人には耐えがたい荒々しい気候変動の中に、文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試みです。

[…] 続きはこちら […]