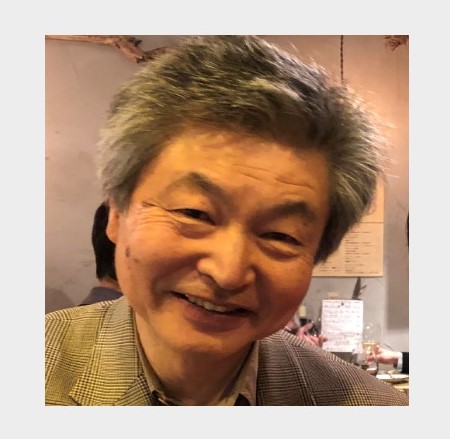

山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社ふぇの代表取締役。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

東京国立近代美術館で開催中のゲルハルト・リヒター展=東京都千代田区、筆者撮影

ドイツの画家、ゲルハルト・リヒターは90歳を目前にして、第一線で活躍している。若いころは、ボケた白黒写真のような絵画で有名だった。ナチスドイツのホロコーストを題材とした近作《ビルケナウ》は2016年作で、4枚の巨大な抽象絵画を写真に撮って、4枚組みで絵画と同サイズの写真作品としている。東京での展示では、リヒター独自の暗い鏡に《ビルケナウ》のイメージが映し出されていた。絵画としての作品を、どのように視(み)るのか、ということは鑑賞者の自由であったとしても、巨大な絵画を組み合わせて、実物とほとんど区別がつかない写真作品とすることは、作家の明確な意図と写真技術が不可欠だ。さらに鏡に映るイメージには、多くの観客の動きが無作為に重なる。《ビルケナウ》という作品は、写真と鏡のイメージも含めて、鑑賞者に同時代性を強要している。リヒターは、すごい老人作家になっていた。

リヒターの鏡のイメージは、西欧の幾何学や技術を、絵画の世界に取り込むのに成功している。ある意味、予想可能な効果でしかない。この展覧会(6月7日~10月2日)に行く機会があれば、ぜひ2階の常設展にも足を運んでもらいたい。日本の80歳を目前にする画家、鈴木省三の《森I》という作品は圧倒的な存在感がある。抽象絵画としてみると、リヒターよりも控えめで、緑の森のイメージであって、単純に見える。しかしその色合いや存在感は、分厚いゴム版の上に、指で直接描く、しかも何年もかけて描くという、作者の触覚と時間感覚が凝縮されていることに気づく(参考:https://search.artmuseums.go.jp/records.php?sakuhin=5186)。絵画表現における全く予想外の効果、植物と技術と触覚が絵画に描かれている。リヒターとは全く異質ではあっても、鑑賞者に同時代性を強要する絵画である。

ゲルハルト・リヒター展の次は、大竹伸朗展「既にそこにあるもの」(11月1日~2023年2月5日)だ。「既にそこにあるもの」というタイトルが、極端に小さく印刷されているのが、いかにも大竹伸朗らしい。リヒターの作品は、ドイツの首都ベルリンにあるライヒスターク(国会議事堂)の正面入口にも、飾られているそうだ(ドイツの国旗をイメージした作品《黒、赤、金》)。日本にも、世界的に見ても突出した現代アーティストは多い。美術館は国内作家の作品を積極的に購入しているけれども、国会議事堂に大竹伸朗の作品が飾られることはあるのだろうか。優れた現代アーティストの作品によって、国会議員に同時代性を強要してもらいたいものだ。歴史や伝統を重んじることを、否定する気持ちは無い。弥生時代の大陸文化とは同化しなかった、縄文時代を誇らしく思っている。政治家にとって都合のよい時代だけに固執するのではなく、多くの都合の悪い時代を生き延びてきた人びととともに、アート作品を大切にしていきたい。大竹伸朗展「既にそこにあるもの」に期待している。

WHAT^(ホワット・ハットと読んでください)は、何か気になることを、気の向くままに、イメージと文章にしてみます。

コメントを残す