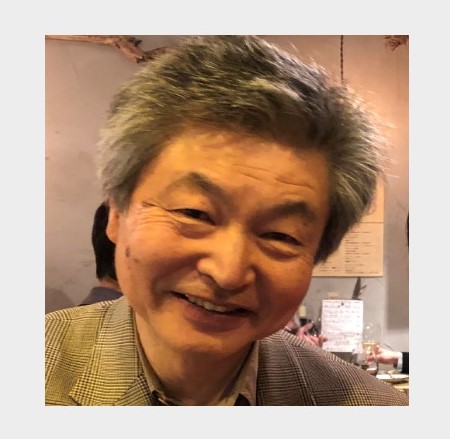

山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社ふぇの代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

今年の梅は豊作だった。梅酒や梅ジュースなどを作り、使いきれない梅を梅干しにした。木で完熟した梅を収穫しているので、香りがよい。梅は毎年剪定(せんてい)して、手間がかかるけれども、完全無農薬な完熟梅を購入することはできないので、やりがいのある農作業だ。梅は隔年で豊作になるとは言われていても、週末農夫の場合、花の時期に雪が降ったりして、天候や人的な要因で、収穫量や品質は全く予測ができない。梅干しは、梅酢をおいしくいただくために塩分をギリギリまで少なくして、5%の塩分で作っている。梅干しの味も予測不能で、10年以上おいしく保存できているものもある。週末農夫としては、毎年学習して、工夫しているつもりだけれども、予測不能であることに変わりはない。

梅の収穫=2022年7月10日 筆者撮影

前稿第31回では、難解な哲学「現象学」が、心理学や論理学ではない、言葉による人間の組織の記述に役立っているということを紹介した。現象学を創始したフッサールの哲学としては、現象学の対象においては、自然科学のような数学による記述に反対している。しかし、量子力学の時代に生きる筆者としては、複素数を使った自然現象の記述が、現象学の対象においても、意識の場もしくは場の意識の記述として役立つのではないかと、根拠もなく勝手に夢想した。本稿では、もっととんでもない「植物の意識」について考えてみたい。

意識が、理性や主観性などの多くの哲学的な概念と根本的に異なるのは、場所の意識であって、自己の内と外を明確に区別する意識の機能にある。場所の意識という意味では、バクテリアやゾウリムシの運動においても、環境に適応しようとする運動は、意識的に見える。進化論的には、動物よりも進化した植物が環境に適応する場合、動くのではなく、自身のかたちを変化させる。一方で、種子の拡散によって、大規模かつランダムに、生存環境を探索する。意識が、生物の生存にとって重要な機能であるとすれば、何故(なぜ)、植物は意識が無いかのような生存戦略を選択したのだろうか。種子の拡散は、バクテリアやゾウリムシのランダムな運動よりも、はるかに効率の良い生存環境の探索行動とも考えられる。植物の個体のかたちを、太陽光や重力に適応するように変形することも、動物が食物を探索する行動よりも、はるかに確実で効率がよい。植物にとっての場所の意識とは、動物のような序列や排他性とは異なって、不断の成長戦略なのかもしれない。動物の意識においても、相互主観性の問題だけではなく、腸内細菌を意識できるかどうかという、難しい問題もある。身体の内と外という概念自体、難しい問題なのだ。

植物に意識があるのかないのかということ自体は、意識の定義にもよるし、哲学的にはどうでもよいことだろう。しかし、人間の生存戦略にとって、植物から学ぶことは大いに参考になるし、人間の生存が植物に大きく依存していることも確実だ。この場合の植物を、穀物栽培に限定しないほうがよい。人間中心主義の哲学では、植物の世界だけではなく、微生物との共生など、生存戦略として重要な課題が抜け落ちている。植物の根は、土壌中にあって「見えない」けれども、重要な個体の一部であって、微生物だけではなく、多くの動物とも共存・共生・共進化している。フッサールの現象学も、西欧文明の伝統によって、人間中心主義であることを免れていない。現象学が人間中心主義から脱却できると知れば、植物の意識も現象学の研究対象となるかもしれない。

植物の意識について考えていて、坂本龍一のインスタレーション作品「Forest Symphony」を思い出した。Forest Symphonyは、樹木の内部に流れる微弱な生体電位の変化をもとに楽曲を構成する試みで、2013年には日本でも公開されている(https://www.ycam.jp/asset/pdf/press-release/2013/forest-symphony.pdf)。植物が環境の変化を察知して適応する仕組みが、音楽として表現されるからといって、植物に意識があるとは言えないだろう。むしろ、植物の無意味なデータから、植物にとっての「環境」という意味を再構成して、音楽として表現する可能性に興味があった。植物の個体差が表現されていたはずだけれども、当時の筆者には、作者である坂本龍一自身にとっても、植物の個体差とは何かという問いへの答えは無かったはずだ。

現象学の考え方をデータ論に取り込もうとする動機は単純で、個体差における「場所」もしくは個体差が増幅される表現の「場」の問題について、網羅的な議論が必要だったからだ。網羅的な議論という言い方を、通常のように、体系的な議論と言い換えてもよいかもしれないけれども、筆者のデータ論の立場として、体系的でトップダウンのシステムではなく、網羅的に調べるボトムアップもしくはミドルアウトのプロセスを志向している。現象学では、このような場所もしくは場について、意識および意識の機能を手がかりとして探求する。意識を出発点とすることで、近代哲学における主観と客観の分離の問題を克服しようとしてきた。自然科学は客観的立場からの記述に強みがあるが、個体差に関する議論が避けて通れないときに、平均値や期待値だけでは十分な理解には至らないときには、必ずしも最適な解決が得られるわけではない。政治経済学的な問題では、地域の個体差をうまく評価できないので、中央集権的な解決が試みられるけれども、多くの場合、地域を破壊するだけで、問題はより深刻なものとなる。

本稿では、エドワード・レルフの『場所の現象学-没場所性を越えて』(ちくま学芸文庫、1999年)を紹介するつもりだった。レルフは計量地理学の対極に位置する人間主義地理学を志向している。人間主義とはいっても、思い入れが強い人々の感覚を、場所の意識として、通俗的な意味を離れて判断停止するため、哲学的な人間中心主義ではない。筆者としては、レルフから学んで、データ現象学、すなわち場所データの個体差を理解する方法を考えてみたい。レルフの現象学理解は実践的で、地理データの網羅的な集積に関する示唆に富んでいる。計量地理学は統計解析の応用ではあっても、データマネジメントの概念が欠落しているので、データ現象学によって批判的な再考が必要であるとも考えている。ビッグデータの時代における、機械学習する計量地理学への道のりは長い。

--------------------------------------

『剰余所与論』は意味不明な文章を、「剰余意味」として受け入れることから始めたい。言語の限界としての意味を、データ(所与)の新たなイメージによって乗り越えようとする哲学的な散文です。カール・マルクスが発見した「商品としての労働力」が「剰余価値」を産出する資本主義経済は老化している。老人には耐えがたい荒々しい気候変動の中に、文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試みです。

コメントを残す