小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住26年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住26年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

バンコック銀行日系企業部には、新たに採用した行員向けに6か月の研修コースがある。この期間、銀行商品や貸し出しの基本などを宿題回答形式で、英語で講義を行う。この講義と並行して、日本人新入行員として分析力、企画力などを磨くため、レポートの提出を義務づけている。今回は前回第280回(2024年11月29日付)に続き、名古屋銀行からバンコック銀行に出向している清水和也さんが作成した電気自動車(EV)に関するレポートの「その2」を紹介する。

世界の自動車事情は跛行(はこう)性を持って進化している。清水さんはデータを駆使してこうした世界の動きを客観的に分析している。自動車業界の関係者でもこれだけのデータを集めることは容易でないと思う。ぜひ参考にしていただきたい。

- ガソリン車とEVの比較

(1)ガソリン車とEVの比較

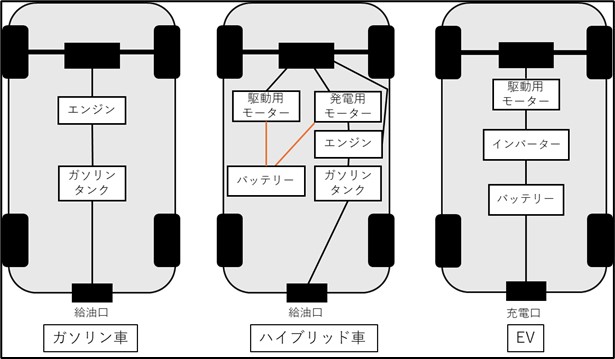

図3 ガソリン車・ハイブリッド車・EVの構造比較

出典:各種書籍を参考に筆者作成

①ガソリン車が19世紀後半に登場して以後、環境性能への意識を背景に、1997年に初の量産型HEVとしてトヨタが「プリウス」を発表。その後2008年、初のプラグインPHEVとしてBYDが「F3DM」を、初の量産型EVとしてテスラが「ロードスター」をそれぞれ発表した

②EVは主に、モーター、インバーター、バッテリーで構成される。ガソリン車がエンジンでガソリンや軽油などの化石燃料を燃やし、高温のガスでピストンを動かして駆動力を生み出す一方で、EVでは車外の電源からバッテリー(二次電池)に充電した電気エネルギーをインバーターで制御し、モーターで伝えて動力にする

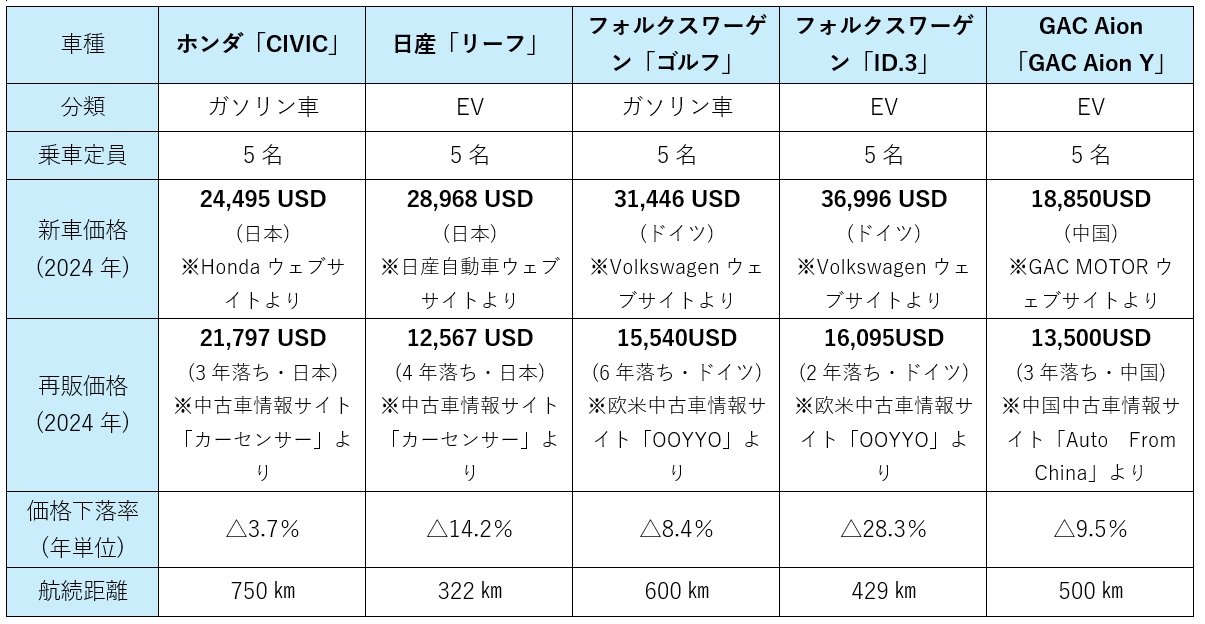

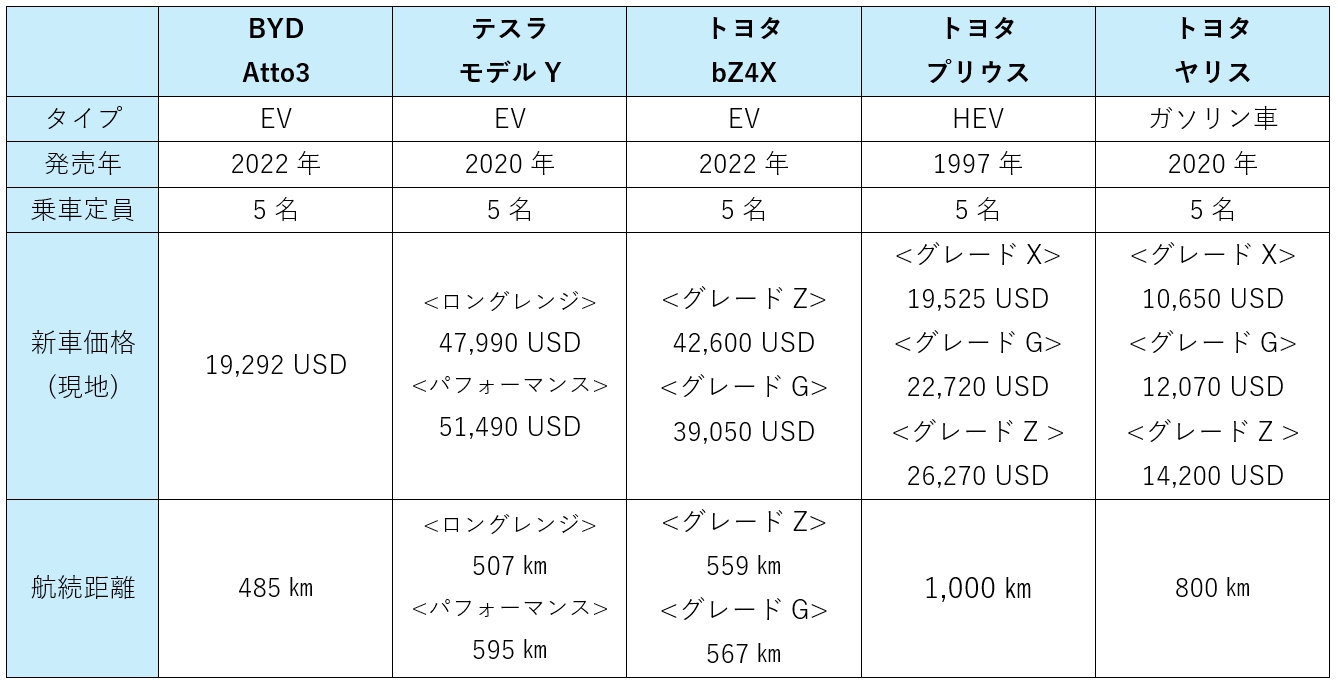

表12 ガソリン車とEVの現地価格比較(中型車)

表13 ガソリン車とEVの現地価格比較(小型車)

出典:各社ホームページならびに中古車販売会社ホームページを参考に筆者作成

※1ユーロ=1.11USD、1円=0.0071USD、1人民元=0.14USDで算出

①ガソリン車とEVの現地販売価格を比較すると、新車価格は主にEVの方が高く設定されている。これは、EVのバッテリーコストの高さが大きな要因として挙げられる。一方で再販価格(中古価格)については、新車価格からの下落率は全体的にEVの方が大きくなっている。これは主に、時間経過によるバッテリーの劣化や、購入時補助金の対象外となることから発生するものと考えられる

②また、GAC AionやBYDといった中国メーカーが他社よりも低価格で新車EVを提供している。これは2章で言及したように、安いバッテリー価格や国内でのメーカー間の価格競争の影響が低価格として表れている

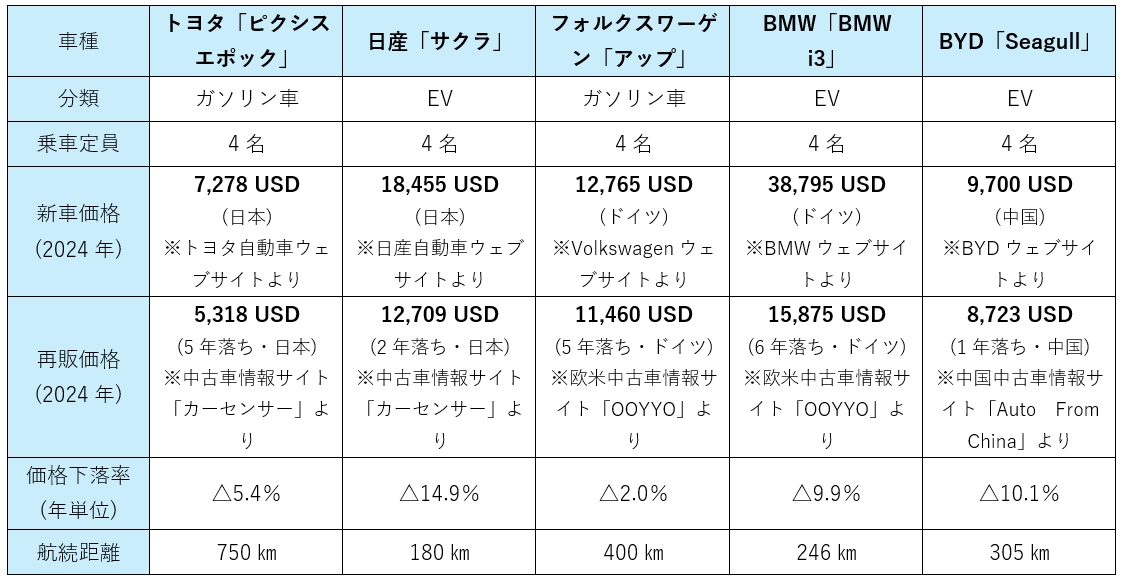

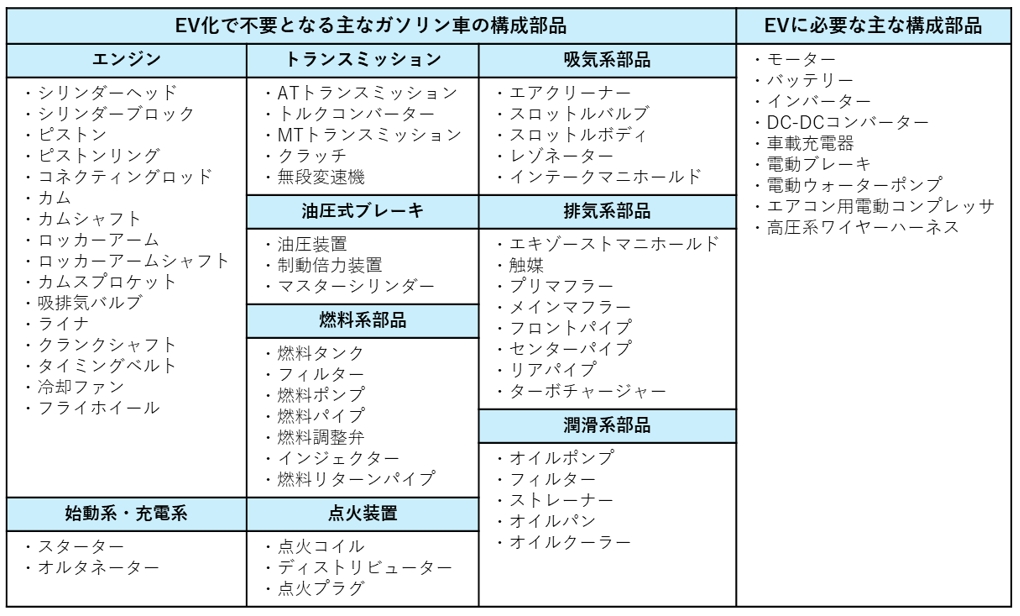

(1) 構成部品の変化

表14 EVシフトによる構成部品の変化

出典:各種書籍を参考に筆者作成

①ガソリン車からEVへの移行が進むことで、エンジンやトランスミッションなどの部品が廃止または簡素化される。1台当たりの部品点数は約3万点から約2万点へ減少し、各部品にも変化が求められる。また、車両の電動化によって搭載されない部品がある一方、バッテリーパック、モーター、インバーターなどの新たに導入される部品もある

②構成部品の変化に伴い、日本の自動車業界における「ケイレツ」構造にも少なからず影響が及んでいる。2023年の帝国データバンクによる調査によれば、国内自動車メーカーの下請けサプライヤー約16,000社のうち、EVシフトにより需要増加が見込まれるのが約900社(全体の5.7%)である一方で、需要減少が見込まれるのが約2,900社(同18.3%)となっている。特にエンジン部品やトランスミッション部品を扱う各サプライヤーは、事業の多角化や新技術への転換などの対応が求められている

③EVに対する航続距離の短さ、充電時間の長さ、安全面での不安、コストの高さといった懸念事項のほとんどはバッテリーに起因している。そこで、バッテリーの構造や現状について言及する

(2) バッテリー

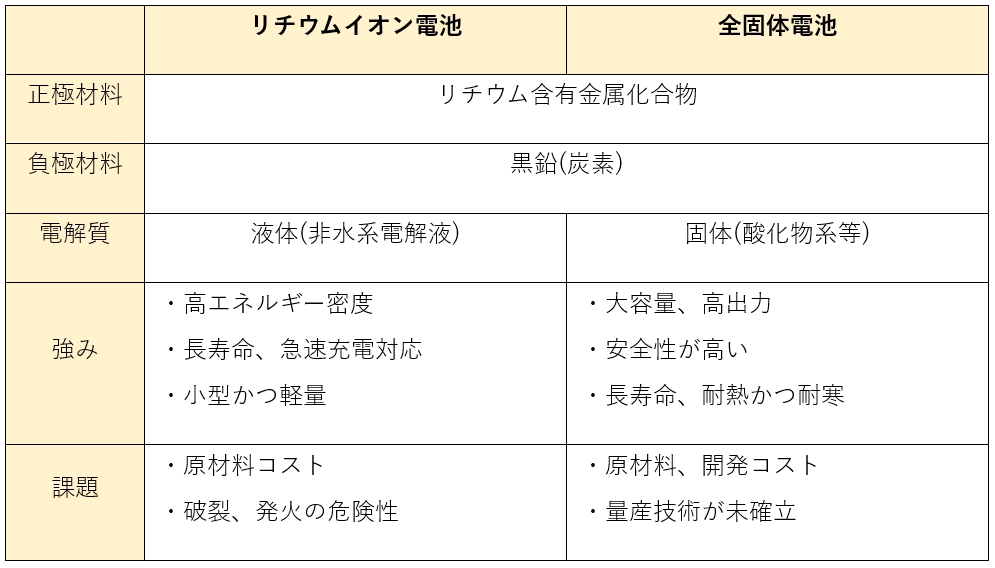

表15 リチウムイオン電池と全固体電池の特徴比較

出典:各種書籍等を参考に筆者作成

①ここでは、駆動用バッテリーとして現在主流であるリチウムイオン電池と、今後実用化が期待されている全固体電池の特徴についてそれぞれ説明する

②リチウムイオン電池は、電子を放出したリチウムイオンが電極間を移動することにより電流が流れる。非水系の電解液を使用するため、水の電気分解電圧を超える高い電圧が得られ、エネルギー密度が高い。また、電極を電解質で溶かすことなく発電するので、電池自体の劣化を抑え、より大きな電気を蓄えられるほか、充放電を繰返す回数も増やすことができる。しかし、原材料コストが高いほか、破裂、発火事故が過去に発生しており安全性に課題がある

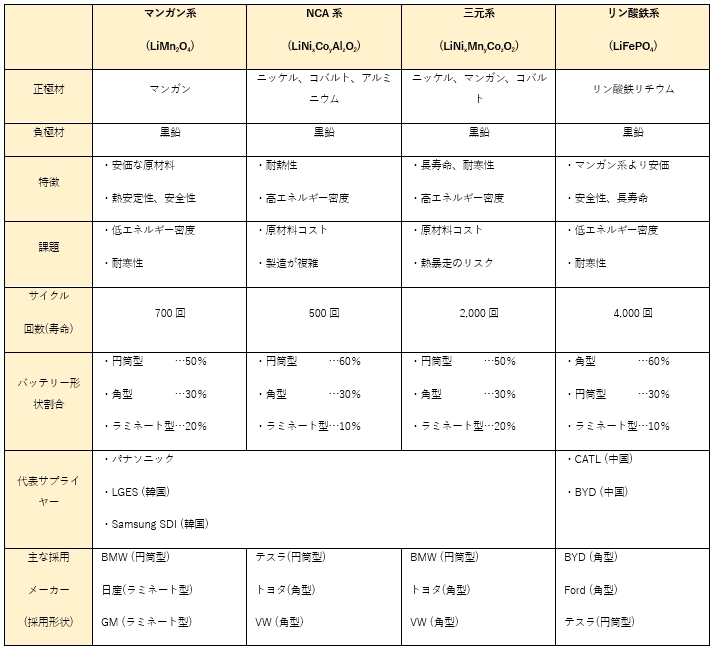

表16 リチウムイオン電池の主な種類

出典:各社報道などを基に筆者作成

①リチウムイオン電池を電極材料ごとに分類した場合、現在上記4種が主流となっている。NCA系や三元系はニッケルを含むため高エネルギー密度を強みに持ち、多くのメーカーに採用されているが、安全性や高コストに課題を持つ。一方でリン酸鉄系は、エネルギー密度は低いが低コストや安全性、長寿命を強みとしており、中国を中心に量産されている

②バッテリーの形状は、円筒型、角型、ラミネート型の3種類に分かれる。円筒型は強度と熱安定性に優れており安全性が高い。加えて低コストでの大量生産が可能なため、テスラやBMW等に採用されている。角型は空間効率に強みを持つほか、製造プロセスが容易で円筒型同様低コストで大量生産が出来るため、中国で人気が高い。ラミネート型は軽量と柔軟な形状に強みを持ちエネルギー密度も高いが、液体電解質では破裂や膨張のリスクがあり採用率は低い。しかし、固体電解質の変形や膨張に対応できるため、全固体電池の開発にて重用されている

③各バッテリーの主なサプライヤーにはCATL、BYD、LGES、パナソニック、Samsung SDIが挙げられる。これらは、世界中の主要自動車メーカーとパートナー関係を作り、安定した供給体制を確立している。中国系サプライヤーとその他で取り扱うバッテリーの種類が二分される

④CATLは、中国でのEVの急速な普及に伴いバッテリー需要が拡大する中で売上を伸ばした。低コストなリン酸鉄系を主に取り扱い、大規模生産能力や高速充電技術を強みとしている。世界中の自動車メーカーに電池を供給しており、2021年にEVバッテリー全体シェアの32.6%を占め世界1位に昇った。加えて、自社でバッテリーのリサイクルを行い、90%のリチウムと99%のコバルト、ニッケル、マンガンを再利用している

⑤LGESは、過去10年間に42億ドル超を研究開発に投資し、2022年はEVバッテリー市場で世界第2位のシェアを持った。負極に黒鉛ではなくシリコンを用いて従来の10倍以上のエネルギー密度を実現させ、バッテリー性能を向上させている

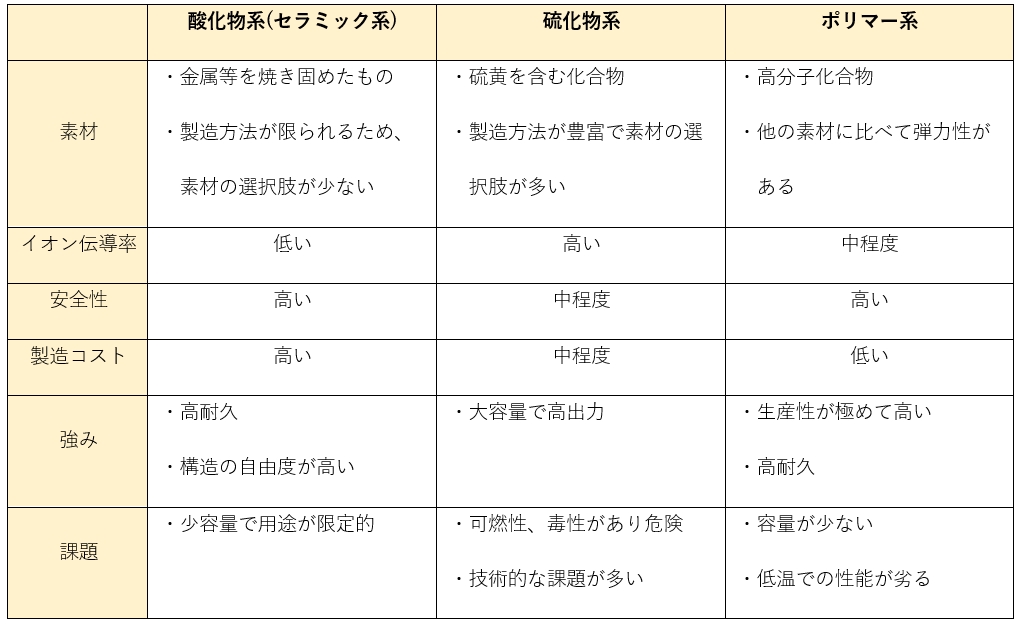

表17 電解質ごとに見る全固体電池の主な種類

出典:各社報道などを基に筆者作成

①今後の実用化が期待されている全固体電池では、電解質として従来の液体ではなく固体を用いる。固体電解質は高いイオン伝導性を持ち、イオンの移動が効率的になるため、大容量化・高出力化が可能になる。また、液漏れのリスクが無く、高温耐性も備えるため安全性も高まる。しかし、高コストならびに量産技術未確立のため、実用化には至っていない

②開発が進んでいるのは安全性の高い酸化物系(セラミック系)であるが、現時点では容量が少なく用途が限られており、EVなどに使える水準には達していない。硫化物系は大容量で高出力という特徴を持つためEVに適しているとされており、自動車メーカーをはじめ、化学メーカーや電気メーカーでも開発に多額を投資している。しかし、硫黄などの危険物質を扱うため、安全面にて課題が多く存在する。ポリマー系は低コストで生産性も高いが、低温時の性能に課題がある

2.BYDとテスラの台頭

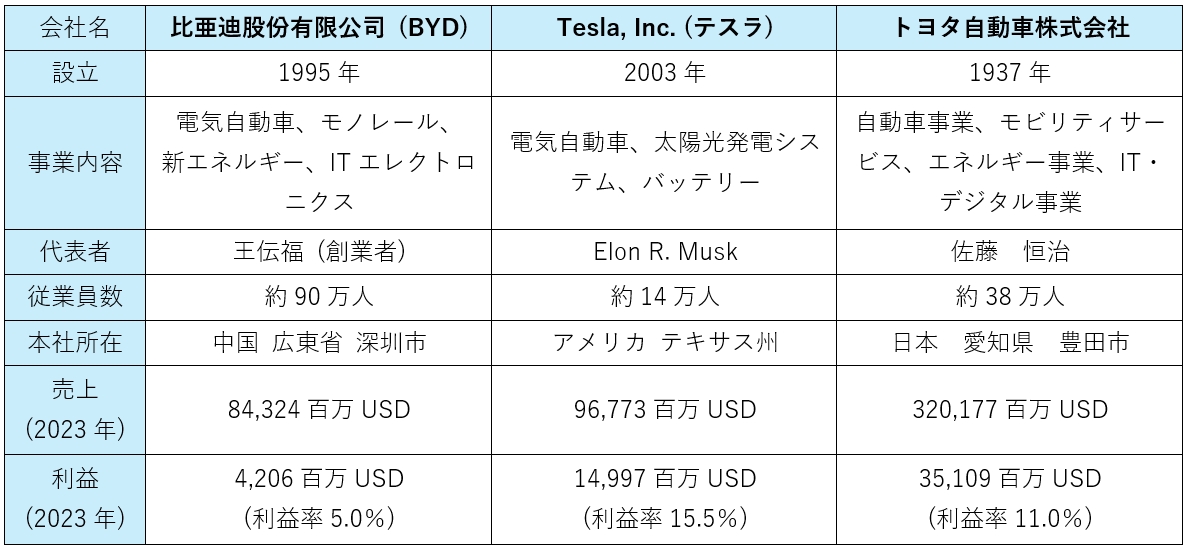

(1) BYD、テスラとトヨタの比較

表18 BYD、テスラとトヨタの企業概要比較

※1人民元=0.14USD、1円=0.0071USDで算出

出典:各社ホームページなどを基に筆者作成

①BYDは、創業者がバッテリーの研究者であったことからその技術に強みを持つ。バッテリーに関する出願特許数は3万8,000以上、うち国際特許は2万6,000以上に上る。海外展開に伴い現在従業員数は90万人を超え、そのうち研究開発従事者は10万人以上となっている

②テスラは、自動運転技術やエネルギー関連に強みを持つ。製品開発から生産、販売までの全工程を自社内で完結させる垂直統合により生産効率は高く、利益率の高さにもつながっている

③トヨタは、自動車メーカー売上高において2020年以降世界第1位を維持している。ハイブリッド技術を強みとしており、世界中に製造・販売拠点を持つ

表19 各社車両比較(ミドルSUVモデル)

出典:各社ホームページなどを基に筆者作成

①各社の同タイプ車両を比較すると、BYDはトヨタのHEV以上の低価格で一定水準の航続距離を提供している。バッテリーをはじめとしてEV構成部品の約9割を自社生産しているため、低コストで車両の量産ができる。テスラは他社よりも高価格に設定されているが、その分航続距離が長いなど、性能面で他社よりも優れている

②トヨタの「bZ4X」は、テスラ車よりも低い価格で同等の航続距離を提供している。しかし、同社のプリウス(HEV)やヤリス(ガソリン車)と比べると、価格・航続距離といった面ではまだ発展途上であり、購買意欲を高めるまでには至っていない

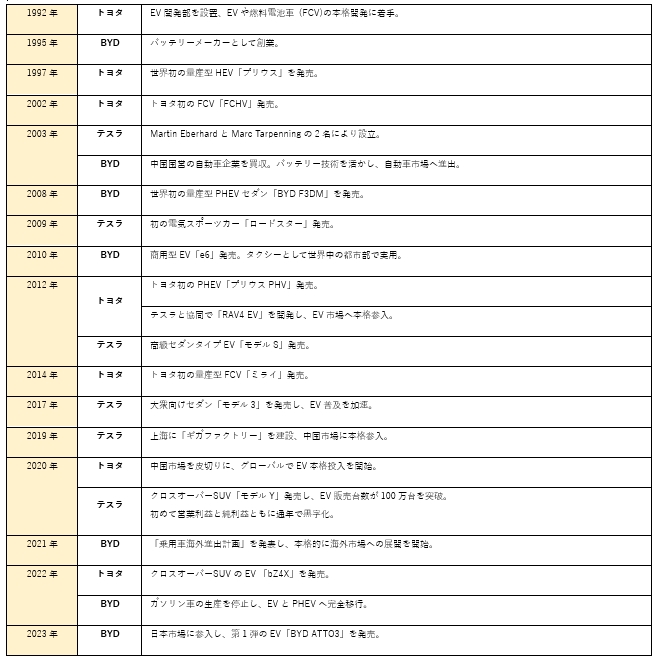

表20 EVに関するトヨタ・BYD・テスラの沿革

出典:各社ホームページなどを基に筆者作成

①BYDは元々「バッテリーメーカー」として創業。そのバッテリー技術を生かしたEVやPHEVの製造で急速に成長した。価格競争力や販売車種の多さに中国政府のEV普及政策が相まって、国内販売台数を順調に増加させていった。2021年より海外展開を開始し、その市場拡大は更に加速している

②テスラは2003年に「電気自動車メーカー」として創業。創業者2人がそれぞれ電気工学とコンピューターサイエンスのバックグラウンドを持っていたため、それらの専門知識が下記で紹介する独自のOSやセントラルコンピューターの早期採用につながった。2008年に初の電気スポーツカー「ロードスター」を発売し、EV市場での地位を確立した。以降はアメリカ、ドイツ、中国でのギガファクトリーの設立により、バッテリー生産能力を大幅に向上させ、更に現在メキシコでの建設計画も進行している

③「自動車メーカー」のトヨタは他社よりも早くからEV、FCVの研究開発を開始しており、プリウスで世界的に成功したHEVを始めとして、HEV、PHEV、EV、FCVと幅広い選択肢を提供する「マルチパスウェイ戦略」を推し進めている。EVについては市場への参入を急がず、他社ならびに市場の動向を見極めながら2020年以降にグローバル展開を開始した。今後の方針として、2026年に世界で150万台のEVを販売する目標を掲げている

次節で、BYDとテスラの強みの要因となっている独自技術について説明していく。

(2) BYD

「ブレードバッテリー」

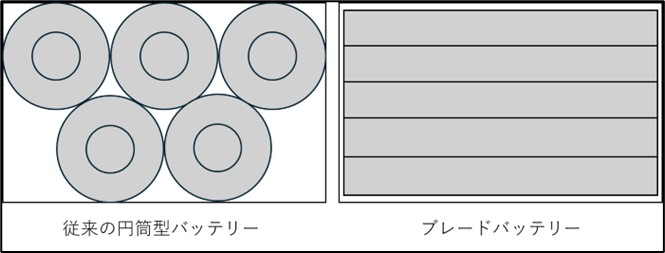

図4 従来のバッテリーとブレードバッテリーの構造比較図

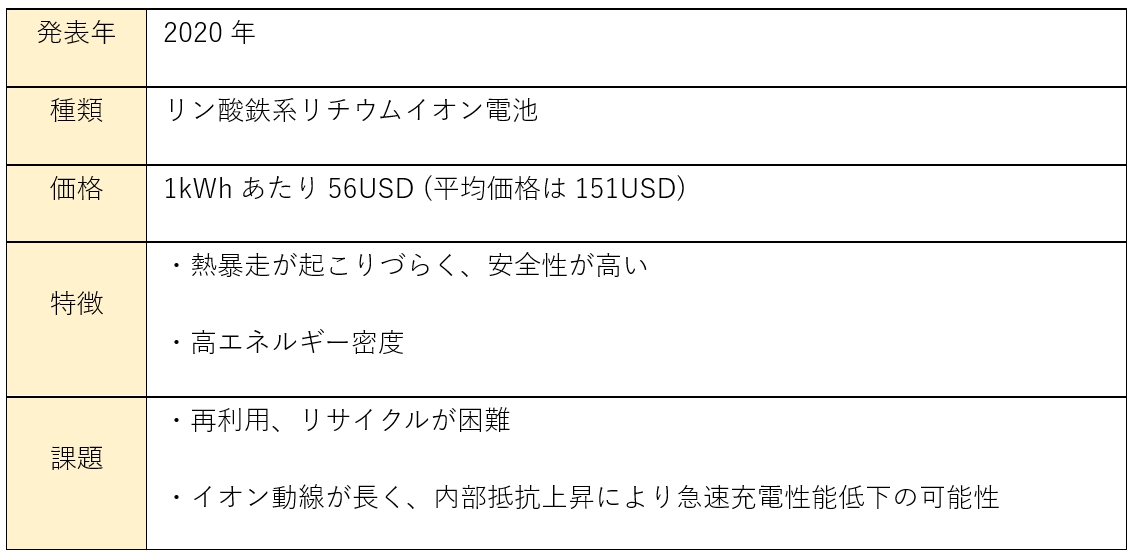

表21 ブレードバッテリーの概要

出典:図4、表21ともにBYDホームページなどを参考に筆者作成

①ブレードバッテリーは、リン酸鉄系リチウムイオン電池を採用しており、熱暴走が起こりづらく、安全性が高い。コバルトやマンガンなどの希少金属を使用しておらず、素材となるリン資源は中国国内でも調達可能なため安価で製造できるため、従来のおよそ3分の1の低価格で購入できる。つまり、BYDのEVの低価格化に大きく貢献している

②薄く長い形状は、バッテリーパック内での効率的な配置に適しており、リン酸鉄系バッテリーのエネルギー密度の低さを解消している。結果として航続距離の大幅改善にもつながっているが、設計の複雑さなどにより再利用・リサイクル困難、急速充電性能低下といった課題もある。

③なお、ブレードバッテリーはBYDの車種のほかトヨタ、テスラのEVでも採用されることがある(トヨタは中国での製造車、テスラは欧州、中国での製造車)。その結果、2023年の車載バッテリーにおいてBYDの売上シェアは世界2位となっている

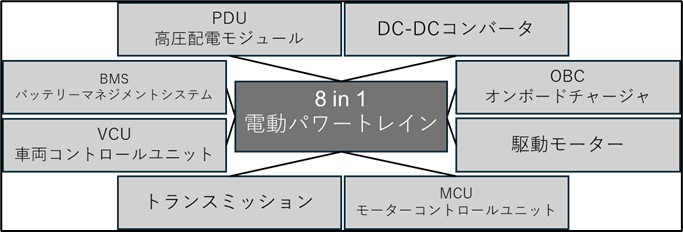

「8 in 1電動パワートレイン」

図5 「8 in 1電動パワートレイン」のイメージ図

出典:BYDホームページなどを参考に筆者作成

モーターやインバーターや減速機など、EVに必要な8つの主要構成部品を1つの部品として統合したものである。パワートレインの省スペース化を実現したほか、配線類も最小限で済むため、コストや重量を削減できる。従来と比較して重量は15%、体積は20%低減し、その結果航続距離の改善に貢献している。これらは、バッテリーやモーターなどの主要部品を自社で開発・生産しているBYDならではの特徴である

(3) テスラ

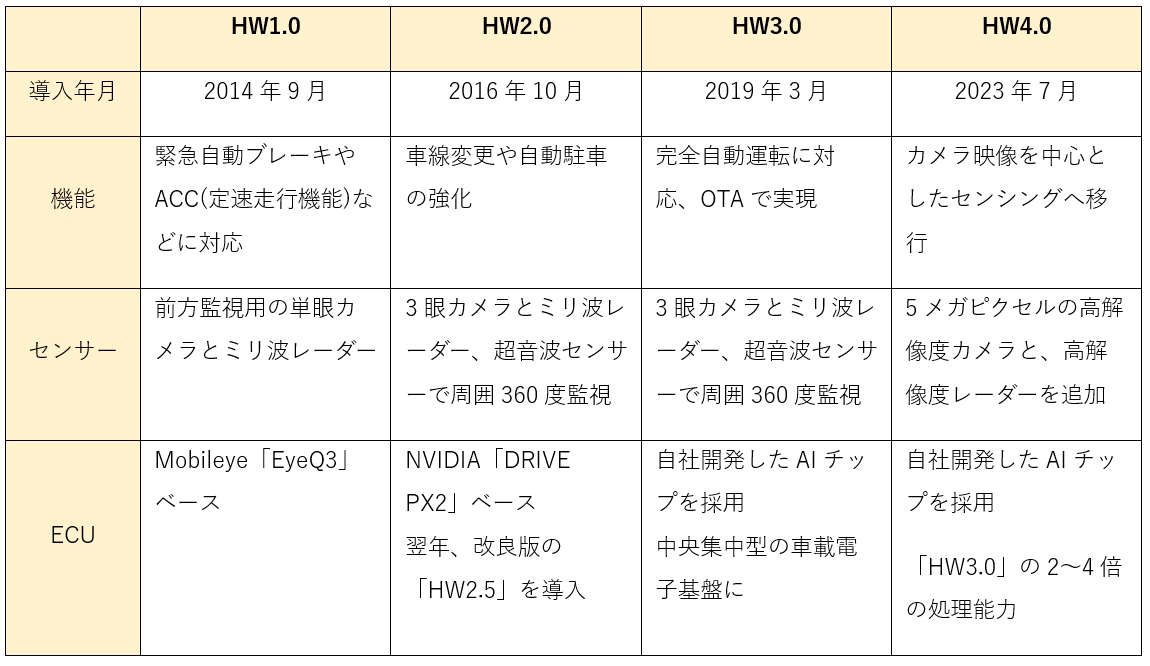

車載電子プラットフォーム「HW4.0」

表22 テスラの車載電子プラットフォームの変遷

出典:テスラHPなどを基に筆者作成

①テスラのEVには、完全自動運転機能をサポートするために設計された車載電子プラットフォームが搭載されている。2019年以降は内蔵する半導体を自社開発し、自動運転とインフォテイメントなどの機能を統合制御するECUを採用している。また、OTA(Over The Air)機能によるソフトウェアのアップデートをリモートで可能にしている

②2014年9月に第1世代 (HW1.0) を発表して以降、テスラは2~3年のサイクルで開発・刷新を続けており、2023年導入の「HW4.0」では超音波センサーを廃止してカメラ映像を強化している。この中央集中型の車載電子プラットフォームは、ECUの出荷台数大幅減少など従来の自動車部品メーカーの仕事を奪うことになりかねないため、垂直統合を実現させているテスラならではの強みとなっている

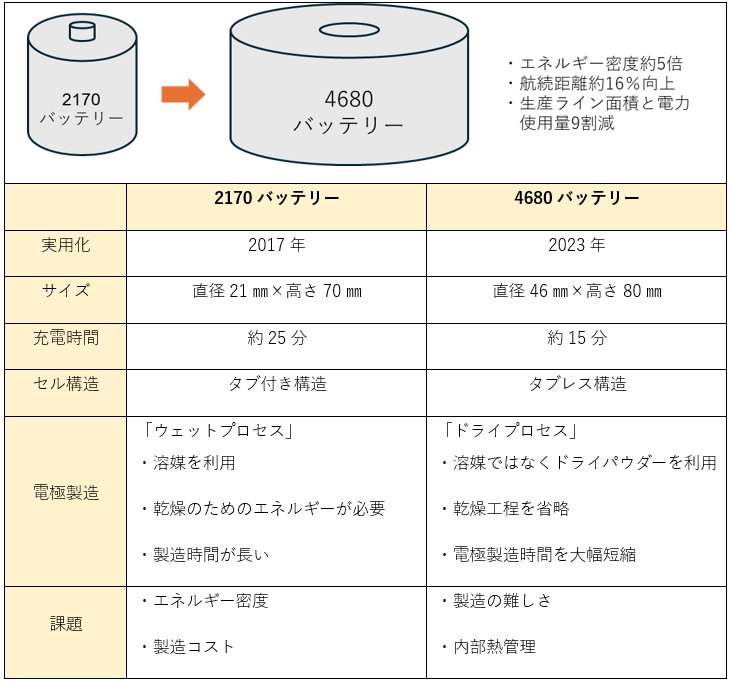

「4680バッテリー」

図6 2170バッテリーと4680バッテリーのイメージ図

出典:各種報道などを参考に筆者作成

①現在テスラがパナソニックとの共同開発を進めている4680バッテリーは、従来と比較してエネルギー密度、航続距離の大幅改善を可能とする。大型セルを使用することでバッテリーパック内のセル数を減らし、構造をシンプルにすることができ、製造コストや充電時間を大幅に削減している。これらの特徴は、これまで困難とされていた「タブレス構造」と「ドライ電極技術」の実現に基づいている

②「タブレス構造」とは、文字通りタブ(端子)が無くセルの上部全体が電極となり、エネルギー密度を高める構造である。製造工程の簡略化によりコスト削減が可能になるほか、電子の移動距離短縮や熱分散の効率化により、バッテリーの長寿命化を実現できる。従来のバッテリー設計とは異なるため製造ラインの設定や調整が複雑であるほか、電流の均一分布や熱管理の困難さから実用化も困難とされているため、他社では実現に至っていない

③「ドライ電極技術」は分厚い電極の製作を目的としており、全固体電池の実用化ができていない中で代替案として重要視されている技術である。バインダーの不均一分布や構造強度の不足などの課題が多く、これまで大規模な量産につながった例は少なかった。テスラは、2019年にドライ電極技術を会社ごと買収。その技術を量産品に適用するために試行錯誤と検証が行われ、2024年に量産体制を確立した

3.まとめ

(1)2023年の世界全体の新車販売台数は約65百万台であり、そのうちのEV・PHEVの販売台数割合は18.0%まで上っている。中国、ヨーロッパ、アメリカの3者が世界の新車EV販売台数の9割以上を占めており、EVメーカーについては、BYD (中国)とテスラ(アメリカ)といった設立から歴史の浅い2社が販売台数にて他を圧倒している

(2)中国では、補助金政策や新車登録規制、「ダブルクレジット規制」などの政策によりEV普及が急速に進み、補助金廃止後の現在も販売台数は増加している。ドイツでは2015年のVWの排ガス不正問題を契機にEV普及が進んだが、補助金廃止による購入負担額増加や充電インフラ普及の遅れにより、2023年以降は鈍化している。EU全体では、厳格な排ガス規制の下EV開発が進められてきたほか、低価格の中国製EVのシェア拡大が今後脅威になると捉え、それらに対する相殺関税措置の発動が発表されている

(3)アメリカでのEV普及は、テスラによる「スーパーチャージャー」や各種高性能EVの展開に加え、2021年以降のバイデン政権による政策の影響が大きい。また、州独自で脱炭素化推進の動きが強まっており、EV普及を加速させている。日本では、トヨタを中心としたHEV展開に伴いEV市場の成長は遅かったが、日産による「リーフ」「サクラ」の展開や政府による普及推進策により2021年以降はEV販売増加が加速している

(4)ガソリン車とEVを比較すると、新車価格は主にEVの方が高く設定されている一方で、新車価格から再販価格への下落幅については、バッテリーの劣化や補助金対象外を受け全体的にEVの方が大きい

(5)バッテリーは現在リチウムイオン電池が主流であり、欧米や韓国では高エネルギー密度を強みに持つNCA系や三元系が、中国では低コストや安全性、長寿命を強みに持つリン酸鉄系が量産されている。形状については、低コストで大量生産が可能な円筒型、角型の採用率が高い。今後の実用化が期待される全固体電池では、更なる大容量化・高出力化が可能となり、安全性も高まる。しかし、高コストならびに量産技術未確立のため、実用化には至っていない

(6)BYDはバッテリー技術に強みを持ち、EV構成部品の約9割を自社生産している。そのため、一定水準の航続距離を備えたEVを低価格で提供できる。ヨーロッパでのEV工場建設を進めており、販売台数の更なる増加が想定される。テスラは、自動運転技術やエネルギー関連等性能面に強みを持つ。同社も製品開発から生産・販売までを自社完結させており、高い利益率を誇る。トヨタは長年HEV技術を強みとしており、今後はHEV、PHEV、EV、FCVと幅広い選択肢を提供しながらEV販売を伸ばしていく方針

※『バンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』過去の関連記事は以下の通り

第280回「世界の電気自動車シフトの現状(その1)」(2024年11月29日付)

第264回「中国のEV市場を見て感じたこと―中国 見たまま聞いたまま(その3)」(2024年4月12日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-145/#more-14714

第269回「土砂降りのタイ経済と苦境にあえぐ在タイ日系企業」(2024年6月21日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-150/#more-14911

第278回「日本のマスコミが伝えない欧州のEV事情―ドイツ 見たまま聞いたまま」(2024年11月1日付)

コメントを残す