記者M

新聞社勤務。南米と東南アジアに駐在歴13年余。年間100冊を目標に「精選読書」を実行中。座右の銘は「壮志凌雲」。目下の趣味は食べ歩きウオーキング。

2年前の暮れ、大学時代の友人Aさんの「お別れ会」に出席した。

Aさんは同じクラスで、2人しかいなかった女子のうちの一人だった。いまなお携帯電話の電波が通じない不感地帯にある兵庫県の寒村で生まれ育った僕は入学当時、とにかく東京の生活に慣れるのが精いっぱいで、同じクラスの女子に声をかけるほどの気持ちの余裕はなかった。Aさんは遠い存在だった。ところが、偶然にもサークルも同じだったので教室の外で会ったり話したりする機会が増え、成績優秀だった彼女から試験前に出題されそうなところを教えてもらったり、ノートをコピーさせてもらったり、一方的に世話になった。

彼女は卒業後、出版社に就職。その後、高校時代の同級生との結婚を機に退職し、ご主人の転勤に伴って渡米した。その頃までは年賀状やクリスマスカードのやり取りをしていたが、僕の最初の海外転勤が決まった時分あたりから互いに連絡をしなくなった。

ところが20年ほどたった2011年の冬に、サークルの先輩から「Aさんが亡くなった」と連絡があった。乳がんが転移し、10年余の闘病生活の末のことだった。

ご主人によると、亡くなる数日前に彼女から病床で書き綴ったメモを手渡されたという。それには、葬儀は家族だけで済ませ、生前親しくしていただいた人たちは後日「お別れ会」に呼んでほしいと、その名前が書かれていた。

大学時代の「ゼミ」「サークル」、卒業後の「英語読書会」「スペイン語スクール」など53年間の自らの生涯を時間の経過に沿っていくつかに分け、その時代の友人たちの名前を細かく記していたという。いかにも几帳面な彼女らしい準備だなと苦笑いしたが、ご主人から、実は「お別れの会」の当日に会場で流す曲まで彼女は指定していたと聞いて、今度はいたたまれない気持ちになった。

「聡明で、前向きで、明るく、裏表がなく、一途で、そして自分よりも他人のことばかり心配してしまう、家族にとっては『良妻賢母』そのままの存在でした」。穏やかな表情でこう話すご主人の隣には、母親似のいかにも人なつっこそうな一人息子が立っていた。「君のお母さんは大学生の時、よくオーバーオールを着ていて、ボーイッシュな感じで、僕らの憧れだったんだよ」と声をかけたら、「そうだったんですか。まったく想像できませんね」と、静かにほほ笑んだ。

彼は、死期を悟った母親が病床で書いたという最後の直筆のメモを見せてくれた。「ちょこっと先に行きますが、みなさんはゆっくり来て下さい。たくさんのお話はその時にたっぷり伺います。学生時代の思い出は宝ものです。楽しかった。一人息子の心配のみ。彼の人生は彼のものでも、いろいろな方々がぜひ、ご指導、ごべんたつをお願いします。まだ若い若いので、なかなか耳に入れてくれないでしょうが、もう一人の息子と思い、ぜひ宜しくしごいて下さいね」

律儀な彼女は、これを書き分けた3枚のメモ用紙の左上に①、②、③と丸で囲った数字を書き込んでいた。僕はそのコピーと、元気だった頃の彼女の写真をもらって帰った。時々思い出したようにファイルから引っ張りだして読む。そのたび、残されたご主人とご子息のことを思う。男だけの所帯で、ちゃんと朝ご飯食べているかな、などと。

◆永遠の別れ その思いを三十一文字に込める

◆永遠の別れ その思いを三十一文字に込める

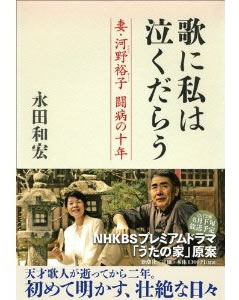

永田和宏の『歌に私は泣くだらう 妻・河野裕子 闘病の十年』(新潮社、2012年)は、歌人・細胞生物学者の永田が、妻で歌人の河野裕子と家族の闘病生活を綴った手記である。

河野は2000年秋に乳がんの診断を受け、闘病生活の末に2010年8月に64歳で亡くなった。大学在学中に若手歌人の登竜門として知られる角川短歌賞を受賞して歌壇にデビュー。自分自身を三十一文字(みそひともじ)に投影し、斬新な言葉でみずみずしく詠んだ短歌で注目を集め、「戦後を代表する歌人の1人」といわれた。

日常や人生の明滅をこの歌人の夫婦は、凡人ではとても思いつかないが聞いてなるほどと腑に落ちる新鮮な言葉で、恋慕や親愛の情を述べ合うまさしく相聞歌のように詠んできた。河野と家族の10年に及ぶ、まさに壮絶な闘病生活。さまざまな場面が三十一文字に凝縮されていて、短歌をまったくたしなまない者でも、歌に詠まれた情景がふと頭に浮かんでくるのは、短歌のもつ豊かな表現の力からなのか。

永田はあとがきで、河野の死の前日の、最後の歌を記している。永田が口述筆記したものだ。「手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が」。そして、「近代以降、死に臨んで、この一連のような密度の高い歌を残した歌人はほとんどいないと言っていいかも知れない」と、歌人としての河野を冷静に評価する。その上で、「それは彼女の意志の強さにもよるが、その前に苦しむだけ苦しみ、家族みんなを巻き込む形で自らの死という理不尽に抗い尽くした果てに、ある程度の納得、断念と引き換えに得た悟りに近い思いだったのかもしれないと思うのである」と、長年連れ添った夫の優しい目線で分析する。

タイトルになった「歌に私は泣くだらう」は、永田が、河野の死期が近いことを自らに納得させるように詠んだ「歌は遺り歌に私は泣くだろういつかは来る日のいつかは恐る」から採った。

「いつか」とは、「永訣(えいけつ)」のその瞬間である。万感迫る思いの丈を三十一文字にすべて託せる、その底知れぬ才能が恨めしい。本書は今年、第29回講談社エッセイ賞に選ばれた。

◆優しくなろう、優しくなりたいと思えるように

妻との永遠の別れを自らの体験をもとに書いたものにはほかに、江藤淳の『妻と私』(文芸春秋、1999年)、垣添忠生の『妻を看取る日 国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録』(新潮社 2009年)、城山三郎の『そうか、もう君はいないのか』(新潮文庫、2010年)、桃井和馬の『妻と最期の十日間』(集英社新書、2010年)などがある。いずれも、心の中に大きくぽっかりと開いてしまった空洞の痛みは筆舌し難く、鬼気迫るものがある。

このうち、江藤は妻の亡きあと自らを「形骸」と表現し、自宅の風呂場で手首をカミソリで切り、自殺してしまう。垣添は、がんの専門医でありながら最愛の妻をがんから救えなかった無力感から、酒におぼれ、うつ状態に陥り、自死まで考えるようになる。

ともに日本で著名な、文芸評論家とがん医療の権威。この2人にして、妻に先立たれるということが、生涯においてほかのどんな悔恨や苦渋よりも重く、深く、鋭く心身をえぐり、まさに虚無に等しい喪失感にさいなまれる。いや、この際、2人の肩書なんてどうでもいいことだろう。

いつか来る、妻あるいは夫との永訣。結婚せずとも、いつか来る、最愛の人との永訣。その時、残された自分はいったいどうなってしまうのだろうかと心の片隅で思いながら、これらの本を静かに読んでみる。読んだからといっておそらくは、「その時」の心の準備なんかにはならないだろう。しょせんは、他人事のように思うかも知れぬ。でも、それでいいのだ。妻や夫、あるいは最愛の人がいま生きているうちに、少しでもいいから優しくなろう、優しくなりたいと思えれば、それで十分だと思う。

[…] https://www.newsyataimura.com/kisham/#more-456 […]