古川弘介(ふるかわ・こうすけ)

海外勤務が長く、日本を外から眺めることが多かった。帰国後、日本の社会をより深く知りたいと思い読書会を続けている。最近常勤の仕事から離れ、オープン・カレッジに通い始めた。

◆本稿の狙い

前稿では日本のメンバーシップ型雇用システムの問題点について考えた。長期雇用を特徴とするメンバーシップ型雇用システムは、グローバル化や技術革新が求める労働市場の流動化に抵抗する。それゆえ日本経済の長期低迷の原因の一つとされ、雇用システムの転換が必要だという声が上がっている。

その代わりとなるのが、ジョブ型雇用システムである。しかし、ジョブ型の名付け親である濱口桂一郎(労働政策研究・研修機構労働政策研究所長)は『ジョブ型雇用社会とは何か』(以下「本書」)の中で「間違いだらけのジョブ型論」を嘆いている。誤解に基づく議論が目につくというのである。日本のメンバーシップ型雇用は戦後定着したものであるが、すでに半世紀以上経過し大部分の日本人にとって体験に基づく「常識」になっているので、それを基準にジョブ型を解釈しようとして誤解が生じるのだと思われる。

ジョブ型が近年注目を集めるようになったのは、メンバーシップ型の問題点を解決してくれるという期待からである。しかしジョブ型そのものにも固有の問題は存在する。それを理解して議論を進めないと、労働市場の改革議論は迷走するだろう。また、雇用システムは社会の諸制度・慣行と密接に結びついている。複雑に絡み合っていると言った方がいいかもしれない。濱口としては、それらを腑(ふ)分けしていく作業が必要であり、それが本書の役割だと言いたいのだと思う。

本稿では、本書に基づいてジョブ型雇用の基本を整理し、それを基盤に形成されるジョブ型社会の特徴をとらえたい。また、ジョブ型への転換論について検討したい。

◆ジョブ型雇用の基本

- 基本原理――ジョブのあるところに雇用がある

ジョブ型雇用は、ジョブ(職務)を特定して雇用する。雇用契約には、労働者が遂行すべきジョブが明確に規定されている。企業はそのジョブに必要な人員を採用する。ジョブが減少すれば雇用契約は解除される。また、ジョブに値札がついているので「同一労働同一賃金」が基本だ。

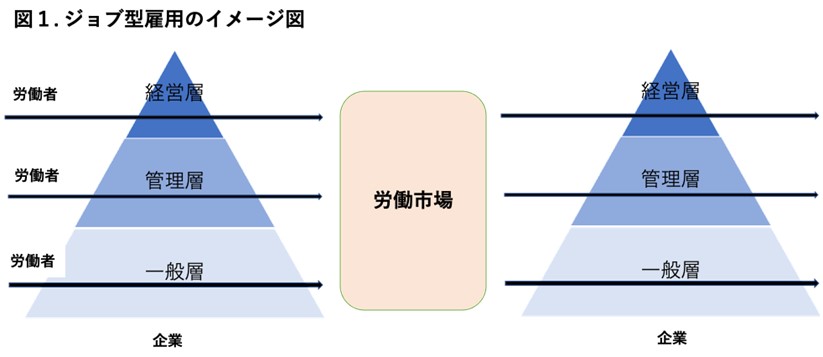

採用は日本のような新卒一括採用ではなく、欠員を募集する通年採用が基本である。企業組織をピラミッドだとすると、日本ではみんなが一番下の入り口から一緒に入って同じ階段をのぼっていく。一方、ジョブ型では、特定のジョブに応募するので、ジョブが求める学歴や資格、経験によって入り口は違ってくる。ピラミッド構造は階層に分かれており、それぞれの階層の入り口から入るのである。その後は同一ジョブの中で昇進(年功ではなく社内募集に応募)はあっても、基本的に同じジョブの中で働き続ける。日本のような定期人事異動はない。ジョブを変えるには、社内外の空きポストに応募する。そうした特徴をイメージしたものを下図1に表してみた。

- ジョブ型雇用の特徴①:労働者の流動性が高い

上図に見るように、同じジョブで企業を移ること(転社)は普通だ。転社の理由は、給与が高い企業に移る、あるいは上位ポストの募集がある企業に移るなどである。「労働者の流動性が高い」社会だといえる。好況時は人の移動が多くなり給与が上がりやすくなる。

これに対して日本では、正規雇用労働者は長く勤めるほどメリットが大きい。年功序列での昇給・昇進、企業年金、税務上有利な退職金制度などが理由である。したがって不満があってもなかなか企業を辞めないので「労働者の流動性が低い」社会といえる。日本のように経済が低迷してくると、企業は流動性が低い正規雇用を極力抑え、流動性が高い非正規雇用を増やすことで労働需給を調整し労働コストを抑制する。それが合理的な行動だからだ。正規雇用は「雇用」保証の代わりに給与アップの抑制を、非正規雇用は正規雇用よりも低い給与を、それぞれ受け入れざるを得ない。労働者の給与は上がりにくい構造なのである。

また、ジョブ型はメンバーシップ型と比べて失業率が高くなりやすい。欧州は解雇規制が存在するし労働組合の交渉力も強いので、ジョブ型は解雇が容易というのは誤解である。ただし、ジョブ型の「ジョブのあるところに雇用がある」という基本原理によって、必要なジョブがなくなれば雇用もなくなり、不況時には失業率が上がりやすい。なお、同じジョブであれば経験者がスキル上有利であり、若者の失業率が高くなる傾向がある。

これに対して日本のメンバーシップ型では、ジョブが減っても企業が正規雇用労働者の雇用を維持するので、失業率は低めであり安定している。

- ジョブ型雇用の特徴②:成果主義は上位層だけ

ジョブ型の賃金制度は、ジョブに基づいている。ジョブに値札がついているのである。また、人の評価はジョブに嵌(は)め込む際に事前に行うので、あとはそのジョブをきちんと遂行できているかどうかだけを確認する。したがって一般層の労働者は、日本のような「(潜在)能力」や「努力」を問われる人事査定はなく、ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)に書かれたことを行えば良いのである。一方、経営層や管理層のジョブは、上に行くほどジョブ・ディスクリプションが「広範かつ曖昧(あいまい)で、成果を事細かに評価される」ことになる。したがって上位層は成果主義といえる。

このようにジョブ型は成果主義というのは誤解である。少なくとも正確ではない。下位層に緩く、上位層、特に経営層に厳しい制度だといえる。しかしその分、経営層は日本と比べて大きな報酬を得ている。なお、上位層の報酬が巨額になる傾向に対し道徳的正当性を持つのかという問題提起が、米国のマイケル・サンデル(ハーバード大学教授)などによってなされている(*注1)。ジョブ型雇用を考える場合に重要な視点である。

◆ジョブ型社会とは何か

- 政府の役割・労働組合の影響力

ジョブ型は、不況時には必要なジョブが減少するため失業率が上昇しやすい。市場原理が働きやすいといえる。そのため、病気や失業によって労働市場から退出する労働者に対して、社会的なセーフティネット(年金、健康保険、失業保険、生活保護など)を張り巡らせることで労働者を保護する仕組みが作られている。雇用を政府が支える社会であり、それを前提に欧州のジョブ型雇用は成立しているのである。

また、資本主義の弊害を政府が修正するという社会民主主義の伝統がある欧州諸国では、社会民主主義政党の力が強い。代表格のドイツを例に取ると、社会民主党(S P D:中道左派)は、保守系のキリスト教民主同盟(C D U)と並ぶ二大勢力であり、現在シュルツ首相を擁して政権の座にある(緑の党、自由民主党との連立政権)。社会民主党の支持母体は、産別組合の全国中央組織であるドイツ労働総同盟(D G B)であり、労働組合の政治的影響力は日本と比べて大きい。つまり労働者の立場が強く意見が通りやすい社会だということである。

ジョブ型を導入するにあたって、欧州と「違う」部分を全て欧州基準に合わせることはできないが、少なくとも日本との「違い」を埋める仕組みを考えないといけないと思う。

- 社会構造の違い①:ジョブ型の「開かれた」システム

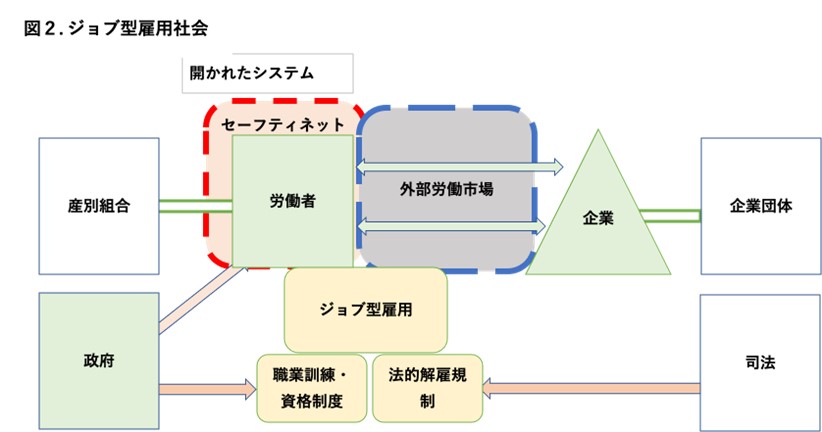

ジョブ型導入に当たっては、雇用システムによって社会構造に大きな違いがあることを知っておく必要がある。そう考えて、ジョブ型雇用では、経済主体である労働者と企業、政府はどのような関係にあるのかを下図2に表してみた。

まずジョブがあり、そのジョブに当てはめる労働者を必要とする企業と、そのジョブに応募する労働者が労働市場で出合う。労働者は企業の取引相手として雇用契約を結び、そこには当該ジョブが明記される。労働者は労働条件の改善のために労働組合(産別組合)を作って団結して企業団体と賃金交渉を行う。法律によって労働者は不当な解雇から保護されている。政府は、社会保障制度によって労働者を失業や疾病から保護するセーフティネットを設ける。また、ジョブの基本をなす資格制度や職業訓練制度を整備する。

このようにジョブ型雇用は、個人(労働者)、企業、政府などの経済主体が、独立して機能している「開かれた」システムである。

その一方で、ジョブ型雇用システムには構造的な問題がある。それは格差がつきやすいことである。ジョブ型では、学歴、資格によって違う入り口から企業に入ってそこから上にのぼっていくのであるが、入り口とそこから伸びる階段の長さが違うので、格差がつきやすい構造だといえる。米国ではこれを「能力主義」と呼んでいるが、欧州では「階級社会」といった方が実態に近いかもしれない。ジョブ型は産業革命以来の古いシステム(濱口)であり、長い歴史を持つ欧州の階級的な社会構造の中で形成されてきたと理解すべきであろう。

- 社会構造の違い②:メンバーシップ型の「閉じた」システム

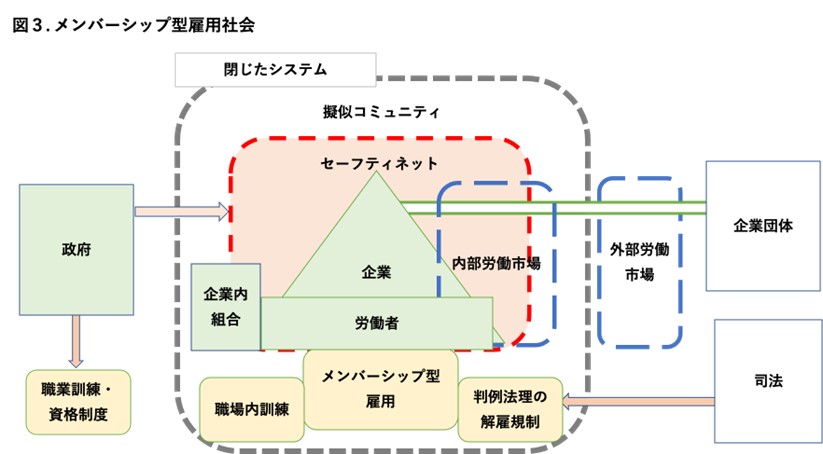

ジョブ型と対比するために、メンバーシップ型の基本構造についても下図3に表してみた。そこでは、ジョブ型のように労働者は企業と取引関係にあるのではない。労働者は、企業という擬似コミュニティーの一員になるのである。雇用契約上ジョブは無限定であり、企業が決める。労働組合(企業別)も企業別であり、濱口が日本の労使対決を「家庭内争議」と呼ぶようにコミュニティーの構成メンバーの一員なのである。

そして企業の内部に社内労働市場が擬似的に存在し、各部署は必要な労働者を人事部を介して社内から調達する。また、企業は素人を新人として採用し、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング=働きながらの訓練)によって一人前に育てる。したがって、外部の資格制度や公的な職業訓練の役割は限定されている。

こうした構造は、労働者と企業が独立した経済主体ではなく、一体となってコミュニティーを形成しているため、ジョブ型の開かれたシステムと比べると企業統治メカニズムが機能しにくいという問題がある。その結果、法令という「外」のルールに対して企業というコミュニティーの「内」のルールが優先されて法令遵守(じゅんしゅ)違反が起きやすい。日本の企業の不祥事はこうした場合に発生することが多い。チェック機能が弱いので企業内部で隠蔽(いんぺい)され長期化することが珍しくない。

また、欧州のジョブ型社会は階級社会的傾向が強いのに対し、日本のメンバーシップ型社会は平等主義的で、格差がつきにくい社会構造と言える。ここから議論を発展させると、日本型雇用システムが、平等主義的な「戦後民主主義」イデオロギーの基盤となったという仮説が成り立つ。日本でジョブ型導入への反発があるのはこうした背景があるからだと考えており、次稿以降の検討課題としたい。

◆まとめと論点

本稿では、ジョブ型社会について欧州を念頭に置いている。その理由は社会の安定を重視する福祉国家という共通点があるからだ。もう一つの理由は、20世紀型の製造業を基盤にした産業構造からの脱却を図りながらいまだ道半ばという点において、日本と相似性が見られるからである。米国のように解雇規制のないジョブ型社会は、多くの失業を生み出しながらもドラスティックに変わっていけるし、実際米国は「変化」に成功してきた。しかし日本も欧州もそうした手法に対して社会は寛容ではない。しかも欧州の現在の苦悩はジョブ型にも問題があることを示しているのであり、ジョブ型転換論はそこから教訓を引き出しながら議論を前に進めなければいけないと思う。

ジョブ型転換論は、さまざまな立場から発信されているが、主張の根拠を大きく二つに分けてみた。「成長力アップ」(論点1)と「リベラルな労働市場の実現」(論点2)である。以下、その論拠と課題を考えてみたい。

- 論点1:成長力アップ(賃上げと生産性向上の好循環)

経済成長に関しては、経済成長そのものを問い直すべきだという脱成長論があるが、ここでは現在の日本の諸問題(格差と貧困、社会保障制度の持続性など)を解決するには経済成長が必要であるという立場をとる。

ジョブ型雇用が成長力アップにつながるというのは、次のような論理に基づく――労働市場の流動化を図ることで企業の生産性を上げる。さらに新しい産業への人の移動を促し、企業の新陳代謝を進める。それによって労働者の給料が上がり、新しい雇用も生まれる。こうして賃上げと生産性の向上の好循環を作り出すことで需要と生産のバランスの取れた成長が生まれる――。

この論が主張するように、ジョブ型社会は労働市場の流動性が高く、既存企業の事業転換やベンチャーの起業にはスキル人材が集めやすいので、有利な環境を提供してくれるといえる。一方、労働者にとっても、ジョブ型では成長性が高い・あるいは給料が良い企業があれば、転社が現在より簡単になるので、自分の可能性が広がるし給料も上がりやすいというメリットがある。

ただし前提条件として、欧州のような政府による労働者支援・保護の仕組み作りが必要だ。そうでないと、労働市場の流動化だけが進み、労働者は市場原理に直接さらされてしまう。労働市場の流動化と労働者保護の仕組みはパッケージだということである。

- 論点2:リベラルな労働市場の実現

ここでいうリベラルとは、人権、法の支配、民主主義といったリベラルな価値観を指す。このリベラルな価値観から導かれる男女の平等、正規・非正規の格差の撤廃といった主張は、ジョブ型の「同一労働同一賃金」原則によって論理的に(実務上の課題はあるだろうが)解決する。本書が指摘するように、メンバーシップ型の「職能給(能力に応じた給与)」という矛盾をそのままにして「同一労働同一賃金」を実現することは不可能だろう。

また正社員にとっても、長時間労働や過労死、会社都合の転勤、OJTがもつハラスメントのリスク、といった問題を、雇用システムの改革を起点に解消していけるのではないかという期待も大きい。

したがって論理的に考えれば、リベラル派はジョブ型への転換を支持するはずである。しかし、必ずしもそうではないようだ。いや、むしろジョブ型導入によって解雇がしやすくなると考えて反対の立場に立っているように見える。本書が指摘するように、欧州のジョブ型では解雇規制があり、解雇には正当な理由が求められる(正当な理由とはジョブがなくなること=ジョブがある限り解雇理由がない)。そして救済制度として金銭解決制度(金銭補償基準の法定)があるので、労働者は日本と比べて法律によって保護されている度合いが高いといえる。日本も金銭補償の法制化を急ぐべきだという本書の主張は納得性が高い。

- 今回は大企業でも不可能かもしれない

ジョブ型転換論を検討する上で念頭に入れておくべきことが一つある。それは、ジョブ型だからこうなるという直線的な思考に陥らないようにすべきだということである。その理由を説明したい。

典型的なジョブ型社会である米国において、経済が安定的に成長していた時代、たとえば1950年代から1960年代は雇用も安定していた。例えば大企業の工場労働者は同じ会社で長く働き、長期雇用が普通であった。給与水準も良く、家族(専業主婦と子供たち)と自宅が持てた。労働者は大企業の一員であることを誇りにしていたのである。安定成長していた経済が変調をきたし始めたのは1970年代ごろであり、1980年代には製造業の行き詰まりが明らかになった。職場(良い雇用)そのものが失われ、(不安定で給与の低い)サービス業に労働者が流れていった。その後、変化はさらに加速化して米国の産業構造は変わってしまった。ジョブ型だからみんな簡単に転社や転職を繰り返したのではない。米国の社会が変わり、それを強いたのである。米国を変えた最大の要因は、グローバル化と技術革新という経済の大変動であって、ジョブ型雇用ではない。

ここから三つの示唆が得られる。

①グローバル化と技術革新の潮流は、全世界を飲み込み勝者と敗者を生み出し、誰も傍観者ではいられない

②米国はその潮流を主導し勝者となったが、社会の安定を失った

③日本の低迷と安定は、“意志”ではなく“不作為”の結果だとしたら、今後もそれを続けることは許されないと覚悟すべきである

三つの示唆から得られる教訓は、「今回は“意志”が必要だ」ということではないだろうか。“意志”とは政府の方針だけではなく、国民的な合意形成を指す。雇用システムはその一つの試金石だ。たとえ今回も不作為に逃げても、今後雇用システムは大きな修正を余儀なくされると思われる。

日本の現在のデフォルトマン(社会設計の基準となる人)は「男性、大卒、大企業の正社員」であり、日本の雇用システムの恩恵を依然享受している支配層である。彼らは、日本型雇用はジョブ無限定での採用であり、たとえ将来自分のジョブがなくなっても、会社が他のジョブを提供してくれるので雇用は安泰だと本当に信じているのだろうか。今まではその通りであったとしても、今回は大企業でも不可能かもしれない。そう考える企業経営者は少なくないはずである。実際にジョブ型雇用へ転換した大企業が現れていることがそれを示している。次稿では、こうした日本の大企業での雇用システム変革の試みとその可能性について考えてみたい。

<参考書籍>

『ジョブ型雇用社会とは何か―正社員体制の矛盾と転機』(濱口桂一郎、岩波新書、2021年9月初版)

(*注1)拙稿第58回「リベラル能力主義」を考える(その1)(2022年3月21日)参照

コメントを残す