小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住27年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

3.エコー(超音波診断装置)

3-1 エコーの概要

・エコーは、プローブ(探触子)と呼ばれる装置を人体に直接当てて超音波を送信し、体内から反射した超音波情報を受信、解析し画像化する医療機器である

・超音波の送受信を連続で行うことで、リアルタイムでの動きを観察することができる

・またMRI、CTと連携し、より正確な診断をサポートするためにも使用される

・体外式エコーは、圧電素子方式とCMUT方式の2つが商用化されている

3-2 エコーの歴史

・1880年の圧電効果の発見以降、基礎研究が始まり、第2次世界大戦で研究が進んだ

・1958年に胎児の画像、1960年代にリアルタイムでの動的な画像表示が可能となった

・1970年代には、腹部、心臓、乳腺、血管など、様々な領域で診断が可能となった。特に心エコー(心臓超音波検査)は、心臓の構造や機能を非侵襲的に評価するための重要な手段として広く使われるようになった

・現在では、産科、内科、外科、循環器科などの分野で欠かせない診断ツールである

3-3 エコーの基本的な仕組み

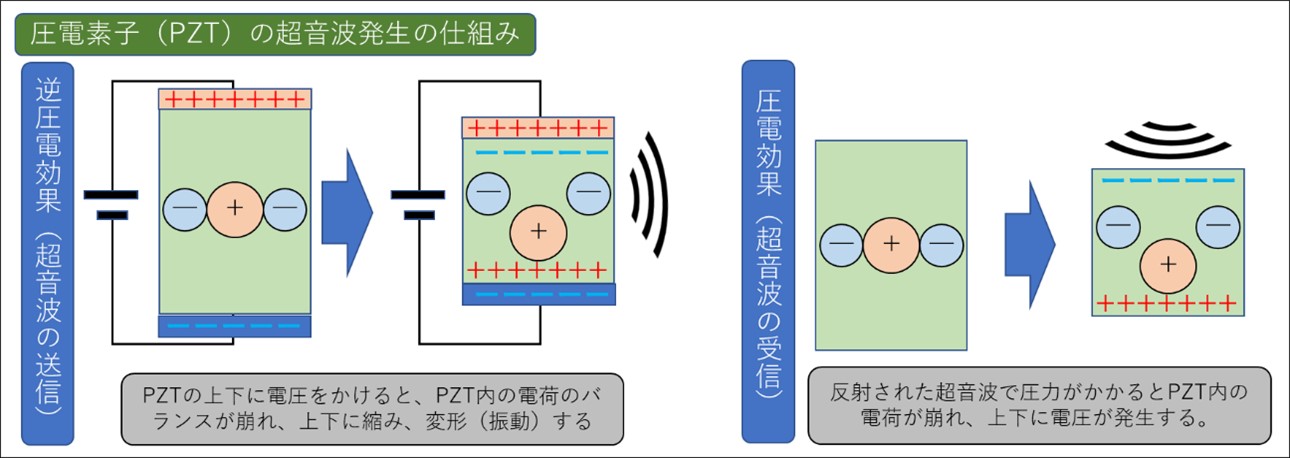

図5:圧電素子を使用した超音波発生の仕組み

(出典):各種webサイトより筆者作成

・プローブに「PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)」と呼ばれるセラミックの結晶を使用する

・PZTは原子構造が非対称なため、物理的な圧力をかけると結晶内の電荷のバランスが崩れ上下に電圧が発生する(圧電効果)。逆に、PZTに電圧をかけると電荷のバランスが崩れ結晶が変形する。この逆圧電効果を利用して、プラスとマイナスの電圧が周期的に変化する交流電流を流すと、PZTは高速で変形(振動)し、PZTに接する周囲の分子(空気、水、金属など)が交互に圧縮・希薄され、超音波が形成される(超音波の送信)

・形成された超音波はプローブから送信され、体内を進む中で異なる組織(脂肪、筋肉、臓器など)の境界に到達すると一部が反射し、残りは透過する

・反射した速度や強さが異なる超音波は、その周波数(振動数)でPZTを振動させ、同じ周波数の交流電流が発生する(超音波の受信)。この電気信号を制御部で解析している

・高周波は解像度が高いが体内深部には届きにくく、低周波は解像度が低いが深部まで届くため、部位に応じてプローブを使い分ける必要がある

・一般的なプローブには数ミリに細分化したPZTを128~256個配置することで解像度を高めている

・PZTは従来から使用されている技術であるが、送信方向以外の超音波を制御するため、背面に振動を抑える素材や送信方向に音響整合層(クッション材)を使用する必要があり、小型化が難しいという特性がある

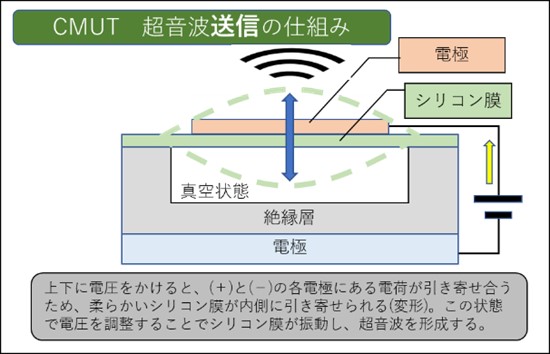

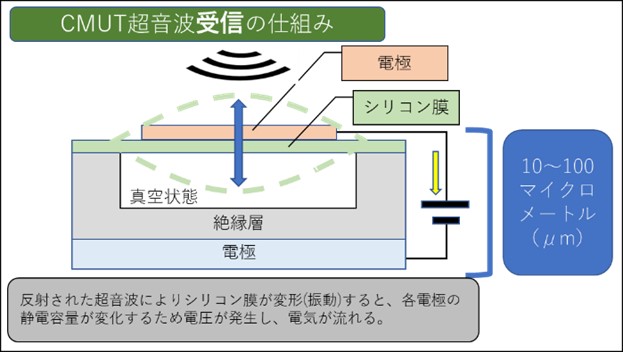

図6-1:CMUTを使用した超音波送信

図6-2:CMUTを使用した超音波受信

(出典):各種webサイトより筆者作成

・CMUT(容量性マイクロマシン超音波トランスデューサー)は、2009年に商用化された比較的新しい技術である

・CMUTは、上下2つの電極とその間のシリコン膜、真空層で構成され、シリコン膜の一方に電極が接続されている。図6-1のように、電極に電気を流すと、各電極にあるプラスの電荷とマイナスの電荷が引き寄せ合い、シリコン膜が内側に変形する。この状態で電圧を変化させることでシリコン膜を振動させ、超音波を発生させる(超音波の送信)図6-2のように、反射した超音波がシリコン膜にぶつかると、電極間に電気が発生しこの電気信号を解析することで画像化している(超音波の受信)

・CMUTのサイズはPZTの100分の1程度と小さく、複数のCMUT素子を集積することで高解像度の画像を得ることができ、背面材等も不要なため小型化が可能である

・また、CMUTは送信する超音波の周波数や強度を高精度に調整できるため、診断部位に応じた波長の超音波を自在に選択できるため、1つのプローブで複数の役割を果せる

3-4 エコーの最新技術、CMUT-based IVUS(血管内超音波検査)

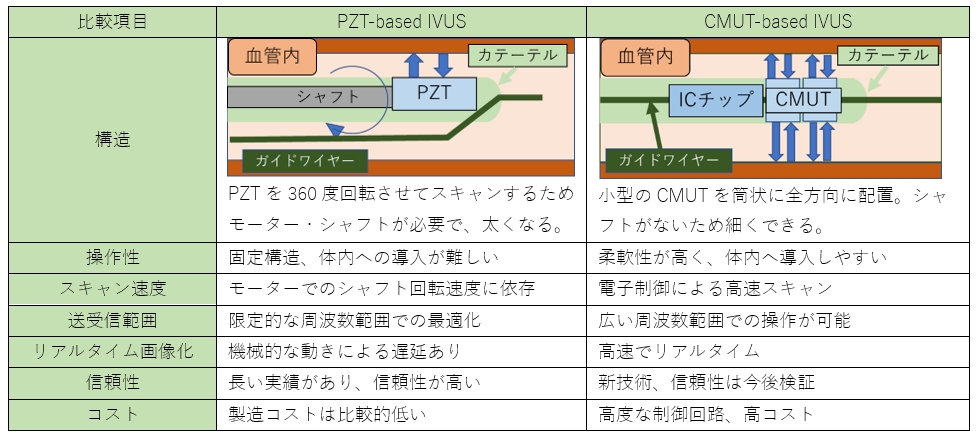

図7: PZTとCMUTのIVUS(血管内超音波検査)の比較

(出典): 各種webサイトより筆者作成

・IVUSは、血管内に細いカテーテル型の超音波プローブを挿入し、血管内部を詳細に観察する技術である。超音波プローブが血管内にあるため、血管内の構造や狭窄の程度などを高い解像度で把握でき、動脈硬化の診断や治療方針の決定に使用されている

・PZT-based IVUSは従来からの方式。1つのPZTをモーターで回転させながら診断を行うためシャフトが必要で、その分太くなり、診断時間も長くなる

・CMUT-based IVUSは、複数のCMUTをカテーテルに筒状(全方向)に配列し、超音波の送信方向を電子的に制御できるため、シャフトが不要で、小型化や迅速なスキャンが可能となることから、商用化が期待されている技術である

3-5 商用化

・現在、CMUT-based IVUSは商用化されておらず、世界では臨床試験の段階である

・商用化までの技術的な課題として、精密性、耐久性が挙げられる

・製造においては、全体で均一な性能を発揮するためにCMUTを精密に配置する必要がある。またCMUTは薄いシリコン膜でできているために、血管内への挿入時や移動時にCMUTが損傷する可能性があるため、耐久性を確保しなければならない

・また、その他の課題として、CMUTの製造と性能を保証するために、厳格な品質管理を行うため、製造コストが高くなることも要因として挙げられる

3-6 エコーの市場と製品比較

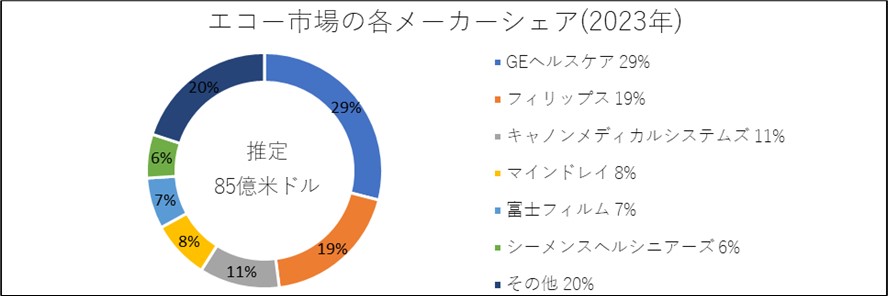

図8:エコーの市場、メーカーシェア、上位5社の製品比較

(注)最新技術に関連している部分は赤色にて表示 (出典): 各種webサイトより筆者作成

・前述したとおり、エコーは現代の診断医療において必要不可欠な医療機器であるため、市場規模においても、市場全体4089億ドルに対し85億ドルのシェアを獲得しており、強い存在感を示す機器である

・メーカーシェアは、GEヘルスケア、フィリップスが市場の約半数を占めており、またCMUTプローブやCMUT-based IVUSの研究でも業界をリードしている

・CMUTプローブは、日本企業の富士フイルムが世界で初めて商用化したものの、CMUT-based IVUSにおいては、上記企業のうち、フィリップスのみが開発中であり、日本企業であるキヤノンメディカルシステムズや、富士フイルムは研究開発を行っていない

- MRI

4-1 MRIの概要

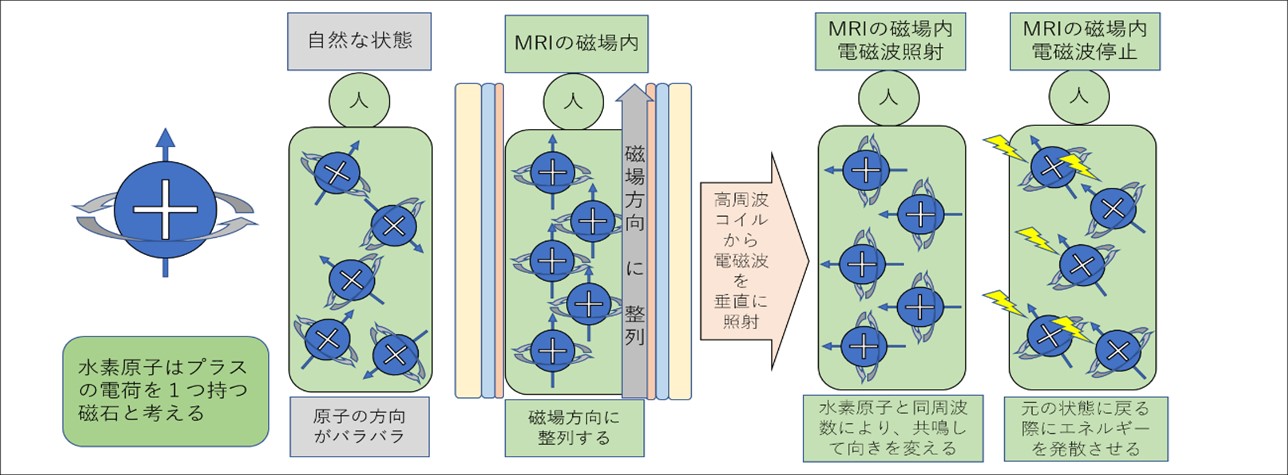

・MRI (Magnetic Resonance Imaging)は日本語では「磁気共鳴画像法」と呼ばれ、強い電磁石の中に人体を入れ、体内の水素原子を動かし、その動きを画像化する医療機器である

・MRIは主に、体の軟性組織(脳や心臓などの内部の異常)を調べる目的で使用される

・MRIは、放射線被ばくや物理的な接触なく軟性組織の画像を得られる

4-2 MRIの歴史

・1946年、核磁気共鳴(特定の物質が強い磁場の中で高周波を吸収しその後に放出する現象)が発見された。その後、コンピューターの進化とともに、1977年にMRIが誕生した

・1980年よりMRIの臨床応用が開始され、以降小型化(当初のMRIは非常に大型)やスキャン速度向上の研究が進み、MRI装置の商業展開が加速した

・1990年代には1.5テスラのMRIが普及し、画像の解像度が向上。筋骨格系や腹部、心臓の診断において有用性が拡大した。(*テスラ(T)とは装置内の磁場の強さを表す単位)

・2000年代に3テスラのMRIが普及し始め、2017年に7テスラの MRIが商業用として承認された。7テスラのMRIは、現在商用化されている最新のMRIである

4-3 MRIの仕組み

4-3-1 MRIの構造と人体の水素原子が動く仕組み

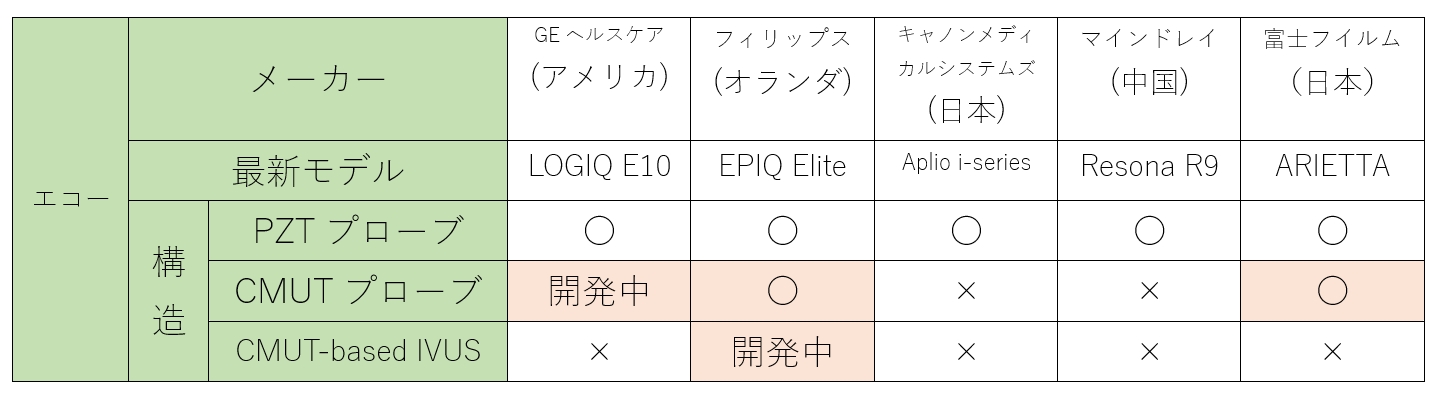

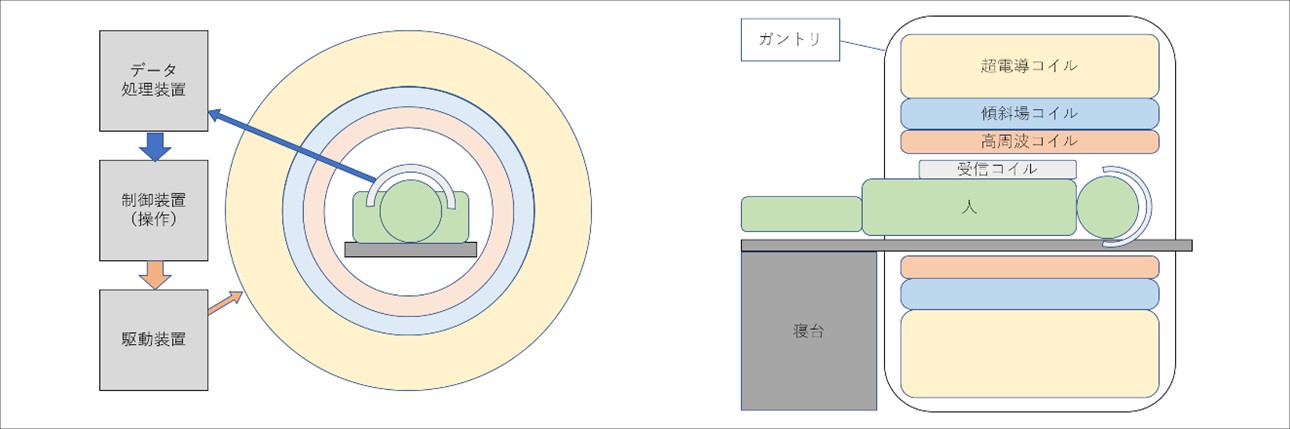

図9:MRIの構造と人体の水素原子が動く仕組み

(出典)各種webサイトより筆者作成

・人体は水素、酸素、炭素原子で構成され、約6割が水素原子でできている。水素原子は陽子1つを持つため、ひとつの小さな磁石と考えることができる

・超電導コイル内に人体を置き、体内の水素原子を磁場に整列させ、傾斜磁場コイルを使って体内に領域をつくる。整列状態の水素原子に垂直方向から高周波を当てると、磁場に対して向きを変え(共鳴)、また止めると信号を出しながらもとに戻る(緩和)。この信号を受信コイルで検出して人体を観察する。これがMRIの仕組みであり、共鳴と緩和を複数回行う必要があるため、MRIの検査時間は長くなる

・体内の腫瘍(しゅよう)や炎症部位は、通常の組織より水分を多く含む(水素原子の数が多い)。これらの部位は緩和時に通常の組織より多くの信号を発するため、MRIではその部分が正常な組織より鮮明に映し出される。これにより医師は病変を発見しやすくなる

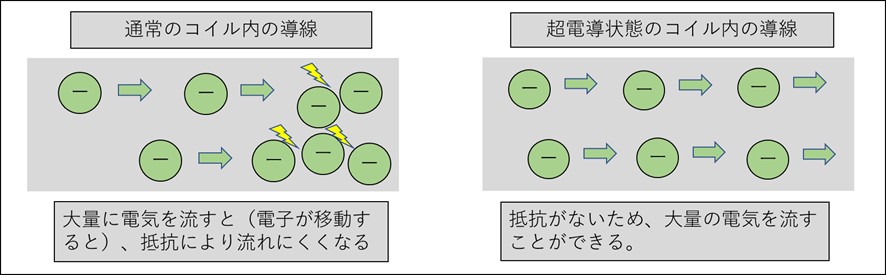

4-3-2 超電導技術を利用した強力な電磁石

図10:超電導の仕組み

(出典)各種webサイトより筆者作成

・強力な電磁石を作るためにはコイルに大量の電気を流す必要がある。常温では抵抗があるため実現できないが、コイルを絶対零度に近い温度まで冷却すると、電気抵抗がゼロになり(超電導現象)、大量の電気を流すことが可能となる

・冷却には高額な液体ヘリウムが使われるため、ランニングコストは高くなる

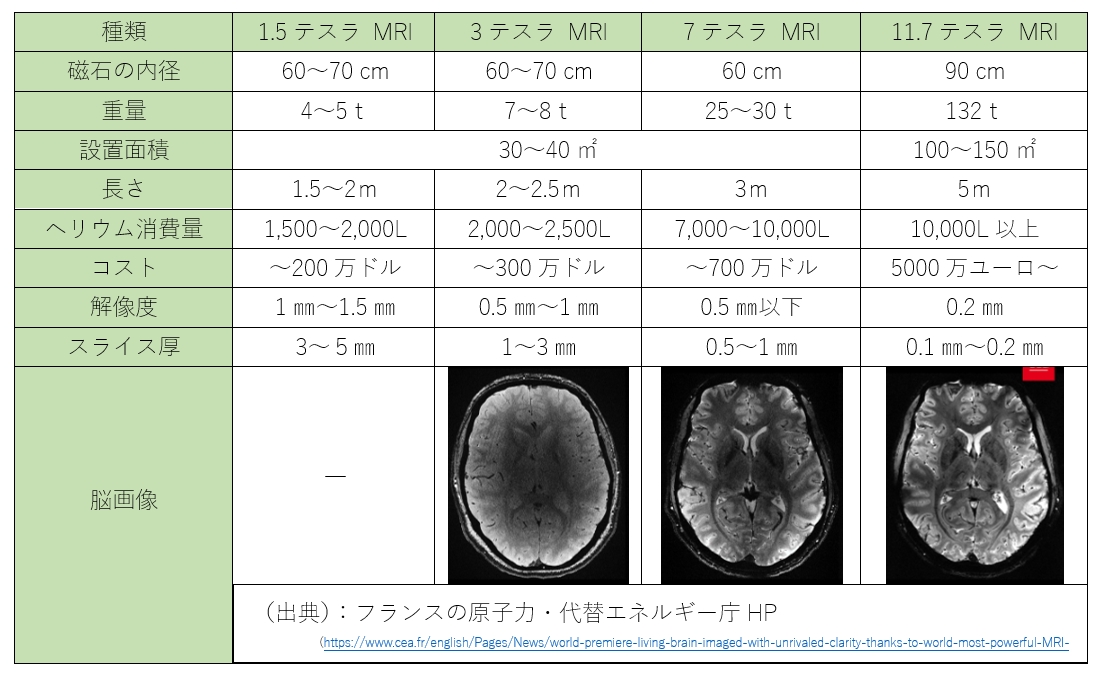

4-4 MRIの最新技術 11.7テスラの超高磁場MRI

図11:MRIの機種比較と脳画像の解像度比較

(出典):各種webサイトより筆者作成

・MRI装置は1.5テスラと3テスラが主流であるが、診断能力向上のために11.7テスラの超高磁場MRIの研究が進められている

・テスラとは、MRIにおける装置内の磁場の強さを表す単位。コイルを大型にすることで磁場(テスラ)を強めることができる。水素原子はひとつの磁石と捉えることができるため、磁場が強いほど水素原子の反応も強くなり、その分受信できる信号も強くなる。つまり、MRIのテスラ数が高いほど画像の質が良くなる

・世界最高磁場の全身MRI「Iseult」はフランスに設置され、2024年4月に初めて生きた人間の脳の画像取得に成功している。Iseultはわずか4分でスキャンが完了する。従来のMRI装置で11.7テスラ相当の同画質を得るためには約2時間を要するが、患者が検査中に全く動かないのは不可能であるため、従来は鮮明な画像が取得できなかった

・Iseultは、直接的なニューロン観察は困難であるものの、高解像度画像を通じて脳の微細構造が視覚化され、間接的な脳活動を観察できるため、アルツハイマー病などの早期診断に役立つ可能性がある

・Iseultプロジェクトは、電磁石製造をGEヘルスケア、画像解析や周辺機器をシーメンスヘルシニアーズが担っており、その他大学など、200人以上が関わっている大きなプロジェクトであるが、日本の企業や政府、大学などはこのプロジェクトに名を連ねていない

4-5 商用化

・Iseultの導入にあたっては、インフラの確保やシステム開発、液体ヘリウムなどの運用コストが高額であるため、臨床用には非現実的だが、脳神経科学等に革命をもたらす可能性があることから、一部の企業や研究機関向けに商用化されるものと考える

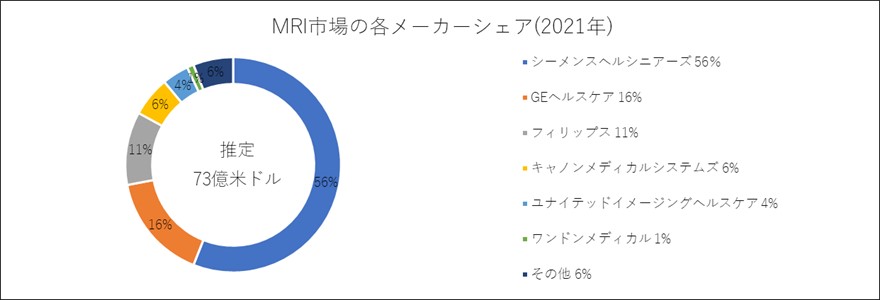

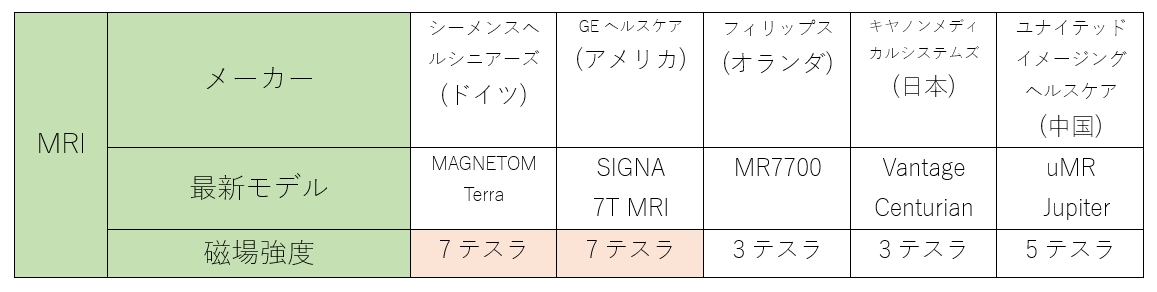

4-6 MRIの市場と製品比較

図12:MRIの市場、メーカーシェア、上位5社の製品比較

(注)最新技術に関連している部分は赤色にて表示。 (出典)各種webサイトより筆者作成

・MRIもエコーと同様に現代の診断医療において必要不可欠な医療機器であるため、市場規模においても、市場全体4089億ドルに対し73億ドルのシェアを獲得しており、強い存在感を示す機器である

・メーカーシェアにおいては、シーメンスヘルシニアーズとGEヘルスケアが7テスラのMRIを商用化しており業界をリードしている。またIseultプロジェクトに関わっているのもこの2社である。中国企業であるユナイテッドイメージングヘルスケアも5テスラMRIの商用化に成功。日本企業であるキヤノンメディカルシステムズは3テスラを超える高磁場MRIの研究開発を現状行っていない(以下、第286回に続く)

※『バンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』過去の関連記事は以下の通り

第284回「日本の医療機器の実力は?(その1)―世界市場を概観する」(2024年1月31日付)

https://www.newsyataimura.com/ozawa-165/#more-22050

コメントを残す