小澤 仁(おざわ・ひとし)

バンコック銀行執行副頭取。1977年東海銀行入行。2003年より現職。米国在住10年。バンコク在住27年。趣味:クラシック歌唱、サックス・フルート演奏。

4 各国の水素導入への取り組み

4-1 水素の色分け

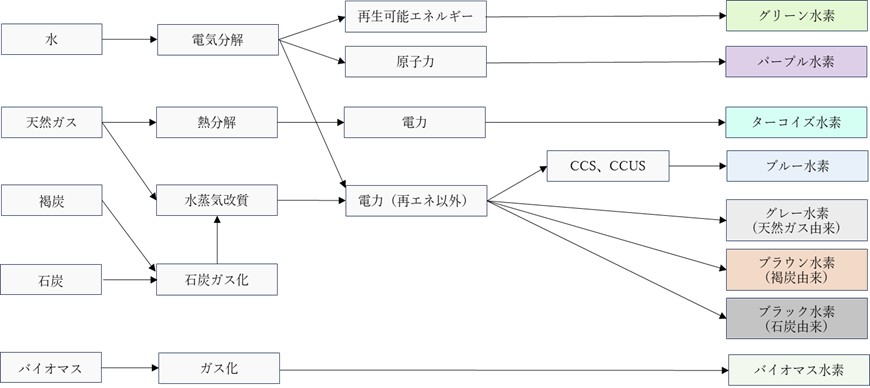

図8 水素の製造方法別色分け

※CCS…排気ガスからCO2を分離・回収し、地下の安定した層(貯留層)に圧入・貯留する技術

※CCUS…排気ガスから分離して回収したCO2を安定した地層に貯留するのではなく、資源として利用

例)石油の採掘時に分離・回収したCO2を注入による原油の採掘量の拡大、工場のCO2を回収しドライアイスや炭酸飲料のガスとして利用

(出典)水素に関する書籍より筆者作成

現在「製造方法や過程によって水素を色分けする」といった考え方が浸透しており、製造方法ごとに図8のように色分けされている。これらの中には実用段階に至っていないものもあり、現在の製造方法としては、グレー・ブルー・グリーン水素が代表的な製造方法に挙げられる。また、CO2量を増加させるグレーやブラウン水素などは、利用削減の動きがあり、グリーン水素やバイオマス水素の利用が推進されている。

4-2 主要国の水素戦略

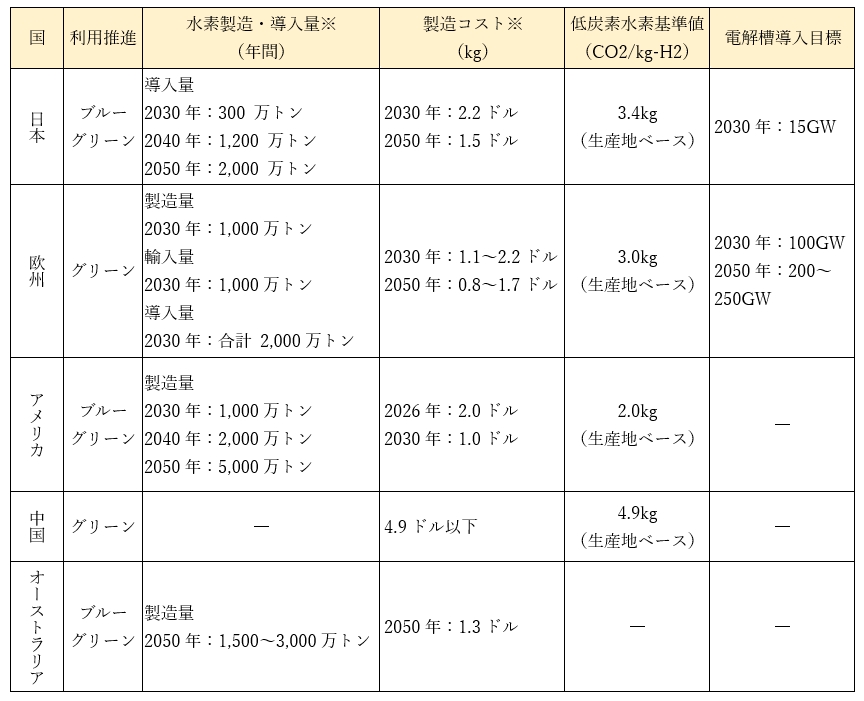

表5 主要国の水素戦略の比較

※N㎥×11.1=㎏、1円=0.0066ドル、1ユーロ=1.06ドル、1元=0.14ドル、1豪ドル=0.65ドル

(出典)経済産業省ウェブサイトや水素に関する各種ウェブサイトを元に筆者作成

表5のように、各国それぞれの水素戦略を策定しており、その内容は、各地域の状況、エネルギー政策の特徴を反映して差異がある。

①オーストラリアやアメリカは水素の製造量目標を設定しているのに対して、日本は導入量のみの目標値である。つまり、広大な未開拓地があり、再エネ資源が豊富な国は水素を生産し、余剰分を輸出するという戦略を策定している。対照的に、日本のような未利用地が少なく、再エネ資源が限られる国は、水素の輸入を選択している

②前述のように水素の製造コストは、化石燃料コストと比較すると割高である。2ドル/kg前後で製造できれば、化石燃料由来の発電コストと同程度であり、製造コスト目標として設定している国が多い。また、普及に向けコスト競争力をさらに高めるため、将来的には1ドル前後を目標値としている

③ほとんどの国で水素製造の過程で発生するCO2量の基準値を設けており、製造過程で発生するCO2量が基準値以下であれば、クリーンな水素であるとしている。アメリカが最も厳しい基準値を設けており、日本の基準値は、およそ中間に位置している

④また、日本と欧州はグリーン水素製造に用いる電解槽の導入目標を設けているが、日本の導入目標は欧州と比較すると高くない。アメリカと中国においては、国での導入目標は設けていないが、アメリカについては、インフレ抑制法による税優遇や7つの地域に水素ハブを選定し、クリーン水素製造に対して総額70億ドルの資金の提供を決定。中国については、水素燃料自動車導入を基にした、5か所のモデル都市群を選定。水素燃料供給に向けた、グリーン水素製造コストや低炭素基準値などの条件に基づき、2025年までに年間最大17億元を助成と、クリーン水素の製造・供給に向けたインセンティブを設け、各企業の競争力・水素導入を高めている

5 水電解水素について

5-1 グリーン水素と他水素の製造コスト予想

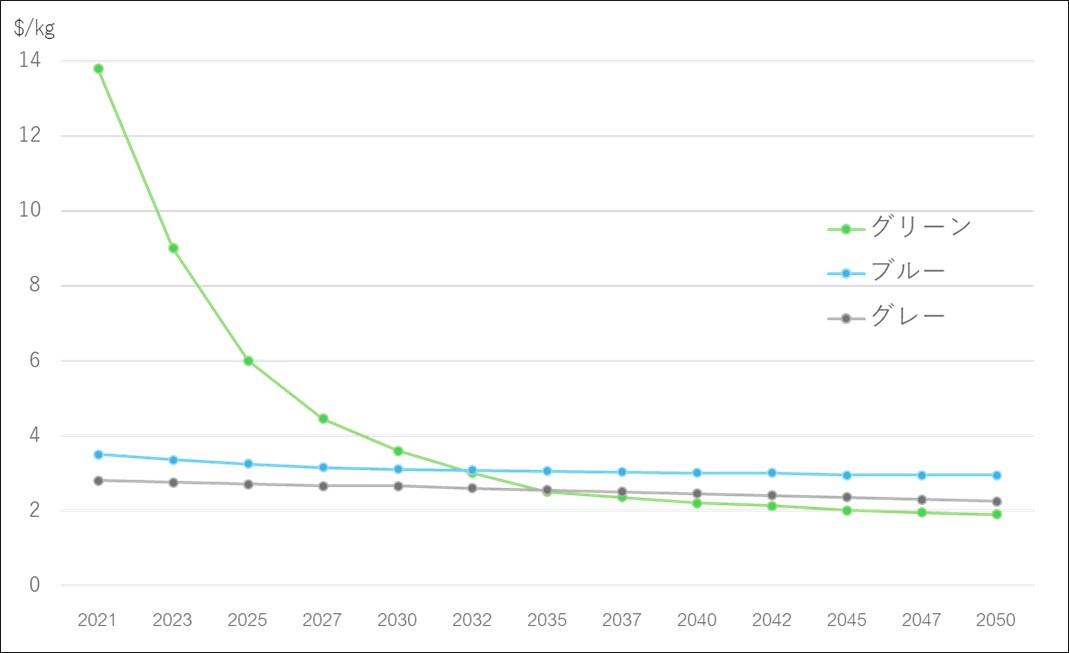

図9 グリーン水素と化石燃料由来(ブルー、グレー)水素コストの将来予測

出典)Bloomberg NEF 『1H 2022 Hydrogen Levelized Cost Update – Higher LCOE and gas prices (June 2022)』を元に筆者作成

図9は、Bloomberg NEFの発表している、今後の水素製造コストの予測分析である。Bloombergとは、ニューヨークに本社を置き、金融情報やデータ分析、分析ツールなどを提供する国際企業である。このデータ分析では、日本を含む世界 25 か 国で進められているグリーン水素と化石燃料由来(ブルー、グレー)水素プロジェクトの分析に基づき将来予測を行っている。

グリーン水素のコストは再エネ電力費の低下や、電解装置の効率化、長寿命化で大きく低下し、2032年頃にはブルー水素に匹敵し、2035年以降には、グレー水素の製造コストも下回ると予想されている。

また、グリーン水素普及にあたっての最大の課題はコストである。グリーン水素のコストの大部分は、水を電気分解する際の再エネ由来の電力費と設備費(合計約90%)である。コスト圧縮のためには、①再エネ電力費の低下+②大規模化による設備費圧縮+③高効率化が必要となる。

5–2 主要国の電力構成

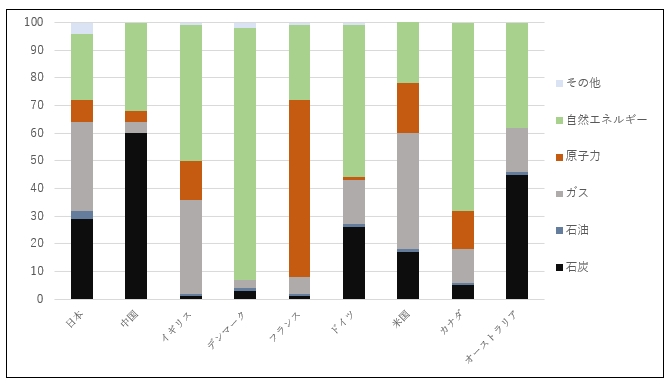

図10 各国の電源構成比較

(出典)IEA『Monthly Electricity Statistics – Data up to December 2023』を元に筆者作成

①自然エネルギーは、2022年の世界の発電量の約30%を供給しているが、日本の発電割合は24%と世界平均を下回っている。また、図10中では9か国中8番目と、導入率22%のアメリカに次ぐ導入割合の低さである

②自然エネルギー発電の内容では、イギリス、デンマーク、ドイツは風力、カナダは水力、オーストラリアは風力と太陽光が中心であり、各国の地理的特徴を反映している

③原子力発電については、フランス、イギリス、米国での割合が大きく、特に他国と比べ資源の乏しいフランスは、40年前から化石燃料の使用量を削減し、原発を推し進めてきたこともあり、総発電量の60%以上と他国比でも突出した割合である

④化石燃料発電については、中国やアメリカ、オーストラリアのような資源国の利用割合が高いが、資源が乏しく再エネ導入が遅れている日本についても、化石燃料輸入により利用割合が高い

⑤このように各国発電構成は、地理的特徴を反映した構成となっており、特に資源の乏しい日本は化石燃料輸入による発電、フランスは原子力発電の割合が高い

5–3 主要国の発電コスト

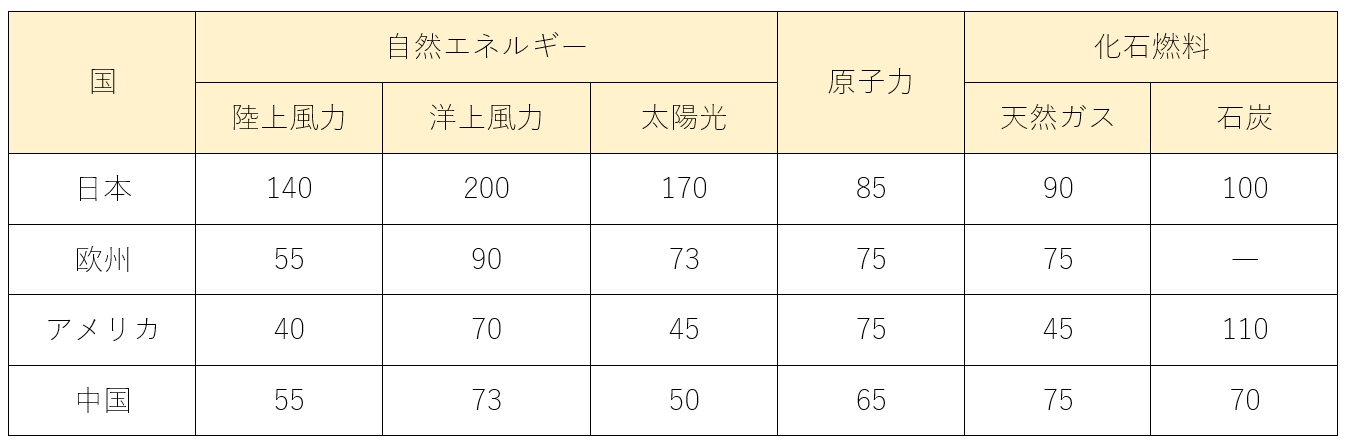

表6 2020年 主要国の電源構成別発電コスト(ドル/MWh)

出典)IEA『Projected Costs of Generating Electricity 2020』を基に筆者作成

①他国の化石燃料と自然エネルギーの発電コストを比較した場合、自然エネルギーの発電コストに優位性があるが、日本では、化石燃料発電より自然エネルギー発電のコストが高い

②日本と他国の自然エネルギー電力の発電コストを比較した場合、日本では他国の2~3倍もの発電コストが必要である。

③導入が進んでいる他国の自然エネルギー発電は、すでに日本の化石燃料発電よりも発電コストが低い状況である

5-4 各国の電解槽開発状況

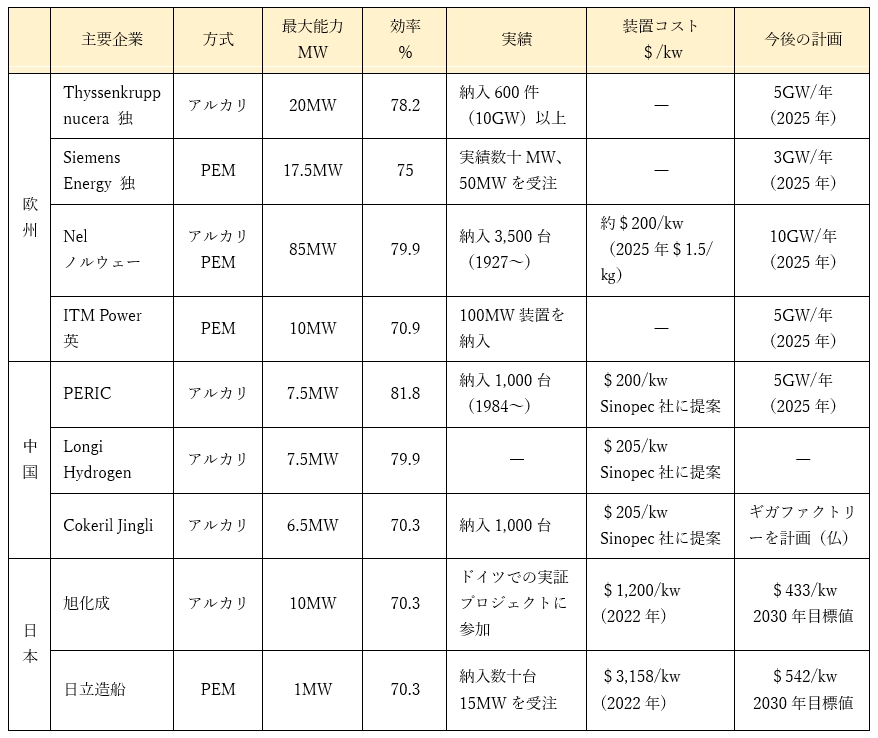

表7 水電解装置の主な企業と開発状況

※アメリカでも電解槽開発は積極的に行われているものの、主要項目が非開示のため除外している

(出典)Bloomberg NEF 『Update on Sinopec’s Green Hydrogen Project (2022 May) 』、各社の公開情報を元に筆者作成

①ドイツ、ノルウェー、イギリス、中国ではすでに納入実績あるものの、日本は受注、実証プロジェクト段階と納入実績に遅れが見られる

②製造効率については、中国企業の81.8%が最も高く、ノルウェー・ドイツ企業も78.2~79.9%と追随しているが、日本では70.3%と効率化も遅れている

③水電解装置の設備費では、中国、ノルウェーでは$200/kwであるが、日本は$1,200/kwと他国の6倍のコストが必要であり、低コスト化で大幅に遅れている

④このように、水電解装置の開発、実用化ともに日本は他国と比べ、大きく出遅れてしまっている

6 日本の取り組み

上述のように水電解については、自然エネルギーコストの高さや装置開発の遅れにより、日本は大きく出遅れてしまっている現状である。このような現状の中、日本は水素コスト低減のため、オーストラリアより採掘量が見込め、安価な褐炭(かったん)を用いて製造した水素の輸入検討している。

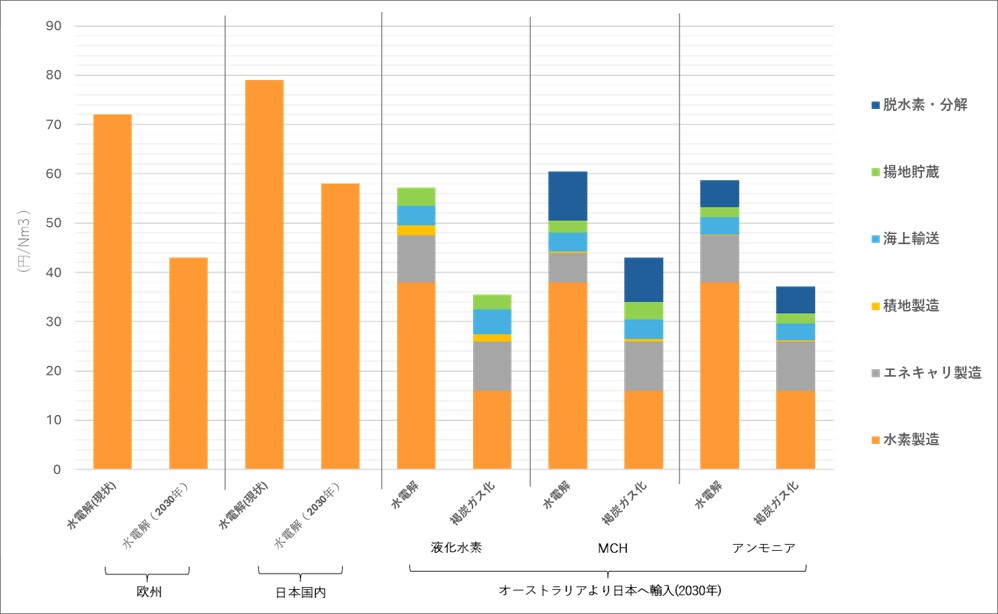

図11 水素キャリアのコスト予想比較

※オーストラリアから日本へ各キャリアに変換後、年間200万トン輸入した場合を想定、欧州、日本国内製造コストは各プロジェクトの中央値で算出

(出典)NEDO『水素エネルギー導入価値評価手法に関する調査研究』を元に筆者作成

①オーストラリアからの輸入では、褐炭由来水素を液化水素に変換し輸入した場合が、他の水素キャリアと比較すると、もっともコスト優位性がある

②欧州と日本の水電解水素コストは、自然エネルギー発電のコストなどにより、現状コスト、2030年予想ともに欧州にコスト優位性がある

③オーストラリアから水電解水素を輸入する場合と、2030年の日本国内製造コストとの比較では、輸入にコスト優位性は見られない

④オーストラリアからの褐炭由来の液化水素と、2030年の欧州の水電解水素コストと比較した場合では、褐炭由来の液化水素輸入にコスト優位性がある

⑤一方で、前述のように2035年以降、グレー水素よりグリーン水素のコストが低くなる国もあり、日本がオーストラリアからブルー水素を輸入する場合のコスト優位性がなくなる可能性がある

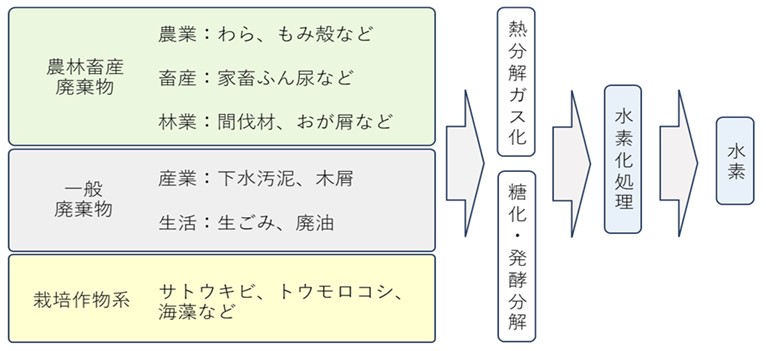

7 バイオマス

自然エネルギーコストが化石燃料より高い日本は、水電解による水素製造では、他国に比べコスト優位性がない状況である。一方で、バイオマスは様々な原料をもとに、メタンガスやエタノールなどを製造し、水素を取り出し利用することが可能であるため、地理的条件の不利な日本でもチャンスがあると考えられる。

第2章に記載のように、現状バイオマス由来水素の製造コストは、約9ドル/kg前後であり、現在最も利用されている、化石燃料由来の水素と比較した場合、約6倍のコストがかかるため、製造コストの高さが普及への妨げとなっている。微生物や酵素の働きによる分解過程で水素製造の原料となるバイオガスなどが発生するため、製造効率が悪く、コスト低減には、収集効率のよい原料選択や原料の前処理、分解過程の効率化が必要となる。

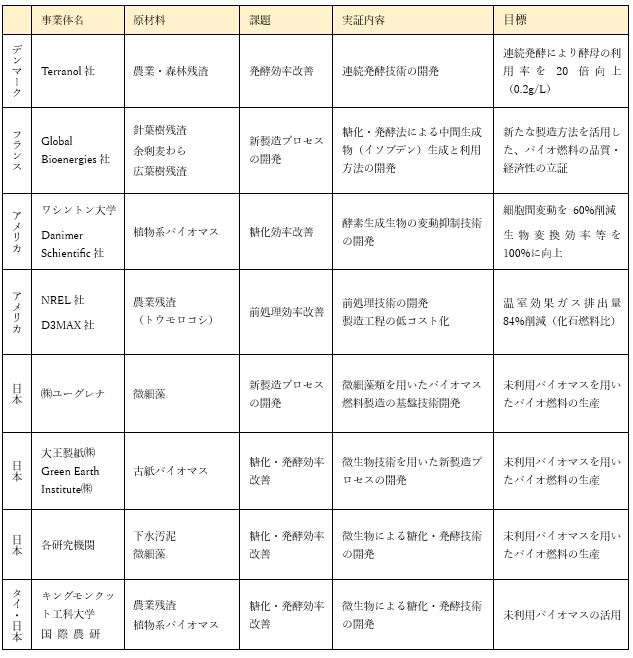

表8 バイオマスプロジェクトの状況

(出典)各社ホームページなどを元に筆者作成

①他国のバイオマス原料については、欧州やアメリカ、デンマークのような森林・植物資源の豊富な国は、森林・植物系残渣(ざんさ)の利用が前提とされている。また、麦わらやトウモロコシのように、生産量の多い農作物も、原料として利用が検討されている。

②実証内容については、デンマークやアメリカは、既存原料を用いた製造方法の効率化が中心である

③一方、日本では油脂植物の大規模し栽培に適していないことや、地理的要因による回収効率の問題もあり、コスト低下の他に、微細藻や古紙、下水汚泥のような現在未利用のバイオマスを用いた開発・研究が行われている

④糖化プロセスは高価な酵素を大量消費するため製造コストへの影響が大きく、酵素の再利用が難しい点が難点とされており、酵素に代わり微生物を用いた新糖化プロセス研究、開発が複数実施されている

⑤また、日本国内だけではなく、タイなどの農業資源の豊富な農業国と共同で研究を行っている

⑥以上のように、バイオマス資源が豊富なデンマークやアメリカは、既存バイオマスを用いた製造効率化が研究の中心で、バイオマス資源の乏しい日本やフランスは、現在未利用のバイオマス資源を用いた、新たな製造プロセスの開発が中心である

8 まとめ

1)水素はエネルギーとして利用する際、酸素と結びつき水しか発生しないクリーンな気体である。自然エネルギーを水素にエネルギーを変換することで長期の貯蔵、長距離の輸送が可能となる。様々な資源から水素をつくることができ、枯渇の心配がないことからも新たなエネルギーとして注目が集まっている。

2)水素の主な製造方法は4つあり、化石燃料由来は、製造過程でCO2が発生することや、副生水素は工業プロセスから副産物として生産されるため、水素発生量に限度がある。これらの理由により、水電解とバイオマス水素の製造が推進されている。

3)液化天然ガスと水素の発電コストを比較すると、水素製造コストが2ドル/kg前後の場合、天然ガス発電と同程度のコストとなる。また水素供給コストが6ドル/kg程度であれば、ガソリンと同程度のコストとなる。水素利用普及のためには、水素製造コスト2ドル/kg以下、水素供給のコストは6ドル以下へコスト削減する必要がある。

4)水素は1気圧の下では気体であり体積密度が低いため、一度「水素キャリア」という別の状態や材料に変換することで貯蔵・運搬効率を高める必要がある。

5)各国それぞれ水素戦略を策定しており、その内容は、各地域の状況、エネルギー政策の特徴を反映して差異があるものの、電解槽導入目標の設定や税制優遇、補助金の交付などグリーン水素製造に向け動いている点は、各国共通している。

6)水素製造コストの予測分析では、グリーン水素のコストは再エネ電力費の低下や、電解装置の効率化、長寿命化で大きく低下し、2032年頃にはブルー水素に匹敵し、2035年以降には、グレー水素の製造コストも下回ると予想されている。グリーン水素普及のためには、①再エネ電力費の低下+②大規模化による設備費圧縮+③高効率化が必要である。

7)各国の発電構成は、地理的特徴を反映した構成となっており、特に資源の乏しい日本は化石燃料輸入による発電割合が高く、再エネでは他国の2~3倍もの発電コストが必要であり、導入が進んでいる他国の自然エネルギー発電は、すでに日本の化石燃料発電よりも発電コストが低い状況である。

8)水電解装置では、他国と比較すると納入実績に遅れが見られる。製造効率については、中国企業の81.8%、ノルウェー・ドイツ企業も78.2~79.9%であるが、日本では70.3%と効率化も遅れている。また、設備費では中国、ノルウェーでは$200/kwであるが、日本は$1200/kwと他国の6倍のコストが必要であり、低コスト化で大幅に遅れており、水電解装置の開発、実用化ともに日本は他国と比べ、大きく出遅れてしまっている。

9)日本は水素コスト低減のため、オーストラリアより安価な褐炭を用いて製造した水素の輸入を検討している。コスト予想では、2030年の欧州の水電解水素コスト(43円/N㎥)に対し、褐炭由来の液化水素輸入(36円/N㎥)がコスト優位性を有しているが、2035年以降、グレー水素よりグリーン水素のコストが低くなる国もあり、輸入水素のコスト優位性がなくなる可能性がある。

10)バイオマス水素普及に向けては、コスト圧縮のために、収集効率のよい原料選択や分解される原料の前処理、分解過程の効率化が必要となる。バイオマス資源が豊富な国では、既存バイオマスを用いた製造効率化を中心に研究が行われており、バイオマス資源の乏しい日本やフランスは、現在未利用のバイオマス資源を用いた、新たな製造プロセスの開発が行われている。

※『バンカーの目のつけどころ 気のつけどころ』過去の関連記事は以下の通り

第287回「水素エネルギーの世界動向と日本の戦略(上)」(2025年3月14日付)

コメントを残す