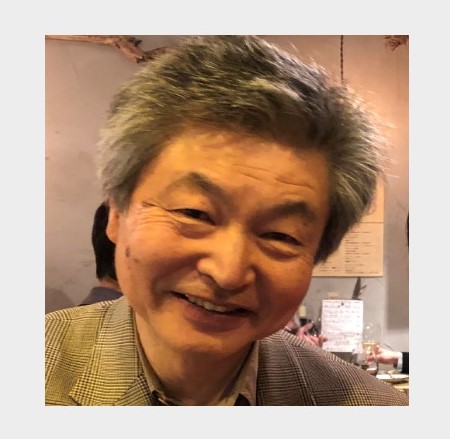

山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

農作業は待ったなし。雹(ひょう)が降る異常気候で予定が立たず、振り回されている。それでも、作業が終わってみると、毎年同じようなことの繰り返しになるのだから不思議なものだ。本シリーズ第12回(※)に紹介したエマヌエーレ・コッチャ(1976年イタリア生まれの哲学者)の『植物の生の哲学-混合の形而上学』(勁草書房、2019年)に続いて、フロランス・ビュルガ (1962年生まれ、フランスの科学哲学研究者)の『そもそも植物とは何か』(河出書房新社、2021年)を紹介しよう。

本シリーズ第12回(※)のタイトルはBI (Biomimetic Intelligence)だった。AI(Artificial Intelligence=人工知能)の未来版のことを考えていた。現在のAI技術は視覚や聴覚などの知覚データを、ディープラーニングという汎用(はんよう)的なアルゴリズムで高精度にデータ処理することで急速に発展した。その発展形として、機械の自動運転では、自律的な意識があるかのような運動制御も実現されつつある。AI技術によって、コンピューターがどの程度人間の脳に近い機能を実現できるかという技術目標は、17世紀の哲学者ルネ・デカルトの動物機械論から一貫した近代哲学の問題でもある。AIに対してBIは、生物の遺伝子発現機構および環境適応的な生存戦略から組み合わせ最適化の「Intelligence」を学ぼうという提案だ。生物といっても、人間中心で考えるとAIになってしまうので、思い切って植物中心で考えてみて、BIをBotanic Intelligenceと解釈するとどうなるのだろうか。フロランス・ビュルガは、この考え方を過度の擬人化として「哲学的」に反論している。もっとも、ビュルガはAI技術のことは全く考えていないし、動物愛護の哲学的論考から植物中心主義に反対している。したがって、ビュルガの議論は過度の人間中心主義でもないので、哲学の議論としてはバランスがよい。しかし、科学技術の観点からは「古典的」で、エマヌエーレ・コッチャのような未来志向ではない。

人間中心主義は、必ずしも人間至上主義である必要はない。人間の認知機能の限界を意識した経験論的な立場の場合もある。しかし筆者としては、特にデータ論において、感覚与件(sense data)に反対する立場であるため、科学・技術における人間中心主義からの脱却を模索している。哲学的な意味での人間中心主義を批判しても、科学・技術にとって、人間の倫理や社会的規範の制約が不必要であるというつもりはない。より正確には、現在の科学哲学や技術哲学が不十分であるため、覇権国家やグローバル企業に科学・技術が独占されていることを危惧(きぐ)している。物質中心主義であれば唯物論になるかもしれないし、環境中心主義や汎神(はんしん)論であってもかまわない。人間は中心にいるのではなく、周辺を探索する冒険者であれば、AIが人間世界や社会の中心になったとしても、人間は最重要の役割を果たせると考えている。

データ論の数理的な発想として、近代の微分的世界像(力の支配)から積分的世界像(エネルギーの最適な分配)への転換を模索しているといってもよいだろう。実際に、最適化問題において、評価関数の最小化問題を従来は微分方程式で漸近的に解いていた。大量のパラメーターを含む最適化問題において、ベイズ統計やAI技術では、積分形式で確率的に解いている。実務で大量のパラメーターを含む最適化問題を取り扱っていると、微分方程式ではうまく解けない場合に、発散したり、局所解から抜け出せない(多くの初期値を試す必要がある)状況であったりしても、積分的で確率的な方法では、安定した解を示したり、少なくとも近似的には実用的な解を示したりする場合が多い。数学的には微分演算の逆演算でしかない積分であっても、関数の定義域を面で考えるか、周辺で考えるかの違いが大きく影響しているのだろう。面としての定義域には多数の異常値が含まれている場合でも、周辺になると境界条件の制約でパラメータの探索が容易になっているのかもしれない。周辺の人びとは、まさにギリギリの条件で生きている。医学的な問題では病人が、社会学的な問題では犯罪者が周辺の人びとかもしれない。問題ごとに周辺を見いだし、周辺の人びとを観察することで、エネルギーの最適な配分が見いだされることに期待したい。

植物と人間の関係を最適化する問題では、古典的には開拓民が周辺の人びとだった。現代の日本では、限界村落の高齢農民が周辺だろう。エマヌエーレ・コッチャは古典的な日本の「神々の森」幻想に触発され、動物的な古典論理では理解できない植物の生の哲学を見いだした。フロランス・ビュルガは古典的な西欧の責任ある個人主義と科学主義の立場から、植物の非幻想化に成功している。彼らの議論が、表面的には反対の立場のようであっても、現代の過度な人間中心主義を反省するために、植物を周辺とする哲学の重要性を見いだしたことは、近未来のAI社会を考える大きなヒントとなるはずだ。特に、ビュルガは植物における「表現性」の問題を明確に提起した。表現論は認識論、存在論などの絶対的な座標軸を前提とする近代哲学の枠組みよりも、文学批評や美術批評などの評論の枠組みのほうが相性がよい。植物論のように、相対的な座標軸すら必要としない未来の哲学は、AI評論にも大いに参考になる。週末農夫としてAI評論を行うこと、そのような周辺の人びとの話はこの程度にして、最適解を見失い、過度に複雑化した現代社会の話で締めくくりたい。

米国バイデン政権がWTO(世界貿易機関)と足並みをあわせて、新型コロナ関連の全医薬品と技術について知的財産権を一時的に停止する政策を支持すると表明した(5月5日)。これは民主党ならではの画期的な政策で、その影響は計り知れない。当然、製薬企業は猛反発するけれども、政権のストーリーは揺るがないだろう。筆者は米国製薬企業に勤めていたことがあり、民主党議員と共和党議員から研究支援政策について現場インタビューを受けた経験がある。研究所の最先端の話題であるにもかかわらず、現役の国会議員が内容をよく理解していたことにとても驚いた。知識と頭脳はコンサルタントのレベルをはるかに超えていた。政権と企業のトップ会談に至るまでの間、現場インタビューなどの下からの積み重ねがあり、政策は精緻(せいち)に構成されているはずだ。現場を離れて憶測で文章を書きたくないけれども、感染症対策は軍事戦略・安全保障・外交の重要課題であるため、研究所内でも限られた関係者しか実態を知らない。一見、製薬企業の利益を圧迫するかのようであっても、政権が製薬企業を政治経済的に重要なパートナーであると認識していることは確実なので、今回の政策決定の中でも、米国製薬企業が発展する道筋が見えているに違いない。筆者は黄斑(おうはん)変性症の治療薬として、核酸医薬品を開発した経験がある。画期的な効果だった。今回のmRNAによる新型コロナワクチンのような次世代核酸医薬品の開発において、米国製薬企業がリーダーとなることは確実だろう。しかし、米国製薬企業は原料の確保と、製造技術の知的財産権に問題があるといっている。ロシアや中国が核酸医薬品を製造できないように、米国が国家戦略として、これらの問題に迅速に取り組むことになるはずだ。今後の安全保障は、AI技術とともに、医薬品業界における知的財産権の争いから目が離せない。感染症対策という政治的な話題の中に、人類の未来を左右するような、覇権国家と巨大企業の大きな世界戦略が隠されていることを見逃さないようにしたい。

※『週末農夫の剰余所与論』第12回、BI (Biomimetic Intelligence)

-------------------------------------- 『剰余所与論』は意味不明な文章を、「剰余意味」として受け入れることから始めたい。言語の限界としての意味を、データ(所与)の新たなイメージによって乗り越えようとする哲学的な散文です。カール・マルクスが発見した「商品としての労働力」が「剰余価値」を産出する資本主義経済は老化している。老人には耐えがたい荒々しい気候変動の中に、文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試み

コメントを残す