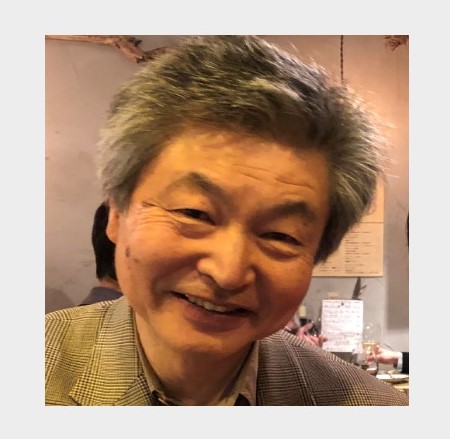

山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

前稿「世界は『無関係』でできている」(2021年12月22日付、WHAT^第40回)では、「無関係でできている」データの世界の周辺をゆっくりと散策して、先を急ぐ若者たちが道に迷わないように、思索を重ねたい、と結んだ。フェイスブックが社名を「メタ」に変更したことで、最近話題になることが多い「メタバース」は、先を急いでいるとしか言いようのない短絡的なビジネス志向で、人工知能(AI)技術の着地点としては、もっと足元を確かめる必要がある。メタバースの定義にこだわるつもりはないので、現実と仮想現実が融合したインターネットサービス、ゲーム感覚のSNS(social network system)と素描しておく。問題は、仮想現実を作る技術ではなく、「現実」を技術でディスカウントする偽装工作にある。

フェイスブックは仮想通貨による国際決済システムである「リブラ」の実現を断念した。仮想通貨は、技術としては仮想現実であっても、現実の通貨にも交換できる。問題は、現実の通貨が、いかなる意味で「現実」なのかということだ。単純に言えば、現実の通貨が抱える問題のすべてが、現実なのだ。問題を作り出す速度や不安感が、問題を解決する速度や安心感よりもはるかに大きいような現実は、世紀末的で、多くの人びとにとって受け入れがたい現実かもしれない。だからといって、そのような現実を仮想現実によって「仮想化」することには、少なくとのそのような技術の社会的影響には、熟考が必要だろう。近代的自由主義の世紀末では、個人と組織が錯綜(さくそう)しているけれども、見通しの良い「社会」は無い。特に、巨大組織の支配者にとって、現実的な感覚をともなう「社会」は、不都合で不条理な存在でしかないだろう。

アートの世界は、現実離れしていることに存在価値があるけれども、すべてが仮想的であるとは限らない。少なくとも、アーティストが表現活動を行い、作品が存在することは現実的で、疑いようがないだろう。DICK川村記念美術館(千葉県佐倉市)で開催されたミニマル/コンセプチャル展の場合はどうだろうか。表現活動としてはミニマル(最小限)で、作品は物質的に存在しているだけのようにしか見えない。しかし、感覚的な意味での作者や作品には、感覚ではとらえきれない「現実」があること、もしくは現実が「不在している」ことをコンセプチュアルに問いかけている。アートの世界は、現実的な感覚の極北、凍(い)てつく世界にあって、急ぐことなく、文明論的な荒野の中を彷徨(さまよ)うことをいとわない。しかし、そのような冒険的なアートであっても、表現の場としての「社会」の存在の不在、もしくは「社会」の不在の存在は、この世紀末にあって大きな問題でもある。表現の場としての「社会」を、単純に美術館や画商の役割と言い換えれば、わかりやすいかもしれない。美術館や画商の役割が問題となるのは、表現の鑑賞者である私たち自身の「社会」が、不透明で、不信感に満ちた、「不在」する社会だからだ。

筆者撮影

「存在の不在/不在の存在」は、水戸芸術館(茨城県水戸市)における佐藤雅晴展のタイトルだ。現実の動画の一部に、デジタル画像を1コマずつアニメーションとして描きこむ佐藤のアート作品は、メタバースの先駆者といえるだろう。「存在の不在」は、動画の人物像がアニメとなって仮想化されていることで、直感的に理解できる。または、誰もいない場所での、携帯電話の着信音として表現されている。しかし、佐藤の作品が際立っているのは、「不在の存在」をとらえている「社会的」視線なのだと思う。関係が不在なまま、無関係な「ものごと」として世界が存在していること、デジタル作品を無意味に制作する作者は「不在」している。作者の死が現実となったとき、「不在」するデジタル作品ではなく、「死神先生」のような作品で、画家としての生活を取り戻したようだ。

筆者撮影

「社会」が「不在」している現代において、メタバースを受け入れる人びとは相当数いるはずだ。過半数かもしれない。個人と組織が錯綜する、生きにくい世紀末の世界では、社会的存在としての個人や組織は「不在」するほうが望ましい、好都合な場合が多いだろう。生きにくい中世の世紀末において、近代的自由主義が萌芽(ほうが)した。近代的自由主義が思い描いた「自由で平等な社会」は、おそらく実現しない。しかも、近代産業社会が作り出した大量のごみ、地球規模の環境破壊、深刻で時間の猶予がない多くの社会問題が「現実」なのだから、近代の世紀末で思考停止することもできない。メタバースでも何でもいいから、とにかく「実験」をすること、佐藤雅晴の作品から学んだことだ

社会が不在する問題の核心は、個人と組織が錯綜していることのように思われる。個人と組織ともに、法律によって「人格/法人格」が規定されている。現実の個人の生死ですら、国家資格を持つ医師によって、法的に認知され処理される。組織には、動植物の群れとしての自然はない。法治国家が、法律において技術的に複雑で高度にならざるを得ないとしても、どうしたら法治国家における個人と組織に「自然」を取り戻すことができるだろうか。個人と組織が「自然」な状態にあるからこそ、法律の成否が正当に判断できるはずだ。自然は、進化論的な時間を使って、現在に至っている。自然ではない状態は、長続きしないだろう。近代の幕開けでは、「神」によって「自然」な状態が与えられていた。少なくとも、中世に疲弊し、近代を作り出したヨーロッパの人びとの過半数は、そのように信じていただろう。近代に疲弊した私たちの過半数には、「神」はいない。それでも、地球環境が破壊しつくされない限りは、どこかに「自然」はあるはずだ。

筆者としては、「データ」はコンピュータにとっての「自然」と考えているので、データの中に自然を見いだしたい。そのようなデータは、人びとが恣意(しい)的に収集するデータではなく、自然な意味で網羅性のあるデータのはずだ。遺伝子データや気象データは、網羅性のあるデータの一例だろう。自然な意味で網羅性のあるデータの中に自然を見いだすとしたら、それはデータ行列のオブザーバブルのはずだという仮説について考えている。

近代以降の哲学は、形而上学(メタフィジックス)の中に言語や記号を発見して、思考停止してしまった。「表現の場」が「不在」しているのは、記号としての存在の不在/不在の存在に起因しているのかもしれない。言語や記号の未来には、意味不明な「データ」の世界がある。メタバースで先陣争いをするのではなく、佐藤雅晴が残した先駆的なアートによって勇気づけられ、表現の場としての存在の不在/不在の存在について、全方位の思索を巡らせて、一人でも多くの人びとが、未踏領域で「実験」を開始するとしたら、表現の場が実在している実証となるだろう。

WHAT^(ホワット・ハットと読んでください)は、何か気になることを、気の向くままに、イメージと文章にしてみます。

コメントを残す