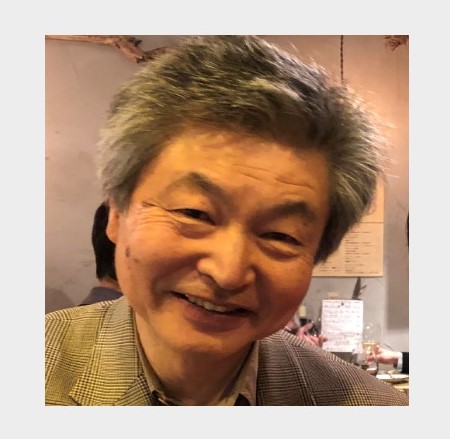

山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社エルデータサイエンス代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

今年の農作業は遅れ気味だ。雑草と腰痛のがまん比べになっている。筆者の農園は寒山地にある。春にはきれいな蝶が訪問する。雑草の花であっても、蝶たちにはごちそうなのだろう。雑草にも蝶にも、生物学的な分類の名前はある。個体識別をするための固有名は無い。名前や個体番号など、人間がいなければ、必要ない。雑草と蝶は立派に個体識別している。農園では、水ナス、長ナス、などナスが4種類、ピーマンも4種類、カボチャ3種類など、多品種少量生産を心掛けている。少量というよりも、ランダムな気候変動によるリスクを最小化する、運まかせの素人農法だ。素人農法とはいっても、農業試験場の大先生から伝授していただいた、素人農法の奥義でもある。苗の種類によって、微妙に収穫時期が異なるし、無農薬農法では、害虫被害も最小化される。害虫を狙うカエルなどの同居者の量と多様性にも影響があるから、多品種少量生産は、まさに奥義なのである。作付けとしては、大先生の教えに従って、年間100種類をめざしている。20年経験を積んでも、半分程度しか実現できていない。自家での、種の採取と管理を工夫すれば、100種類も夢ではない。しかし、温室や冷蔵庫など、道具への投資は、自分の時間が管理できるようになってからの課題だ。腰痛の問題もある。今のところ、夢への投資にも限りがあるということなのだろう。

山の蝶(右)=2022年5月25日、同(左)=2022年5月26日 筆者撮影

現代の西洋哲学は、哲学的な「知」の脱構築(解体作業)がほぼ終了して、少なくとも無害なものになっている。しかし、産業革命以降の西欧文明がもたらした、地球規模での大量破壊と大量消費が作り出した社会問題は、現在も増加するだけで、問題解決の見通しは無い。ギリシャ哲学が誕生した時代には、ソフィストと呼ばれる賢人たちが、都市国家の君主にアドバイスを与えていた。ところが、あまり役に立ちそうもないソクラテスが、道場破りのようにソフィストを論破して、君主の「知」を無知へと脱構築してしまったのだから、ソクラテスは有害な人物であって、死刑とならざるを得なかった。その役立たずの哲学を、ソクラテスの弟子であるプラトンは、謎の数学と合体させて、専門家によって管理された、無害な教育活動に変身させた。ところが、1000年以上の時間がたって、その数学が自然学を根本的に変革して、サイエンス(自然科学)が誕生する。西欧文明を農耕文化として理解することも可能かもしれない。しかし、哲学からサイエンスへ至る「知」の構築と脱構築の歴史と考えるほうが、西欧文明の特殊性が明らかになるだろう。現代の西洋哲学は無害にはなったけれども、アウシュビッツとヒロシマという、人類の残虐性の前で立ち止まってしまった(参考:ゲオルク・ピヒト、『住まいのデータを回す』第22回、最終回、数学の自由)。水爆でチキンゲームを行う西欧文明は、地球環境の害虫 (イモムシ、caterpillar)のようなもので、いつかは蝶に脱皮できるのだろうか。脱皮するためには、とにかく止まって、内面的に深く反省するしかない。米英主導の政治・経済ゲームには、止まるという選択肢はなさそうなので、西欧文明は脱皮できない可能性が強い。

西欧文明が自力で脱皮できないのであれば、人類の文化を一度リセットして、再度種をまいてみるしかないだろう。ソクラテスのような道場破りを期待したいものだが、せめて「個体差と多様性の関係について述べよ」程度の哲学的難問で技術論をリセットしてから、データ論の種をまいてみたい。筆者としては、「ニュース屋台村」で考え続けているように、「個体差とは表現の個体差であって、多様性とは境界条件の多様性のこと」、と暫定的な答えを試行している。「個体差と多様性」は、ともに個性の問題ではあっても、前者は代数的な座標軸の問題で、後者は幾何的な空間の分割(周辺)の問題と考えられる。個性にはランダムネスが伴(ともな)うので、「個体差と多様性」は、究極的には確率論を再考することが出発点になるはずだ。量子論からの類推では、連続的でアナログな波動関数が、観測によってデジタルで計数可能な粒子に収縮する状況を想定している。ひとびとにとって、アナログでかつデジタルな世界は、ランダムな世界としてしか理解できない。世界とはいっても、物理的な世界を考えているわけではないので、「ランダムなひとびと」というほうが適切だろう。個性は「ランダムなひとびと」なのだ。西欧文明を築いてきた偉大な哲学者のような個性を、「ランダムなひとびと」として脱構築してみる。

西欧文明は、小麦の農耕文化として出発した。日本の縄文時代は、小麦や米の農耕技術を受け入れず、里山や里海の管理を行い、食物(クリ、クルミ、貝など)を採取していた。植物の進化論的な観点からは、小麦のようなC4植物よりも、トウモロコシのようなC3植物のほうが新しく、光合成のエネルギー効率がよい。南米を中心とするC3植物の栽培は、小麦の西洋文明よりも優(まさ)っているのではないのだろうか。銃を発明し水爆を保有する、西欧文明よりも残虐な人びとはいなかったというだけのことかもしれない。西洋文明が恐竜化しているのであれば、脱皮できるはずはなく、絶滅するだけだ。恐竜が絶滅しても、恐竜が鳥類へと進化して、小鳥たちが生き延びているのだから、西欧文明の絶滅も、悪いことばかりではないだろう。西欧文明が絶滅するのであれば、「個体差と多様性」の問題を、植物の観点から再考して、「ランダムな植物たち」の物語が、ひとびとの近未来になるかもしれない。

「個体差と多様性」の問題は、データ論の立場では、個体間の関係を数量化した関係行列の問題であって、個体差はスパースな関係行列、多様性は密な関係行列と考えることができる。グラフ表示すれば、スパースな関係行列はバラバラになってしまい、密な関係行列はひとかたまりになる。組み合わせの問題になるけれども、バラバラであったり、かたまりがもつれているような状況は、予測が困難なランダムネス(乱雑さ)として理解するしかないのだと思う。数学であれば、「個体差と多様性」における恐竜、ひとびと、植物たちは同じ問題となる。おそらく、細菌やウイルスであれば、数学であっても「個体差と多様性」は恐竜、ひとびと、植物たちとは異なる問題になるだろう。普遍的な法則性や、歴史的な一貫性を信じる立場からは、「個体差と多様性」は大きな問題ではない、と主張することは可能だ。しかし、その主張は、宗教的な教義や軍事的な暴力によって正当化されることになり、中世の乱世を再現するだろう。少なくとも現代のビジネス(法人組織)は、「個体差と多様性」の問題を、組織や集合知のレベルで折り合いをつけながら(問題を解決できないけれども、無視したり最悪な状況にならないようにすること)生存競争している。哲学ではなく、ビジネスに謎の数学を合体させて、「個体差と多様性」の不思議な経営論の種をまいて、新しい文明が芽吹くことを期待したい。

筆者の以前の原稿(参考1)では、西欧文明の脱皮を夢見て「文学部数学科」を提案していた。最近の情勢では、そのような楽観的な文明論を修正せざるを得ない。現代のビジネス(法人組織)には、軍事ビジネスやグローバルIT企業も含まれる。彼らはすでに「謎の数学」を活用して、例えば、人工知能(AI)ビジネスなどで、競争優位性を確立しつつある。しかし、「謎の数学」の奥は深い。人類未踏の数学的冒険は、一部のひとびとに独占できるほど単純なものではなく、「ランダムなひとびと」が活躍する、予測不可能なパラレルワールドだ。西洋哲学が誕生した時のように、ビジネスに謎の数学を合体させる強い目的意識を持って、ひとびとに未来があるとすれば、1000年が一瞬であるかのような、文明論的リセットを必要としている。

--------------------------------------

『剰余所与論』は意味不明な文章を、「剰余意味」として受け入れることから始めたい。言語の限界としての意味を、データ(所与)の新たなイメージによって乗り越えようとする哲学的な散文です。カール・マルクスが発見した「商品としての労働力」が「剰余価値」を産出する資本主義経済は老化している。老人には耐えがたい荒々しい気候変動の中に、文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試みです。

コメントを残す