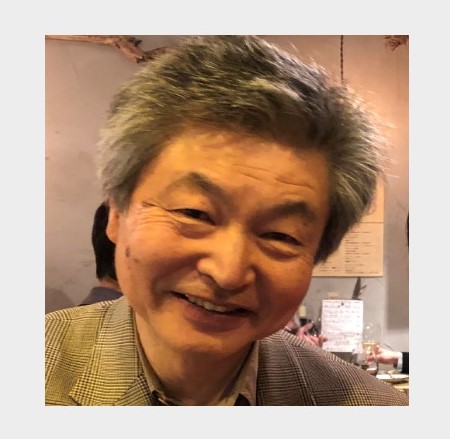

山口行治(やまぐち・ゆきはる)

株式会社ふぇの代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

株式会社ふぇの代表取締役。元ファイザーグローバルR&Dシニアディレクター。ダイセル化学工業株式会社、呉羽化学工業株式会社の研究開発部門で勤務。ロンドン大学St.George’s Hospital Medical SchoolでPh.D取得(薬理学)。東京大学教養学部基礎科学科卒業。中学時代から西洋哲学と現代美術にはまり、テニス部の活動を楽しんだ。冒険的なエッジを好むけれども、居心地の良いニッチの発見もそれなりに得意とする。趣味は農作業。日本科学技術ジャーナリスト会議会員。

山間地のマグレー農園は、梅、栗、柿とハーブ園で、サルどころかシカやクマが訪問する。今年は梅雨が長引いたような夏で、雑草が背丈ほどまで伸びてしまった。草刈りだけでも10時間ほどかかる。草刈りをすれば、春はワラビやウドなど、秋はチタケなどの採取も楽しめる。かつては養蚕(ようさん)の桑畑だったようだ。この山間地では、60歳でも若者だ。筆者もこの土地を借り始めたころは若者だった。人間がいない山間地では、時間がゆっくりと流れる。都会の時間は、近視眼的な競争によって速(はや)められているのだろう。

マグレー農園と軽トラ 2022年9月3日 筆者撮影

筆者のデータサイエンスへの関心は、個体差に尽きる。データの仕事で40年間、生計を営んできて、やっと個体差を理解する出発点に立てたと感じている。場所は個体の内と外を区別して、個体の順番を意味する場合もあり、個体差の重要な要因となるとともに、個体差の表現でもある。社会学や地理学においては、場所は地域差を意味する。前稿第32回は、エドワード・レルフの『場所の現象学-没場所性を越えて』(ちくま学芸文庫、1999年)の予告編で終わった。レルフは場所の現象学として、場所のセンス(sense of place)を出発点としている。現象学としては、場所の意識といいたいところだろうけれども、意識に関する哲学的な議論を避けているのだろう。ただし、レルフの場所のセンス(感覚)は、景観や建築物などの視覚が中心になっている。嗅覚(きゅうかく)や味覚などの近接的な感覚は身体性が強すぎて、地域としての場所のセンスには、ふさわしくないのだろう。

農耕地は景観として理解されているだけで、実際に土を耕す場所としては理解されていないことが残念だ。土には匂いや味がある。植物にとって、場所のセンスは「土」が中心で、土壌微生物との共存・共生・共進化の場所でもある。欧米人の場所のセンスは、狩り場か戦場のようなもので、アジア人とはかなり異なっているのかもしれない。少なくとも、場所のセンスには大きな個体差があることは確かだろう。地域差もしくは地域のアイデンティティーにとって、個人の場所のセンス以外にも、地域間で大きな差異を生じる要因はたくさんあるとしても、その差異を増幅する、場合によっては差異を打ち消すような、人間的な表現としての地域差には、場所のセンスが最重要であることは、現象学の立場からは疑いようがない。

場所のセンスにとって、もう一つ重要な要因は「水」だ。水の感覚においても、明らかに、植物のほうが人間よりも優れている。人間にとっての水は、生存だけではなく、河川や海岸など、移動や運搬の要因でもあった。現在では、レルフが指摘するように、道路からの景観が主役となり、災害時にしか「水」が意識されなくなった。日本での災害は台風などの水害だけれども、大陸では、山火事火災を防止する水が意識されるだろう。

「没場所性」はレルフの造語であって、偽物の場所を意味している。偽物とはいっても、人間の意図によって造形された場所は、機能性や象徴性(イメージ)という意味では、本物の場所よりも優れている場合が多い。近未来では、仮想現実によって、コンピューター画像が重ね合わされた偽物の場所が、現実の場所よりも心地よく感じられるかもしれない。しかし仮想現実によって、現実の地域格差がなくなるわけではない。スラム街や難民キャンプなど、地域差などといっていられないほどに「生きにくい場所」が、現象学が不必要なほど著明に、人びとの意識に刻印される。現象学が明らかにしたように、意識には「何ものかに対する意識」として、必ず指向性がある。地域差にとっても、スラム街の内側から見る場合と外側から見る場合は、明らかに差異の性格が異なる。個体差や地域差が、単なる差異としてではなく、差異の表現として増幅されたり打ち消されたりする場合は、指向性が問題になる。

山の地図では、登りと下りで、矢印の距離(時間)が示されている。ゲームの順位や順番では、ジャンケンのように、勝敗が循環する場合もある。指向性がある関係は、矢印で表現できるとしても、それぞれの矢印が時間的に変化するとすれば、意識や関係では、そのような動的な指向性が問題となる。その指向性の持続時間がとても長かったり、とても短かったりする場合は、変化しない静的な関係、もしくは偶然に変化する関係として近似的に理解できる。しかし本当の意味で動的な関係、例えば物理の言葉でいえば、エントロピーの変化を伴う関係や、量子エンタングルメントのある関係、コヒーレントで干渉する関係など、直感や論理ではほとんど理解できない。理論計算か測定結果を信用するしか方法が無い。

人間の社会・経済活動に伴う地域差には指向性があって、しかも動的に変化する。歴史や文化が、直感や論理ではほとんど説明不可能であるのも当然だろう。宇宙から地球観測をして見えてくる地域差は「外から」の視線であって、表現によって増幅されていない地図に相当する。一方で、地域の特産品は、餃子(ギョーザ)の形をした宇都宮の町のように、地域差を表現したものである場合が多い。当然、宇宙からの観測では無理で、町民の餃子消費量を何らかの方法でデータとして測定する必要がある。地域差を「外から」のデータと「内から」のデータの関係によって理解することは可能かもしれないけれども、数学的には未踏領域となる。現象学は安易な数量化を嫌うとしても、現象の背後にある数理的な構造を否定するものではない。より正確には、動的な構造で、人間の社会・経済活動の「表現」をとらえる数理的な構造を探求する可能性は大きい。

拙稿『週末農夫の剰余所与論』第30回「AI時代の経済学の数学」(2022年7月15日付)では、マス・フォア・ソサエティ(社会数学)について考えてみた。地域差はマス・フォア・ソサエティが必要な、数学の未踏領域なのだと思う。医薬品の薬効に関する個体差については、機械学習法の新しいアルゴリズムを工夫することが出発点となった。地域差についても、おそらく類似したアプローチが可能で、「外から」の網羅的データと、「内から」の表現としての予測可能性(表現されたものとの関係性)を、アルゴリズムとして融合するような機械学習法とその数学的な理解が出発点になるだろう。

本稿は、地域差の社会数学について、ある明確な目標を設定して記載している。従来から、日本の外交は国連主義と位置付けられていた。最近では、国連の機能不全が目立つようになり、覇権国家の軍事対立に世界が分断されているけれども、地球環境問題など緊急の課題で、国連以外の包括的な外交枠組みの見通しが無い問題も多い。日本において、直接に国連活動に接することができる場所は、東京・青山の国連大学(本部)がある。国連大学前のマルシェ(農産物直売所)は知っていても、国連大学に関心がある日本人は少ないだろう。国連大学のスポンサーは日本が2番で、1番はドイツだ。民間からの寄付は、ビル&メリンダ・ゲイツ財団が1番で、日本の民間寄付母体である公益財団法人国連大学協力会は20番以降でしかない(※参考1)。国連大学では、国連の政策立案を支援する多数の調査研究プロジェクトと人材育成が行われている。地球規模での地域差もしくは地域格差は、これらの調査研究の基盤となるデータであることは確実だろう。マス・フォア・ソサエティが現実のものとなり、日本の基礎数学が、国連大学の活動に貢献できれば、寄付金の額では評価できない、根本的な国際貢献になるだろう。AI(人工知能)・機械学習は産業技術として(場合によっては軍事技術として)評価され、日本の出遅れが指摘されることが多いけれども、筆者のような「強いデータ論」の立場からは、AI・機械学習は文明の転換点となる破壊的技術革新であって、まだその出発点に立ったに過ぎない。数学にはゴールは無い。数学が近代の科学や技術に与えた大きな影響を考えると、数学が未来の社会に与える影響は想像すらできない。想像できなくても、明確な目標を持った実践によって、未来が切り開かれることを確信している。

※参考1:国連大学2021年次報告書

https://i.unu.edu/media/jp.unu.edu/publication/34143/unu_ar2021_jp.pdf

--------------------------------------

『剰余所与論』は意味不明な文章を、「剰余意味」として受け入れることから始めたい。言語の限界としての意味を、データ(所与)の新たなイメージによって乗り越えようとする哲学的な散文です。カール・マルクスが発見した「商品としての労働力」が「剰余価値」を産出する資本主義経済は老化している。老人には耐えがたい荒々しい気候変動の中に、文明論的な時間スケールで、所与としての季節変動を見いだす試みです。

コメントを残す